Le grand-duc Nicolas, tsar ou régent ? Le généralissime russe de 1914 face à son neveu et à la révolution

Extraits

Contes et nouvelles

Terreur à brest. Jean-Nicolas Trouille et la Révolution

11/2022

Russie

Histoire de la russie des tsars. 1941-1942

10/2022

Histoire de France

Dictionnaire de la Grande Guerre. 1914-1918

12/2013

Histoire de France

Dictionnaire de la Grande Guerre 1914-1918

10/2008

Généralités

Souvenirs de la Grande Guerre, 1914-1918

02/2021

Poésie

La fleur et le fusil. Poèmes de 1913 à 1919

05/2014

Que-sais-je ?

Les révolutions russes. 2e édition

08/2021

Encyclopédies de poche

La Grande Guerre. 1914-1918

11/2013

Histoire de France

1914-1918 la Grande Guerre

10/2018

Histoire de France

La Grande guerre. 1914-1918

10/1990

Histoire de France

A l'école de la guerre, 1914-1918

01/2014

Histoire de France

Djihad 1914-1918. La France face au panislamisme

11/2017

Généralités

Napoléon face à la Russie. Paix et guerres...

03/2024

Histoire internationale

Comment la population du Grand Tournai a vécu la guerre de 1914-1918. 68 rapports inédits

10/2014

Cuisine

A la table de Nicolas Le Floch

10/2015

Histoire de l'art

"Et les grands cris de l'Est". Robert Delaunay à Berlin, 1912-1914

06/2021

Théâtre

1917 ou l'Abdication

07/2017

Russie

L'antisémitisme dans la Révolution russe (1917-1920)

05/2022

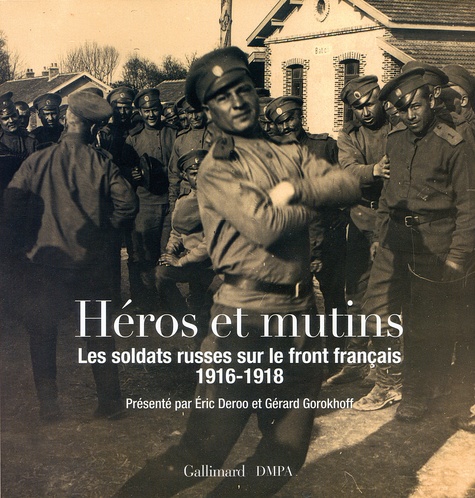

Histoire de France

Héros et mutins. Les soldats russe sur le sol français, 1916-1918

05/2010

Sociologie

Les jeunes et dieu face a la revolution des jeunes

04/1997

Sciences historiques

La mort en face. Histoire du duel de la Révolution à nos jours

04/2008

Critique littéraire

A bon entendeur, salut ! Face à la perversion, le retour de Don Quichotte

04/2013

Histoire de France

Au coeur de la Révolution. Mes années de Russie 1917-1927

11/2015

Littérature française

Un destin russe

05/2016

Europe

Les dangers mortels de la Révolution russe

02/2023

Histoire de France

Martigues 1914-1918. La Grande Guerre à hauteur d'homme

10/2018

Histoire littéraire

Face à Marioupol. Deux siècles de littérature russe

03/2024

Histoire internationale

De la Grande Guerre au Grand-Liban (1914-1920)

09/2015

Histoire internationale

Mémoires

03/2005

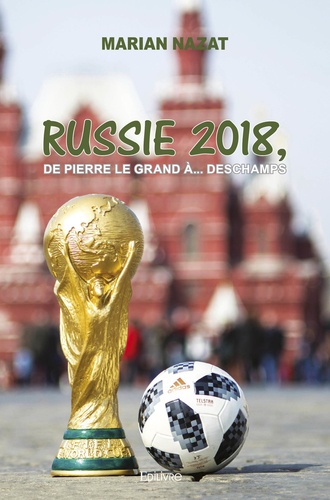

Russie

Russie 2018, De Pierre le Grand à... Deschamps

06/2022