L'Eglise et la société dans l'Occident médiéval

Extraits

Ouvrages généraux et thématiqu

Le fait associatif dans l'Occident médiéval. De l'émergence des communs à la suprématie des marchés

12/2021

Religion

Eglise et société en Occident. Du début du VIIe au milieu du XIe siècle

03/2009

Moyen Age - Critique littérair

Succès des textes latins dans l'Occident médiéval. Approche méthodologique autour du projet FAMA

10/2020

Ouvrages généraux et thématiqu

Ce que l'occident et l'orient doivent à la civilisation arabo-musulmane médiévale

01/2022

Histoire de France

L'économie rurale et la vie des campagnes dans l'Occident médiéval (France, Angleterre, Empire IXe-XVe siécles). Tome 1

02/2014

Histoire internationale

L'économie rurale et la vie des campagnes dans l'Occident médiéval (France, Angleterre, Empire, IXe-XVe siècles). Tome 2

02/2014

Beaux arts

Art et beauté dans l'esthétique médiévale

04/1997

Critique littéraire

Approches langagières de la société médiévale

01/1992

Religion

L'Eglise catholique et le mariage en Occident et en Afrique. Tome 1, L'Eglise catholique entre méfiance et espérance

10/2009

Histoire ancienne

La Praxis municipale dans l'Occident romain

02/2011

Ouvrages généraux et thématiqu

Les prémisses de la féodalité. Essai sur les origines de l'occident médiéval

03/2021

Religion

La synodalité dans la vie et dans la mission de l'Eglise

09/2019

Religion

Mariage et virginité dans l'Eglise ancienne

07/1997

Histoire internationale

Caves et celliers dans l'Europe médiévale et moderne

10/2019

Sciences historiques

Bâtards et bâtardises dans l'Europe médiévale et moderne

08/2016

Religion

Trois tentations dans l'Eglise

09/2002

Sciences politiques

L'Occident malade de l'Occident

10/2009

Critique littéraire

L'amour et l'Occident

06/2006

Littérature française

L'irrespect dans la société française

10/2020

Religion

L'Église en Occident. Des origines aux réformes du XVIe siècle

02/1999

Religion

L'Eglise dans l'Etat. Politique et religion dans la France des Lumières

10/2019

Esotérisme

L'oracle et le temple. De la géomancie médiévale à l'Eglise d'Ifa (Nigeria, Bénin)

01/2024

Ouvrages généraux et thématiqu

La vie dans un château médiéval

05/2021

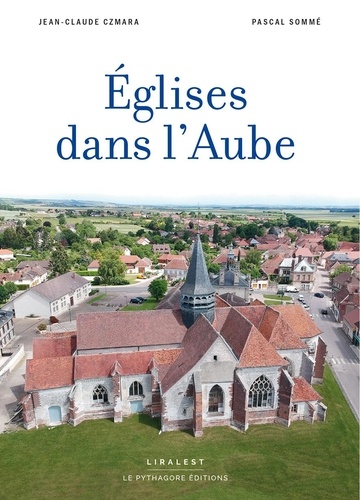

XIXe siècle

Églises dans l'Aube

11/2022

Religion

L'Eglise et la contraception

06/2006

Religion

L'Eglise et la liberté

03/2019

Linguistique médiévale

Baron et chevalier en français médiéval. Une étude sémantique de noms d'humains dans la société féodale

01/2022

Histoire internationale

Aimer dans l'Espagne médiévale. Plaisirs licites et illicites

05/2008

Histoire du droit

Les pouvoirs urbains dans l'Europe médiévale et moderne

01/2023

Religion

Chemins vers l'unité. La communion dans l'Eglise

12/2005