Génocide des Tutsi, l'imposture. Alain Juppé et le Rwanda (1993-1994)

Extraits

Histoire internationale

Les Etats-Unis et le Rwanda génocidaire. Comprendre un manquement diplomatique fatal

06/2019

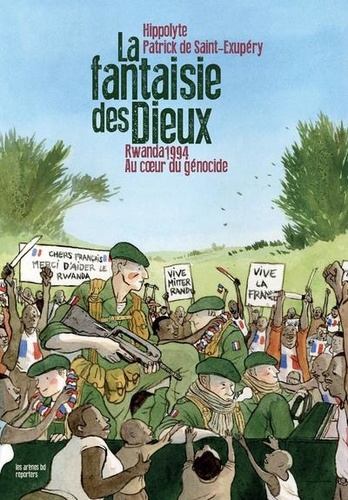

Réalistes, contemporains

La Fantaisie des Dieux. Rwanda 1994 : au coeur du génocide

04/2024

Littérature française

La vie extérieure. 1993-1999

03/2000

Littérature française

La vie extérieure.1993-1999

08/2001

Histoire internationale

Le génocide au village. Le massacre des Tutsi au Rwanda

Rwanda

Le génocide au village. Le massacre des Tutsi au Rwanda

02/2024

Comics Super-héros

Deadpool L'intégrale : 1994-1997

10/2023

Histoire internationale

L'ambassadeur et le siège. Sarajevo 1993-1995

12/2018

Histoire régionale

Juppé Bordeaux (1995-2019)

12/2021

Humour

Quelques meneurs d'hommes

06/2002

Histoire internationale

Un génocide au tribunal. Le Rwanda et la justice internationale

03/2019

Poésie

Halte-Temps. 1992-1995

09/2023

Contes et nouvelles

Nouvelles de Douala 1990-1994

06/2021

Sciences politiques

Le monde multipolaire 1990-1995

05/1998

Critique littéraire

Cahiers staëliens N° 45, 1993-1994

01/1994

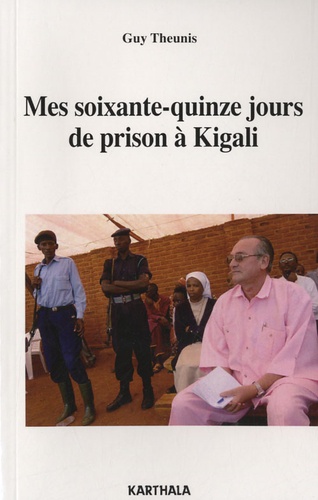

Faits de société

Mes soixante-quinze jours de prison à Kigali

01/2012

Histoire internationale

Sans ciel ni terre. Paroles orphelines du génocide des Tutsi (1994-2006)

10/2020

Rwanda

Emmanuel Ntezimana (1947-1995). Etre historien et citoyen engagé au Rwanda

06/2021

Histoire internationale

Seth Sendashonga 1951-1998. Un rwandais pris entre deux feux

05/2013

Beaux arts

Rwanda, entre crise morale et malaise esthétique. Les médias, la photographie et le cinéma à l'épreuve du génocide des Tutsi (1994-2014)

03/2014

Histoire internationale

Un sachet d'hosties pour cinq. Récit d'un rescapé du génocide des Tutsi commis en 1994 au Rwanda

03/2016

Littérature française

Le coeur battantle ; Mémoires croisés

11/2021

Comics Super-héros

Deadpool : L'intégrale 1991-1994 (T01)

12/2022

Littérature française

Histoire des cocotiers. Journal 1997-1999

03/2018

Histoire internationale

Le Rwanda deux décennies après. Le génocide des Tutsi et la situation des survivants

05/2018

Rwanda

Rwanda 1994 et instrumentalisation du corps des femmes. Le viol comme arme de génocide

02/2022

Théâtre

Théâtre complet. Tome 4 (1993-1995)

06/2020

Comics Super-héros

Les gardiens de la galaxie L'intégrale : 1993-1994

06/2021

Histoire de France

Mitterrand et son armée, 1990-1995

04/1999

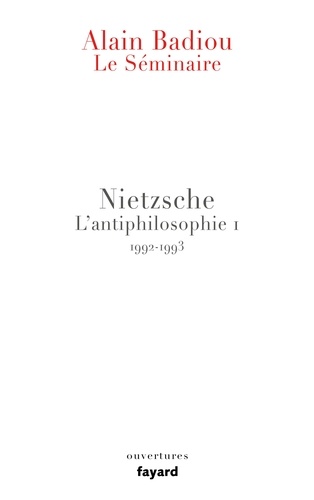

Philosophie

Nietzsche, L'antiphilosophie 1. Le Séminaire 1992-1993

10/2015