Correspondance 1925-1941. Suivi de trois essais de Klaus Mann, Jeunesse et radicalisme

Extraits

Critique littéraire

Correspondance . 1942-1975

10/2004

Critique littéraire

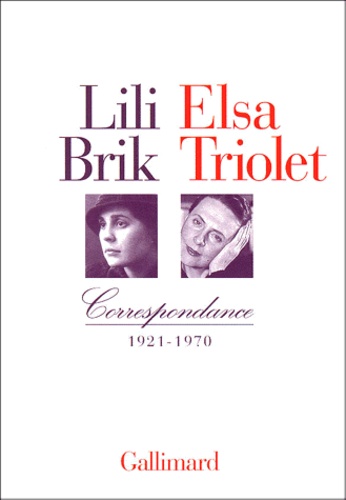

Correspondance. 1921-1970

01/2000

Philosophie

Correspondance. 1949-1975

01/2010

Critique littéraire

Correspondance 1921-1968

04/2012

Philosophie

Correspondance 1929-1949

06/2016

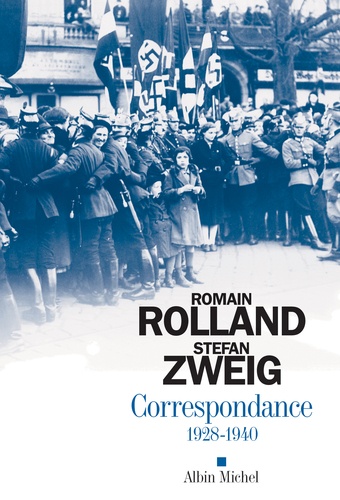

Critique littéraire

Correspondance 1928-1940

08/2016

Critique littéraire

Correspondance Alexandre Vialatte - Henri Pourrat (1916-1959). Tome 6, Les Temps noirs Volume 1 (août 1939 - décembre 1942)

03/2012

Romans historiques

Une jeunesse de cristal. Souvenirs de ces temps-là 1935-1945

03/2002

Psychologie, psychanalyse

CORRESPONDANCE. Tome 2, 1941-1949

09/1993

Psychologie, psychanalyse

Trois essais sur la théorie sexuelle (1905-1924)

09/2019

Poches Littérature internation

Correspondance à trois. Eté 1926

05/2003

Critique littéraire

Andre Beucler - Léon-Paul Fargue. Correspondance 1927-1945

03/2014

Philosophie

Apprentissage et découverte. Ecrits de jeunesse (Vienne 1925-1935)

11/2019

Histoire internationale

Pages intimes, correspondance et journal, 1925-1926

02/2020

Beaux arts

Neufchatel en Bray, tome 2, ville occupée 1941 1942 1943 début 1944. Tome II Éphéméride 1941-1942-1943-début 1944

05/2011

Littérature étrangère

Correspondance générale. 1940-1975

10/1991

Histoire de France

LES ALLIES ET LA CULTURE : BERLIN, 1945-1949. Essai de comparaison

06/1998

Critique littéraire

Carnets inédits 1947, 1950, 1951. Suivi de Pages 1934-1948

03/2006

résistances, sauvetages

Résistances. (1940-1945) ((Coédition Arte Editions)). (1940-1945)

10/2022

Littérature étrangère

La langue sauvée. Histoire d'une jeunesse 1905-1921

04/2005

Littérature française

Klaus Mann ou le vain Icare

07/2021

12 ans et +

Trois brèves de guerre 1939-1945

11/2013

Littérature française

Journal 1942-1945

04/1989

Histoire de France

Ardenne. 1944-1945

06/2019

Littérature française

Carnets (1921-1944)

10/1978

Histoire internationale

Auschwitz. 1940-1945

03/2014

Poches Littérature internation

Journal (1923-1926) suivi de Lettres

10/2012

Littérature française

Klaus Klaus

02/2022

Critique littéraire

Correspondance Adorno/Benjamin. 1928-1940

10/2006

Critique littéraire

Paulhan Arland. Correspondance 1936-1945

03/2000