BD médiévale

Extraits

Critique littéraire

Approches langagières de la société médiévale

01/1992

Philosophie

L'esprit de la philosophie médiévale

05/1998

Religion

Mystiques de l'Angleterre médiévale. Anthologie

03/2014

Histoire de France

La vie dans une cité médievale

04/2019

Histoire de France

Les Catégories de la culture médiévale

04/1983

Dictionnaires et ouvrages géné

Dictionnaire géographique de l'Afrique médiévale

02/2023

Histoire internationale

Histoire médiévale de la péninsule Ibérique

11/1993

Beaux arts

ETUDES D'ESTHETIQUE MEDIEVALE. Tome 1

07/1998

Théologie

Etudes d'exégèse médiévale. Nouveau Testament

03/2024

Moyen Age - Critique littérair

La métaphore médiévale comme exercice spirituel

02/2024

Historique

Corfino. Un conte médiéval

02/2023

Critique littéraire

Morphologie du français médiéval

01/1997

Beaux arts

Eglises Médiévales des Alpes-Maritimes

01/2021

Histoire de France

MENTALITES MEDIEVALES. XIeme-XVeme siècle

10/1996

Décoration

Monnaies médiévales. Reflets des pouvoirs

09/1997

Cuisine

Cuisine médiévale pour tables d'aujourd'hui

10/2010

Ancien français - Grammaire

Etudes de grammaire médiévale. Cours et exercices

11/2021

Beaux arts

Art et beauté dans l'esthétique médiévale

04/1997

Ouvrages généraux et thématiqu

Les Apothicaires en Bourgogne médiévale (1200-1600)

04/2021

Critique littéraire

Rythmes d'évolution du français médiéval. Volume 2, Observations d'après quelques textes de savoir

01/2019

Critique littéraire

Dictionnaire linguistique médiéval. Français-latin

10/2018

Non classé

Medieval Studies Conference Aachen 1983

12/1984

Que-sais-je ?

L'art médiéval. 6e édition

02/2024

Sciences historiques

Annales Histoire, Sciences Sociales N° 1, Janvier-février 2008

01/2008

Histoire de France

Eglise, dissidences et société dans l'Occitanie médiévale

04/2020

Critique littéraire

LITTERATURE MEDIEVALE ET PSYCHANALYSE. Pour une clinique littéraire

07/1990

Littérature française

L'oeuvre cathédrale. Proust et l'architecture médiévale

09/2014

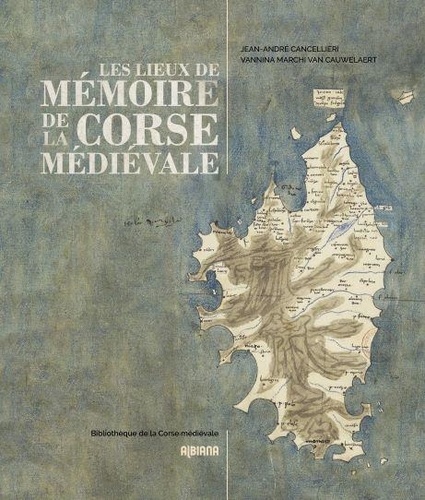

Histoire régionale

Les lieux de mémoire de la Corse médiévale

07/2021

Histoire littéraire

Les textes voyageurs des périodes médiévale et moderne

07/2021

Moyen Age classique (XIe au XI

Gouverner c'est servir. Essai de démocratie médiévale

01/2022