1814, un Tsar à Paris

Extraits

Histoire de France

Le siècle des possibles (1814-1914)

02/2014

Anglais apprentissage

Une autre démocratie en Amérique (1824-1844). Orestes Brownson, un regard politique

11/2017

Histoire de France

Moi et Marie-Louise

03/2018

Généralités

Histoire contemporaine, 1815-1884

03/2023

Musique, danse

Carl Maria von Weber

11/2019

Histoire internationale

Monsieur Léon Pagés, né à Paris, le 16 septembre 1814, décédé à Paris le 26 novembre 1886

11/2020

Napoléon

Lettres de Napoléon Ier à Marie-Louise écrites de 1810 à 1814

05/2021

Histoire de France

Avec la cavalerie du comte de Pahlen, contre Napoléon. Mémoires (1806-1815)

01/2014

BD tout public

Malamine. Un Africain à Paris

08/2009

Récits de voyage

Un Parisien à travers Paris

06/2009

Biographies

Iliazd, un apatride à Paris

05/2023

Littérature française

Un 24 avril à Paris

11/2016

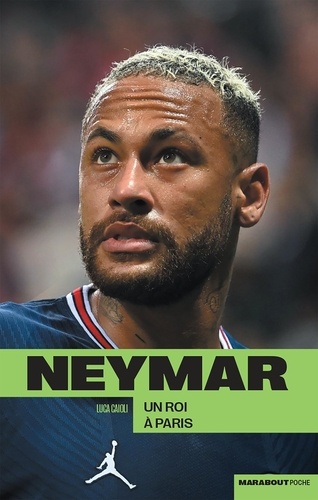

Football

Un roi à Paris. Neymar

01/2022

Littérature française

Un grand homme a paris

02/2023

Littérature française

A nu Paris

10/2019

Histoire de France

La France du XIXe siècle. 1814-1914

01/2014

Histoire de France

Napoléon La dernière bataille. 1814-1815, Témoignages

01/2014

Théâtre - Essais

Mélodrames. Tome 5, Volume 1, 1811-1814

03/2021

Théâtre - Essais

Mélodrames. Tome 5, Volume 2, 1811-1814

03/2021

Impressionnisme

Paris 1874. Inventer l'impressionnisme

03/2024

Histoire de France

La France en guerre. Cinq "années terribles" - 1792-1793, 1814-1815, 1870-1871, 1914-1915, 1939-1940

11/2018

Littérature étrangère

Paris-Orphée. Carnet d'un poète américain à Paris

06/2018

Critique littéraire

Cahiers 1894-1914. Tome 12, 1913-mars 1914

04/2012

Histoire de France

Journal de guerre (1813-1815)

05/2013

Critique littéraire

Cahiers 1894-1914. Tome 6

01/1997

Critique littéraire

Cahiers, 1894-1914. Tome 2

11/1988

Histoire de France

Le Premier Empire. 1804-1815

03/2018

Philosophie

Les sermons laïques (1816-1817) suivi de L'Ami (1818) et autres textes

11/2002

Poches Littérature internation

Journal d'un étranger à Paris

06/2018

Cuisine

Voyage d'un gourmet à Paris

10/2014