Édélestand Duméril

Extraits

Philosophie

Michel Foucault

02/2011

Littérature française

L'éternité fragile tome 5 : Les gardiens du secret. Mémoires intimes

02/2001

Economie

Une esquisse de traitement du chômage et du déclin français

11/2016

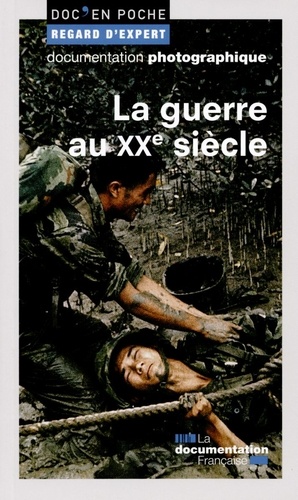

Sciences historiques

La guerre au XXe siècle

03/2014

Critique littéraire

Tristan et Iseut et Wîs et Râmîn. Origines indo-européennes de deux romans médiévaux

06/2014

Philosophie

Le gouvernement de soi et des autres. Tome 2, Le courage de la vérité - Cours au Collège de France (1983-1984)

01/2009

Ethnologie

Le goût de l'homme

02/2019

Littérature étrangère

Fragments d'un Journal. Volume 3, 1979-1985

04/1991

BD tout public

Noô Tome 1 : Soror

08/2019

Lecture 9-12 ans

Batras. L'enfant d'acier

10/2019

Sociologie

Histoire du structuralisme. Tome 1, Le champ du signe 1945-1966

10/2012

Historique

Clovis

11/2021

Philosophie

Ma philo perso de A à Z

03/2013

Histoire ancienne

La fondation de Rome. Réflexion sur l'Histoire

05/1991

Sociologie

Histoire du structuralisme. Tome 2, le chant du cygne 1967 à nos jours

10/2012

Religion

La chrétienté disparue du Caucase. L'histoire eurasiatique du christianisme

11/2019

Philosophie

Hérésies. Essais sur la théorie de la sexualité

11/2003

Mythologie

Mythe et épopée I-II-III. Tome 1, L'idéologie des trois fonctions dans les épopées des peuples indo-européens. Tome 2, Types épiques indo-européens : un héros, un sorcier, un roi. Tome 3, Histoires romaines

03/2021

Religion

Le Mahabarat et le Bhagavat du colonel de Polier

03/1986

Ouvrages généraux

Avec Marcel Detienne

04/2021

Sciences historiques

Histoire des émotions. Tome 1, De l'Antiquité aux Lumières

10/2016