mug écran eInk

Extraits

Histoire de France

Chevalerie et christianisme aux XIIe et XIIIe siècles

12/2011

Théâtre - Essais

Djamila

11/2022

Littérature française

Les Hospitaliers

01/2023

Littérature étrangère

Le Labyrinthe de la solitude. (suivi de) Critique de la pyramide

01/1990

Littérature française

Les Orphelins

01/2023

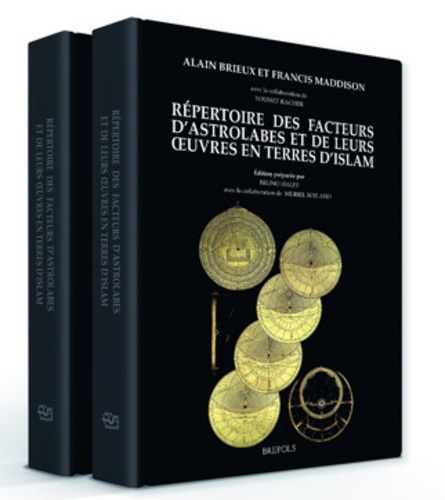

Histoire des techniques

Répertoire des facteurs d'astrolabes et de leurs oeuvres en terre d'Islam. Pack en 2 volumes

04/2021

Littérature érotique et sentim

Sauvages Tome 2 : La Cité des loups

06/2019

Généalogie

Généalogie. Mon arbre 7 générations à remplir

07/2021

Livres 0-3 ans

Au jardin zoologique

10/2013

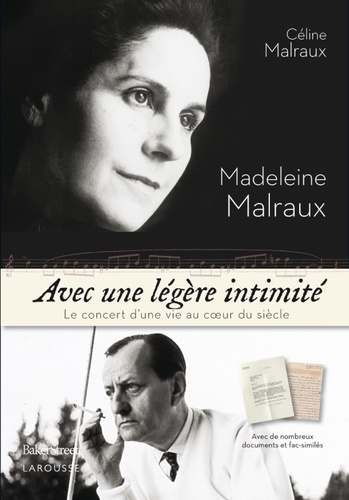

Critique littéraire

Avec une légère intimité. Le concert d'une vie au coeur du siècle

10/2012

Critique littéraire

Le détail à l'oeuvre. Individu et histoire dans la littérature, les arts et les discours

07/2012

Sciences historiques

La saga des épaves de la Côte d'Albâtre. Tome 4

06/2017

Sciences politiques

Liber amicorum Alain de Benoist. Volume 2

12/2013

Gestion

Entrepreneur à l'université. Mélanges en l'honneur de Michel Kalika

03/2019

Ethique

Covid-19 : une éthique sous tension. Entre santé publique et souffrances humaines

05/2021

Rock

En dehors de la zone de confort. De Massive Attack à Banksy, l'histoire d'un groupe d'artistes, de leur ville, Bristol, et de leurs révolutions

10/2016

Autres collections (6 à 9 ans)

Les Petites Filles Modèles

05/2021

Littérature française

Celle qui criait au loup

01/2022

Actualité politique France

Mal-travail. Le choix des élites

02/2024

Romans historiques

Le miroir de la mer

10/2019

Littérature étrangère

Frères de la côte. Mémoire en défense des pirates somaliens, traqués par toutes les puissancse du monde, Edition revue et augmentée

03/2016

Littérature française

Nouveau nouveau recueil. Tome 1

02/1992

Récits de voyage

Jours tranquilles à Natanz

11/2022

Littérature érotique et sentim

Un été pour Ninon

12/2017

Psychologie, psychanalyse

Pensée et idéologie arabes. Figures, courants et thèmes au XXe siècle

07/2011

Récits de voyage

L'île où les hommes implorent. Chronique d'un désastre amorcé

02/2019

Beaux arts

Pour l'amour de l'art. Une autre histoire des Pompidou

11/2017

Histoire internationale

L’histoire du monde musulman. Depuis les califes bien-guidés jusqu’à la chute des Ottomans

03/2017

Histoire des idées politiques

Autopsie du cadavre

10/2022

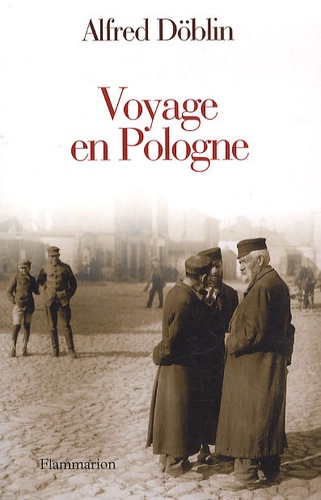

Littérature étrangère

Voyage en Pologne

04/2011