librest collectif

Extraits

Sociologie

Rites et rituels contemporains. 3e édition

09/2017

Gestion

La trahison des chefs. Des politiques aux managers

02/2013

Economie

Le choc de la décroissance

04/2008

Sociologie

Les structures sociales de l'économie

05/2000

Religion

La Bible, notre exil

09/2002

Economie

La bataille du Made in France

09/2013

Religion

Détresse du politique, force du religieux

02/2007

Sociologie

La revanche de la chair. Essai sur les nouveaux supports de l'identité

10/2014

Sciences politiques

Pharmacologie du Front national. Suivi du Vocabulaire d'Ars Industrialis

03/2013

Sociologie

Insécurité et libertés

05/1994

Poésie

Si jamais

06/2018

Ethnologie

HMONG DU LAOS EN FRANCE. Changement social, inactivités et adaptations

07/1997

Sociologie

LA LAICITE EST UNE IDEE NEUVE EN EUROPE. Le cas franco-allemand

09/1998

Histoire internationale

Race et esclavage au Proche-Orient

11/1993

Littérature étrangère

La Poubelle

03/1984

Ethnologie

L'oubli de la cité. La mémoire collective à l'épreuve du lignage dans le Jérid tunisien

02/1990

Critique littéraire

Journal. Tome 2, 1919-1936

11/1993

Littérature étrangère

Le pays de l'alcool

03/2000

Sciences historiques

Le péché et la peur. La culpabilisation en Occident (XIIIe-XVIIIe siècles)

11/1994

Sociologie

Dire le genre. Avec les mots, avec le corps

02/2019

Sports

Rugby en péril

02/2019

Poésie

Des larmes au-dessus des villes

04/2019

Gestion

L'entreprenologie. Tome 2, Manageurs et entraîneurs

05/2019

Sciences historiques

Le scribe d'archives dans l'Occident médiéval. Formations, carrières, réseaux, Textes en français et anglais

01/2019

Sciences historiques

Histoire du sauvetage et de la sécurité en mer. Du phare d'Alexandrie au satellite

01/2019

Musique, danse

De la Libération au domaine musical. Dix ans de musique en France (1944-1954)

12/2018

Sociologie

Rites et ritualisations

01/2019

Vins, alcools, boissons

Etre petit dans l'univers vitivinicole. Etudes et échelles d'un atout

01/2019

Littérature étrangère

Avalanche. Une histoire d'amour

04/2017

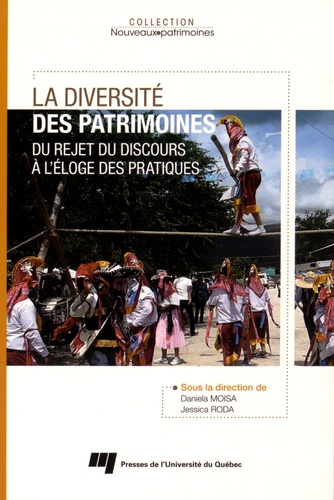

Beaux arts

La diversité des patrimoines. Du rejet à l'éloge des pratiques

01/2016