culturels

Extraits

Littérature étrangère

Mises en crise. Essais littéraires sur Bernard Dadié, Ahmadou Kourouma, Ayi Kwei Armah, Josette Abondio...

11/2014

Histoire de France

Justifier la guerre. Censure et propagande dans l'Europe du XVIIe siècle (France-Angleterre)

03/2014

Ethnologie

Sorcellerie et prophétisme en Centrafrique. L'imaginaire de la dépossession en pays banda

02/2014

Manga

Fullmetal Alchemist Tomes 14-15 : Volume 7

09/2013

Sociologie

Penser et agir en commun. Fondements et pratiques d'une éducation populaire

05/2017

Gestion

La recherche en management international : continuités et ruptures

09/2020

Sciences historiques

Combattantes. Une histoire de la violence féminine en Occident

09/2020

Sciences politiques

Marius Vazeilles, Écrits politiques recueillis et introduits par Paul Estrade

07/2013

Sciences politiques

Colloque de Poissy 2011. Au coeur de la laïcité : dialogue et tolérance

06/2012

Théâtre

Tom à la ferme ; Le Peintre des madones ou la Naissance d'un tableau

04/2012

Droit

Le droit des minorités. Le cas des chrétiens en Orient arabe

01/2012

Espagnol apprentissage

Roberto Arlt. Ecrire au temps de l'image

06/2012

Poésie

Le livre d'amis : Poésies à la cour de Blois (1440-1465). Edition bilingue Français-Ancien Français

10/2010

Musique, danse

Musique et globalisation : musicologie-ethnomusicologie

05/2011

Sociologie

Sociologie des jeux, des sports et de l'éducation physique. L'apport des Classiques français (1890-1939)

02/2011

Sociologie

Football, religion et politique en Afrique. Sociologie du football africain

06/2010

Sciences historiques

Simonne Ragouillaux Sauvy (1922-2009). Une Parisienne du XXe siècle en quête d'un monde meilleur

11/2010

Littérature étrangère

Lettres de Turquie

09/2011

Théâtre

Mehmet Ulusoy. Un théâtre interculturel

05/2010

Ethnologie

Une maison sans fille est une maison morte. La personne et le genre en sociétés matrilinéaires et/ou uxorilocales

07/2007

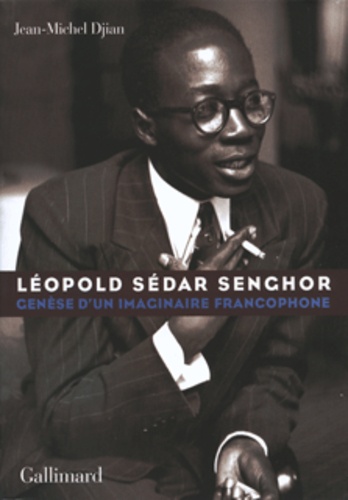

Critique littéraire

Léopold Sedar Senghor. Genèse d'un imaginaire francophone

12/2005

Critique littéraire

La Nouvelle Revue Française : Table et index de 1908 à 1943

09/2009

Littérature française

Selma. Une femme libre

10/2006

Généralités médicales

L'Aconit et l'orpiment. Drogues et poisons en Chine ancienne et médiévale

08/1997

Ethnologie

Traditions en devenir. Coutumes et croyances d'Europe et d'Asie face au monde moderne

12/2014

Musique, danse

Beethoven et la construction du génie. Musique et société à Vienne, 1792-1803

05/1998

Musique, danse

MIROIRS DE LA MUSIQUE. Tome 2, la musique et ses correspondances avec la littérature et les beaux-arts, XIXème-XXème siècles

04/1998

Philosophie

La pensée-paysage. Philosophie, arts, littérature

09/2011

Histoire internationale

Lisbonne. Histoire, promenades, anthologie et dictionnaire

10/2013

Religion

Les vérités chrétiennes

01/2004