XXX, Michelle Carlslund

Extraits

Lycée

Le cimetière marin et autres poèmes

02/2016

Récits de voyage

Tour du vieux monde d'un anarchiste espérantiste. 1928-1938

03/2017

Romans de terroir

Une fille de rien [EDITION EN GROS CARACTERES

01/2017

Ethnologie et anthropologie

Renouveau islamique et mobilité transnationale en Afrique subsaharienne. La Fayda Tijaniyya Ibrahimiyya

09/2021

Critique littéraire

Introduction à la linguistique contemporaine. 4e édition

Que-sais-je ?

Les 100 mots de la guerre. 2e édition

10/2023

Philosophie

Penser avec Marx aujourd'hui. Tome 4, "Le communisme" ? Première partie

10/2019

Droit

Les cours constitutionnelles, garantie de la qualité démocratique des sociétés ? Actes du colloque organisé le 12 juillet 2018 par le Tribunal constitutionnel d'Andorre

09/2019

Histoire et Philosophiesophie

A la recherche de l'espace et du temps perdus. 2e édition

09/2019

Religion

Regards sur la crise moderniste en France. Une Eglise intangible dans un monde en mouvement

03/2018

Littérature étrangère

Une jeune fille au teint de pêche

10/2012

Critique littéraire

Ourod. Autopsie culturelle des monstres en Russie

01/2020

Généralités médicales

Alexis Carrel. Un chirurgien entre ombre et lumière

10/2013

Sciences historiques

Pierre Vidal-Naquet. Une vie

01/2020

Droit

Droit et politique de santé publique en Nouvelle-Calédonie

04/2019

Sports

Cent ans d'aviation dans les Alpes-Maritimes

11/2011

Cinéma

Un siècle de cinéma américain en 100 films. Tome 2, La fin des codes, le réalisme... puis la nostalgie : 1960-2000

03/2017

Littérature anglo-saxonne

Un château au loin

09/2023

Philosophie

Karl Löwith et la philosophie. Une sobre inquiétude

05/2013

Cinéma

La cinéphilie. Invention d'un regard, histoire d'une culture, 1944-1968

02/2003

Sciences politiques

Les nationalismes au tournant du XXIe siècle. Regards croisés Amérique/Europe

12/2023

Histoire internationale

Cocaïne andine. L'invention d'une drogue globale

01/2014

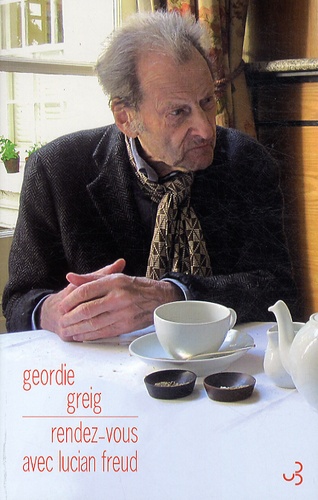

Beaux arts

Rendez-vous avec Lucian Freud

11/2013

Beaux arts

Zao Wou-Ki. Edition revue et corrigée

05/2013

Littérature étrangère

Job. Roman d'un homme simple

02/2012

Littérature étrangère

Khâtem. Une enfant d'Arabie

10/2011

Beaux arts

Lire la peinture, voir la poésie. Jean Tardieu et les arts

10/2004

Critique littéraire

Histoire du mot pédérastie et de ses dérivés en langue française. Grecques, les moeurs du hanneton ?

09/2004

Histoire de France

Oeuvres. Tome 3, Philosopher à trente ans

01/2000

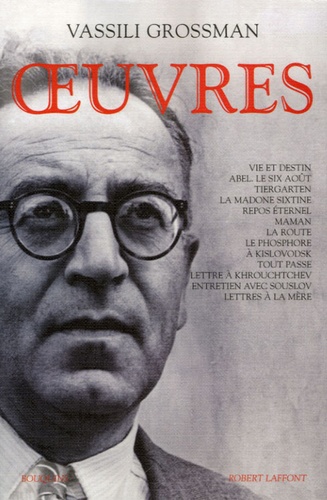

Littérature étrangère

Oeuvres

04/2006