Double Mints

Extraits

Littérature française

Le temps d'apprendre à vivre. Mémoires 1935-1947

02/2016

Religion

La présence du Christ dans le monde. Prières de Teilhard de Chardin

04/2019

Littérature française

J'étais un enfant d'Alger

01/2019

Histoire internationale

Comment peut-on être croate ?

11/1992

Religion

L' "Eglise famille de Dieu". Ecclésiologie de communion dans les rapports entre Rome et les Eglises locales africaines

09/2020

Ethnologie

Le corps comme objet d'art

07/1998

Sociologie

De l'adoption en Tunisie. Controverses filiales

01/2020

Philosophie

Théorie du sujet

10/2008

Littérature étrangère

Gilgamesh

10/2006

Littérature étrangère

L'homme ralenti

03/2006

Policiers

L'envol des Faucons

09/2014

Policiers

Les ogres de Montfaucon et autres nouvelles. Les extraordinaires aventures du chevalier Dupin

01/2004

Policiers

Les dossiers secrets de Sherlock Holmes. Monstres sur la Tamise

02/2010

Ethnologie

Au miroir des bêtes. Pensée sauvage et faune des terres australes

05/2017

Policiers

Justice dans un paysage de rêve. Une enquête de l'inspecteur Cooper

02/2011

Philosophie

Karl Marx. Penseur de l'ecologie

05/2018

Faits de société

Un silence toxique

10/2019

Littérature étrangère

Les Villes du monde

05/1972

Philosophie

Que signifie "changer le monde" ? Le Séminaire 2010-2012

04/2017

Sociologie

Pratiques du travail social en France et au Maghreb

08/2017

Policiers

Sa vie dans les yeux d'une poupée

03/2013

Littérature française

La bande de Mobius

03/1989

Autres langues

Quant à je (Kantaje). Agrégat

04/1996

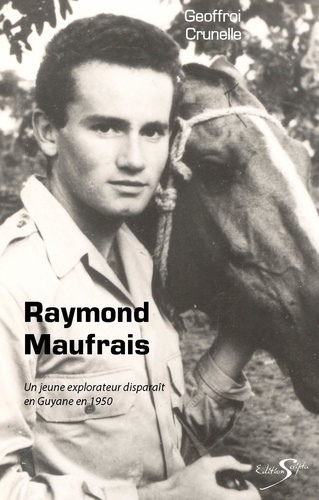

Histoire de France

Raymond maufrais. Raymond maufrais

11/2020

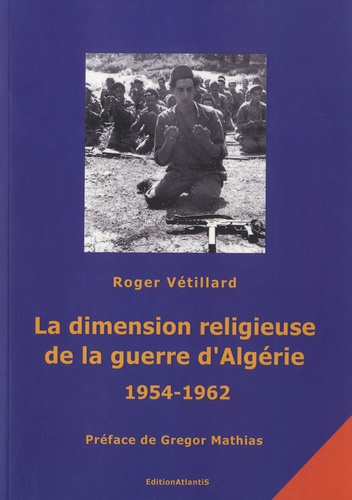

Histoire de France

La dimension religieuse de la guerre d'Algerie (1954-1962). Prémices et conséquences

08/2018

Sociologie

Le journalisme sportif. Sociologie d'une spécialité dominée

04/2019

Récits de voyage

L'Arménie au-delà des clichés

03/2019

Histoire internationale

Cameroun. Le défi de l'unité nationale. Prolégomènes à une République exemplaire

09/2018

Religion

Le glorieux prophète Elie dans la liturgie byzantine

02/2004

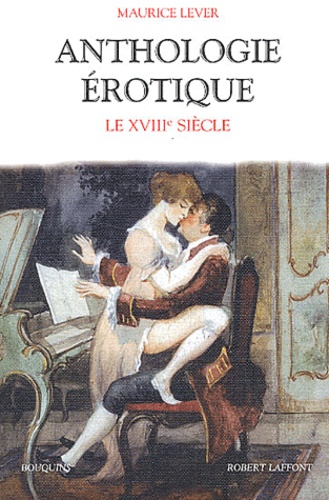

Littérature érotique et sentim

Anthologie érotique. Le XVIIIème siècle

01/2004