Claude Mangin

Extraits

Histoire de France

Joseph Fouché

01/1998

Histoire de France

Correspondance (1858-1929)

10/2008

Sciences historiques

Ils nous l'ont raconté

09/2014

Actualité et médias

La Règle du jeu N° 40, Mai 2009

05/2009

BD tout public

Bande annonce. Cinéma et bande dessinée

04/2009

Critique littéraire

Demeures de l'esprit. France Tome 4, Sud-Est

02/2012

Sports

A toute vitesse

02/2007

Beaux arts

Les Lesage, un siècle d'architecture et d'aménagement. De Paris au Grand Paris

12/2015

Critique littéraire

Charles Perrault (1628-1703) ou le plein de soleil

07/2017

Sciences historiques

Le Pré Saint-Gervais. Chroniques citoyennes (1904-2004)

11/2014

Sciences historiques

Jeunes résistants en Loire-Atlantique

05/2014

Littérature française

La révolution en contant. Histoires, contes et légendes

04/2019

Philosophie

Philosophie Magazine N° 131, Juillet-août 2019 : Quand est-on soi-même?

07/2019

Histoire et Philosophiesophie

Histoire de la notion de vie

04/2004

Cinéma

Histoire d'une revue. Tome 1, A l'assaut du cinéma (1951-1959)

04/1991

Littérature française

Oeuvres complètes, tome 15. Radio Vian

11/2020

Critique littéraire

La littérature comme objet social. Mélanges offerts à Denis Saint-Jacques

02/2019

Economie

L'homme de tous les marchés. Comment, de Las Vegas à Wall Street, j'ai battu les casinos et les marchés

03/2019

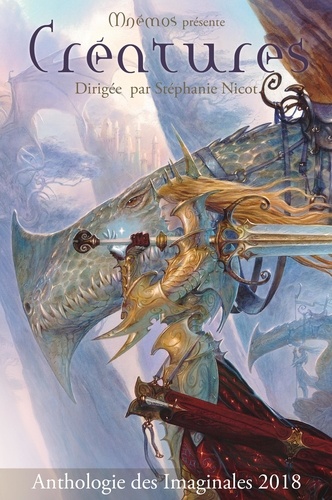

Science-fiction

Créatures. Anthologie des Imaginales 2018

06/2018

Littérature française

L'épistolier d'autrefois

09/2018

Critique littéraire

Partis pris. Littérature, esthétique, politique

01/2019

Droit

Vous avez dit développement local ? Histoire et fondements du développement local par ceux qui l'ont construit

01/2019

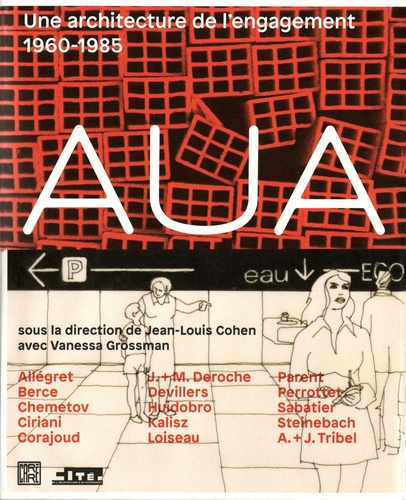

Beaux arts

AUA. Une architecture de l'engagement 1960-1985

11/2015

Poésie

Feu nomade. Précédé de La marche têtue et de Les couteaux dans le sable et suidi de Cavalier seul et de Saga si lointaine

11/2016

Religion

Les Pères Blancs entre les deux guerres mondiales. Histoire des missionnaires d'Afrique (1919-1939)

04/2015

Monographies et entretiens

Marginalia. Dans le secret des collections de bande dessinée

04/2021

Littérature française

Peindre en Charentes. Écrire en Charentes - Tome 7

10/2022

Ouvrages généraux

La gastronomie. L'invention d'une culture française 2022

10/2022

Design

Antidesign

12/2022

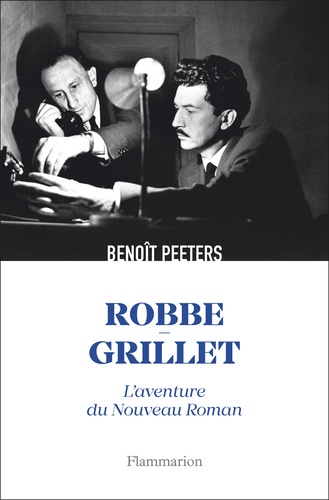

Biographies

Robbe-Grillet. L'aventure du Nouveau Roman

09/2022