C'est beau la guerre

Extraits

Histoire internationale

Indo-chine. Viêt Công - La guerre civile du Viêt Nam (1956-1975). Une histoire coloniale oubliée

05/2018

Sciences historiques

Les armées dans la Guerre froide en Centre-Europe (1945-1990). Forces, renseignement, plans d'opérations

01/2019

Lecture 9-12 ans

La guerre des clans : L'aube des clans (Cycle V) Tome 1 : Le sentier du soleil

Lecture 9-12 ans

Infirmière pendant la Première Guerre mondiale. Journal de Geneviève Darfeuil Houlgate-Paris, Juillet 1914-Novembre 1818

09/2012

Histoire de France

La guerre d'Algérie. Tome 2, 1957-1962, L'heure des colonels, Les feux du désespoir

11/2001

Littérature française

Koléa. Un village pacifié de l'Algérois au temps de la Guerre d'Algérie (1960-1962)

02/2023

Romans historiques

Cycle de Gui de Clairbois Tome 3 : Les Chemins de la honte. Un vent de guerre

06/2001

Aventure

Super Groom : Pack en 2 volumes : Tome 1, Justicier malgré lui ; Tome 2, La guerre olympique

09/2021

Ecrits sur l'art

De l'art en duty free. L'art à l'époque de la guerre civile planétaire

10/2021

Décoration

Poteries & autres céramiques en Rouergue (Aveyron) de la fin du Moyen Âge à l'après-guerre

09/2020

Histoire de France

Le mouvement ouvrier pendant la Première Guerre mondiale. Tome 1, De l'Union sacrée à Zimmerwald

06/2018

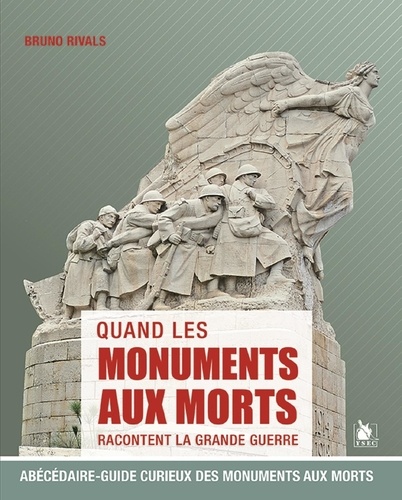

Histoire de France

Quand les monuments aux morts racontent la Grande Guerre. Abécédaire-guide curieux des monuments aux morts

12/2019

Psychologie, psychanalyse

Guérir la guerre. Des récits qui soignent les blessures de l'âme, expériences d'un psychothérapeute

04/2016

Histoire internationale

La sale guerre. Le témoignage d'un ancien officier des forces spéciales de l'armée algérienne

02/2012

Sciences politiques

L'homme qui voulait voir la guerre de près. Médecin au Biafra, Vietnam, Afghanistan, Sud-Soudan

05/2011

Sports

José Falco pilote de chasse. Dernier as de la guerre d'Espagne dans le ciel catalan

03/2013

Littérature française

Les couleurs de la musique. D'une guerre à l'autre au temps du cinéma muet

04/2014

Sciences historiques

L'art de la guerre. De Sun Tzu à de Gaulle, vade-mecum des situations conflictuelles

01/2015

Histoire internationale

Nasser. Archives secrètes suivi de Journal inédit de Nasser pendant la guerre de Palestine en 1948

09/2020

BD tout public

L'histoire de France pour les nuls en BD Tome 4 : La guerre de Cent Ans

05/2013

Histoire de France

Une histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Tome 1, 1940, de l'abîme à l'espérance

03/2011

Histoire de France

"Chariot" Saint-Nazaire, 28 mars 1942. Le plus grand raid commando de la Seconde Guerre mondiale

03/2018

Sciences politiques

Ukraine. Une bombe géopolitique, au coeur de la Guerre tiède : les dérives d'un putsch manipulé

08/2015

Beaux arts

Des damné(e)s de l'histoire. Les arts visuels face à la guerre d'Algérie

04/2019

Histoire de France

Chronique cachée de la Grande Guerre. Lettres d'Etienne de Nalèche à Pierre Lebaudy (1914-1919)

11/2017

Histoire de France

Les jeunes de Langon dans la Grande Guerre. Histoire d'un patronage catholique girondin (1914-1918)

10/2018

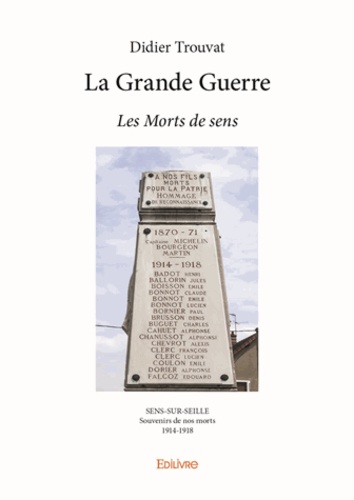

Histoire de France

La Grande guerre, les morts de Sens. Sens-sur-Seille, Souvenirs de nos morts, 1914-1918

04/2016

Autriche

Seuls les fous n'ont pas peur. Scènes de la guerre de trente ans (1915-1945)

12/2022

Sciences politiques

La guerre du Paraguay. un conflit géopolitique raconté par le célèbre géographe Élisée Reclus (1830-1905)

11/2022

Poésie

Musique de la guerre. Un récit des chants 16 à 19 de l’Iliade d’Homère

04/2023