retranscription patrimoine article

Extraits

Economie

Pouvoirs inouïs du choix

12/2019

Sciences historiques

Prestige de Rochechouart. Les destinées d'un nom et d'un château

10/2019

Sciences historiques

Les "fonds de Moscou". Regards sur les archives rapatriées de Russie et les saisies de la Seconde Guerre mondiale

08/2019

Droit

La France et la condition internationale des personnes et des biens

07/2019

Guides de France

Dordogne. Edition 2021

01/2021

Histoire de France

François. Le message caché dans les fresques de la Basilique supérieure d’Assise

11/2020

Histoire ancienne

Antonin le Pieux, 138-161. Le siècle d'or de Rome

01/2005

Sociologie

Itinéraire d'un transclasse. Au centre de la marge

02/2019

Littérature étrangère

Contes pour les enfants et la maison

10/2017

Musique, danse

Arts & musiques dans l'histoire. Tome 2, Rome, Byzance, le monde chrétien, le monde islamique, le Moyen Age, avec 1 DVD + 2 CD AUDIO

11/2010

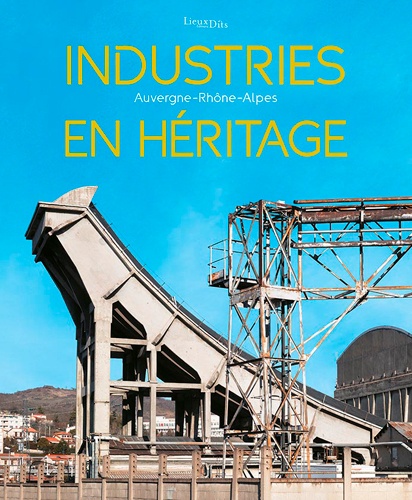

Régionalisme

Industries en héritage. Auvergne-Rhone-Alpes

09/2019

Histoire ancienne

Le secret de la roche percée

01/2011

Religion

Saint Yves de Tréguier. Patron des Bretons, des avocats, magistrats, juristes et universitaires

11/2019

Beaux arts

L'empire des masques. Les collectionneurs d'arts premiers aujourd'hui

09/2001

Tourisme France

La Réunion

09/2019

Littérature française

Deux enfances à la campagne. Une enfance en Touraine et dans le pays berrichon, Une enfance dans le Perche sarthois

10/2011

Sciences historiques

Recherches de la France

10/2013

Histoire internationale

Le nationalisme camerounais dans les programmes et manuels d'histoire

03/2015

Religion

Le fait religieux

10/1996

Histoire internationale

Le sac du palais d'Eté. Second guerre de l'opium, L'expédition anglo-française en Chine en 1860

09/2011

Littérature étrangère

Une ville, une oeuvre. Anthologie de nouvelles sur les villes du Maroc

02/2009

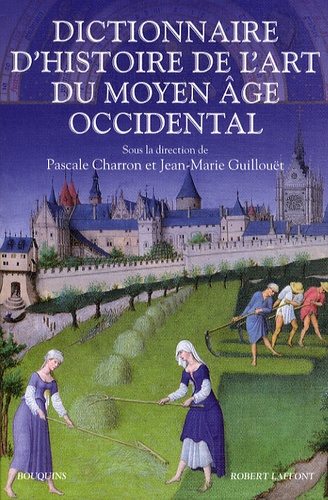

Beaux arts

Dictionnaire d'histoire de l'art du Moyen Age occidental

01/2009

Beaux arts

Chastel et l'Italie 1947-1990. Lettres choisies et annotées

03/2020

Romans de terroir

Source

05/2019

Développement durable-Ecologie

Ecologie, traditions africaines et développement. Enjeux environnementaux en Afrique subsaharienne

11/2015

Sciences politiques

Précarité et replis identitaires au Gabon

03/2016

Economie

La Lutte des âges. Comment les retraités ont pris le pouvoir

10/2013

Humour

Petit crapahut dans le parler de Kaamelott à l'usage des pégus et du gratin. Edition revue et augmentée

01/2023

Communication - Médias

Communications N° 111 : L'État du luxe

11/2022

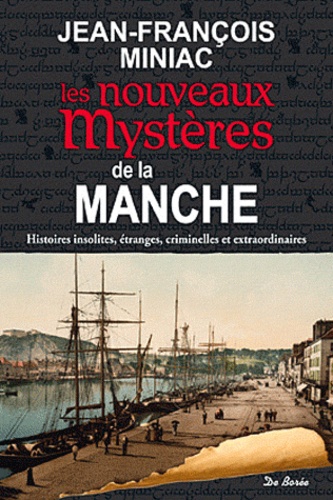

Sciences historiques

Les Nouveaux Mystères de la Manche

04/2011