réforme dépôt légal

Extraits

Aménagement du territoire

Les espaces ruraux en France : fracture territoriale ou nouvelles dynamiques ? Actes du colloque des 21 et 22 avril 2021 Université catholique de l'Ouest-Angers

10/2021

Récits de mer

Journal du citoyen Conseil, commandant La Pique. (1793-1801)

06/2021

Sciences politiques

L'Etat réhabilité en Afrique. Réinventer les politiques publiques à l'ère néolibérale

08/2018

Aviation

Les fondamentaux du calcul mental. Du pilote privé au pilote de ligne

06/2021

Musique, danse

Arts & musiques dans l'histoire. Tome 3, La Renaissance, avec 1 DVD + 2 CD AUDIO

09/2011

Beaux arts

Titien

04/1991

Histoire internationale

Histoire de Vienne

02/1998

Sociologie du travail

Désobéissances ferroviaires

03/2022

Ethique et droit

La déontologie des juges. Etat des lieux et perspectives d'avenir

12/2021

Actualité médiatique France

La nation inachevée. La jeunesse face à l'école et la police

01/2022

Professions médico-sociales

Je réussis le DEASS - Diplôme d'Etat d'assistant de service social. Domaines de compétences 1 à 4 avec socle commun DEEJE, DEES, et unité transversale d'initiation à la démarche de recherche

06/2022

Carrières sanitaires et social

Je réussis le DEEJE. Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants. Domaines de compétences 1 à 4 avec socle commun DEASS, DEES et unité transversale d'initiation à la démarche de recherche, 4e édition

06/2022

Beaux arts

Kurt Martin et le musée des Beaux-Arts de Strasbourg. Politique des musées et des expositions sous le IIIe Reich et dans l'immédiat après-guerre

12/2019

Droit

La fonction de coordination en droit public

11/2019

12 ans et +

Clepsydre sur Seine

06/2019

Critique littéraire

Monvel. Un aventurier du théâtre au siècle des Lumières

01/2000

Littérature étrangère

L'écrivain des ombres

09/1981

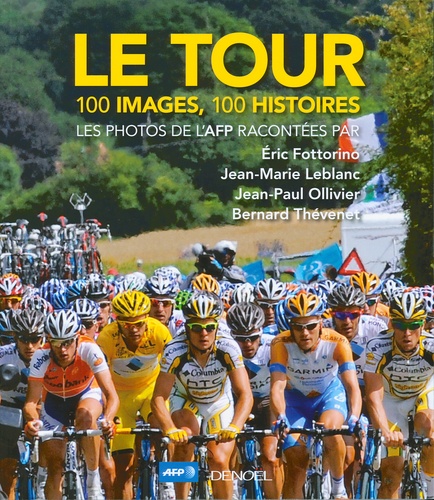

Sports

Le tour. 100 images, 100 histoires

05/2013

Littérature étrangère

Le Monde selon Garp

01/1980

Sciences historiques

Les Carlistes espagnols dans l'Ouest de la France (1833-1883)

07/2010

Musique, danse

The Who by Numbers. L'histoire des Who à travers leur musique

12/2018

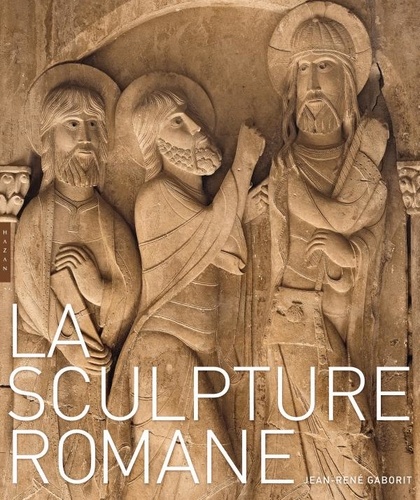

Beaux arts

La sculpture romane

11/2010

Droit

Le ministère public et le couple conjugal

04/2012

Littérature française

Et qu'importe la révolution ?

08/2019

Poches Littérature internation

L'antre aux fantômes des collines de l'Ouest. Sept contes chinois anciens (XIIème-XIVème siècle)

11/1987

Critique littéraire

Au regard des visages. Essai sur la littérature française du XXe siècle

09/2011

Policiers

Chambres noires

11/2020

Policiers

La dérive des anges Reed & Sydowski

10/2016

Littérature étrangère

Etoile blanche sur fond blanc

01/2003

Littérature étrangère

Journal 1940-1955

10/2000