Sakanyi henri Mova

Extraits

BD tout public

Les enragés du Nomandie-Niemen Tome 1 : L'envol des enragés

06/2010

Sciences historiques

Le lieu de l'autre. Histoire religieuse et mystique

10/2005

Philosophie

Éloge de la folie. Adages. Colloques...

02/2000

Littérature étrangère

La fille de Hokwerda

09/2004

Histoire internationale

Les îles britanniques au XVIe siècle. L'âge des grandes mutations ?

07/2007

Histoire de France

L'affaire suisse. La Résistance a-t-elle trahi de Gaulle ? (1943-1944)

02/2009

Actualité et médias

La Règle du jeu N° 67, janvier 2019 : Fumer tue

01/2019

Critique littéraire

Une volonté sans fléchissement. Correspondance 1957-1960 (D'Hadrien à Zénon, II)

11/2007

Théâtre

L'Avant-scène théâtre N° 1415-1416, janvier 2017 : Cuisine et dépendances ; Un air de famille

02/2017

Histoire de France

Le drame d'Azincourt. Histoire d'une étrange défaite

09/2015

Actualité et médias

Tracts de crise. Un virus et des hommes 18 mars/11 mai 2020

06/2020

Critique littéraire

L'OEIL SURPRIS. Perception et représentation dans la première moitié du XVIIème siècle, édition 1993 entièrement revue et augmentée

06/1993

Religion

Pourquoi avez-vous peur ? lors de la tempete sur le lac, le maitre dormait... ou semblait dormir

04/1997

Philosophie

Actualité d'Eric Weil. Actes du colloque international, Chantilly 21-22 mai 1982

03/1984

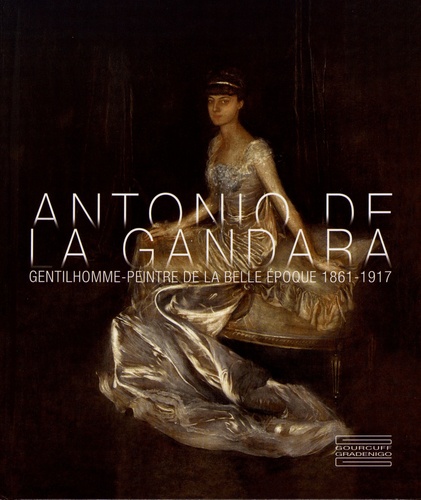

Beaux arts

Antonio de La Gandara. Gentilhomme-peintre de la Belle Epoque (1861-1917)

11/2018

Romans historiques

Fleur de lys, feuille d'érable

Religion

Que les nations se réjouissent ! Dieu au coeur de la mission

10/2015

Littérature française

Le vase d'Aliénor

04/2021

Prière et spiritualité

Membres d'un même corps. L'Eucharistie et l'Eglise

10/2022

Décoration

Pierre Bergé. Le Pygmalion

01/2020

XVIIIe siècle

Le Laboureur et les Magistrats. Seconde partie : Le Laboureur et le Royaume

03/2023

XVIe siècle

Marguerite de Navarre

05/2021

Archéologie

Gallia N° 79-2, 2022

04/2023

Musique, danse

Giacinto Scelsi, musicien-poète du XXe siècle

12/2017

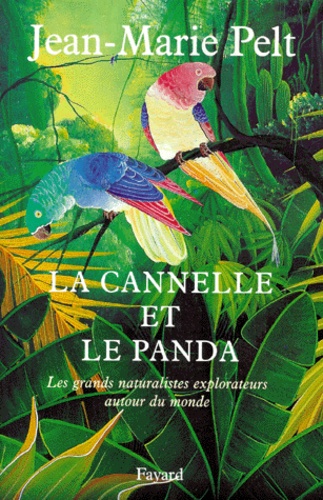

Développement durable-Ecologie

LA CANNELLE ET LE PANDA. Les grands naturalistes explorateurs autour du monde

10/1999

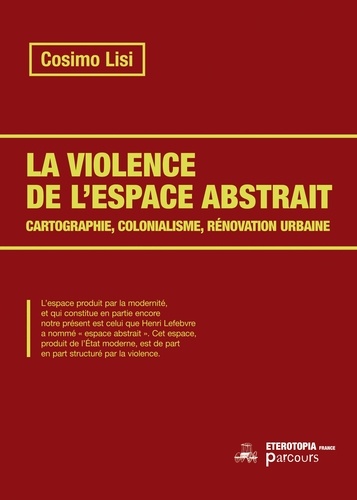

Géograhie urbaine

Paris capitale coloniale. Cartographie, colonialisme, rénovation urbaine

01/2024

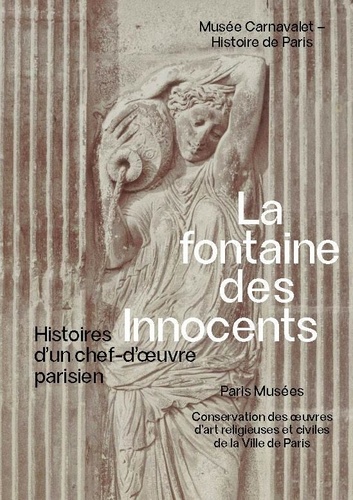

Musées français

Fontaine des Innocents. Histoire d'un chef-d'oeuvre parisien - Musée Carnavalet 2024

05/2024

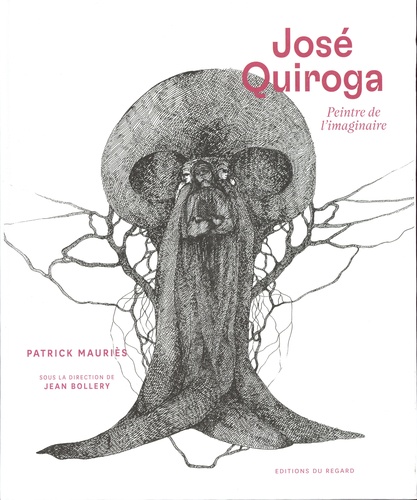

Monographies

José Quiroga. Peintre de l'imaginaire

05/2023

Renaissance

La faveur du roi. Mignons et courtisans au temps des derniers Valois, vers 1547- vers 1589)

02/2024

Religion

LA TRINITE, MYSTERE ET LUMIERE. Dieu est Amour, Relation, Société

11/1999