Renée Hallez

Extraits

Sociologie

Enfants placés en Ukraine. De l'exclusion sociale à l'abandon d'enfant, récits de mères

04/2014

Histoire de France

1916. L'enfer

10/2014

Actualité et médias

Dans la tête de Viktor Orban

03/2019

Critique littéraire

Au regard des visages. Essai sur la littérature française du XXe siècle

09/2011

Littérature étrangère

L'invention de la Vénus de Milo

05/2008

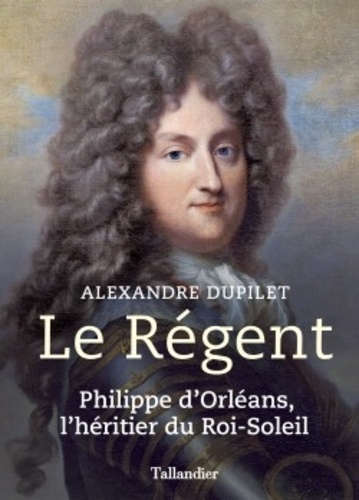

Histoire de France

Le Régent. Philippe d'Orléans, l'héritier du Roi-Soleil

10/2020

Littérature française

A son image

08/2018

Sociologie

Enfances de classe. De l'inégalité parmi les enfants

Littérature française

Souvenirs. Tome 2, Raisons de famille

09/2015

Histoire internationale

Le nationalisme camerounais dans les programmes et manuels d'histoire

03/2015

Sciences politiques

La république de Sa Majesté

09/2017

Histoire internationale

LA GUERRE DES GRANDS LACS. Alliances mouvantes et conflits extraterritoriaux en Afrique centrale

11/1999

Sciences historiques

Le complot dans la République. Stratégies du secret de Boulanger à la Cagoule

09/1998

Sociologie

Vieillir en prison. Punition et compassion

09/2019

Littérature étrangère

La saison des fous

12/2002

Sciences historiques

Le sel et le pouvoir. De l'an mil à la Révolution française

12/1984

Littérature française

Là-bas, sous le ciel clair

10/2022

Sciences historiques

Un guerrier non conventionnel. Mémoires du fondateur du SEAL Team 6

11/2018

Romans policiers

Capucine

02/2022

Arts et traditions populaires

Le secrétaire du Père Noël

12/2022

Sciences politiques

Le Français cet inconnu

03/2014

Ethnologie

Le pays du lac

06/2019

Littérature étrangère

Conversations de Goethe avec Eckermann

03/1988

Santé, diététique, beauté

Courants vitaux et nutripuncture. Renforcez votre vitalité avec 39 nutriments essentiels

05/2019

Sciences historiques

La fin du village. Une histoire française

02/2017

Histoire de France

Mémoires. Espagne et Portugal

05/2013

Géopolitique

Le vietcong au sommet de Notre-Dame

01/2023

Littérature française

Les impostures du réel

02/2023

Littérature française

Aux portes du paradis

08/2022

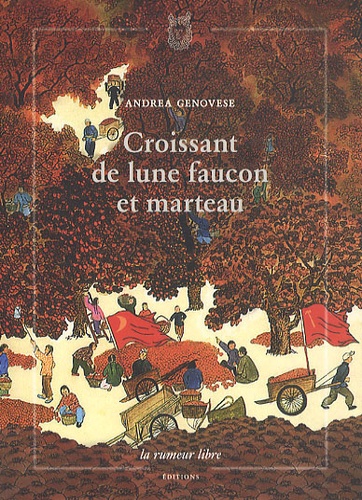

Littérature étrangère

Croissant de lune faucon et marteau

01/2011