Luc Amyotte, Josée Hamel

Extraits

Science-fiction

Les habitants du mirage

10/2015

Littérature française

Mes amis devenus [EDITION EN GROS CARACTERES

01/2017

12 ans et +

Hérétiques Tome 1 : Le mystère Isolde

11/2013

Romans policiers

Une enquête de Beatrice Hyde-Clare Tome 2 : Une scandaleuse supercherie

Mondes fantastiques

Lockwood & Co Tome 1 : L'escalier hurleur. Edition 2023

01/2023

Policiers

Kirnoya la noire

09/2012

Littérature française

Aimer d'une rive à l'autre

05/2019

Shonen/garçon

Kaijû Girl Carameliser Tome 4

07/2023

Autres personnages

Masha et Michka : A la plage

09/2023

Rageot - Cascade

Notre feu

06/2021

Livres animés (3 ans et +)

Saint Pierre Favre. Compagnon discret de saint Ignace

10/2022

Littérature française

Eloge de la passion

02/2017

Romans de terroir

Les damoiselles de Clermont

09/2015

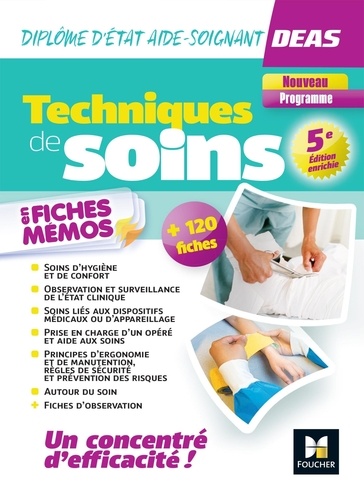

Aide-soignat (AS) et auxiliair

Techniques de soins en fiches mémos - DEAS Diplôme d'Etat Aide-Soignant - 2023-2024

Revues

Lignes N° 66, octobre 2021 : Littérature : quelle est la question ?

10/2021

Religion

L'Eglise a-t-elle trahi ?

01/1974

Histoire internationale

Algérie . Les années de tous les dangers

04/1994

Sciences historiques

La dernière catastrophe. L'histoire, le présent, le contemporain

11/2012

Critique littéraire

Les franco-maghrébines. Autres voix/écritures autres

11/2014

Psychologie, psychanalyse

Homoanalysants. Des homosexuels en analyse

11/2013

Dictionnaires

24 heures dans une vie (pas si) privée. 250 conseils pratiques pour protéger vos données personnelles sur Internet

02/2022

Droit

Le chômage partiel

06/1998

Littérature française

Oeuvres complètes. Volume 10, L'Erotisme ; Le Procès de Gilles de Rais ; Les Larmes d'Eros

02/2011

Musicologie

Recentrer la musique. Tome 1, Audiotactilité et ontologie de l'oeuvre musicale : musique d'écriture, jazz, pop, rock

06/2021

Prière et spiritualité

Peut-on gagner sa vie sans perdre son âme ? La doctrine sociale de l'Eglise comme chemin de sainteté

06/2023

Littérature étrangère

Hommage à Valentin Yves Mudimbe. Pour un nouvel ordre africain de la connaissance

04/2011

Sciences historiques

Tous les personnages sont vrais

03/2005

Religion

Dictionnaire des saints imaginaires et facétieux

08/2002

Lecture 6-9 ans

Le Roitelet et l'Ours

10/2005

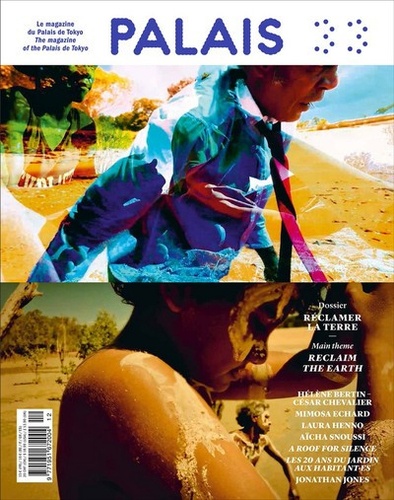

Art contemporain

Palais de Tokyo Magazine N° 33 : Réclamer la Terre. Edition bilingue français-anglais

04/2022