France Foie Gras

Extraits

Beaux arts

Jean Dubuffet. Parcours monumental à Paris et en Ile-de-France

11/1999

Histoire de France

Lexique d'histoire politique de la France de 1789 à 1914

11/1998

Sports

Les Archives du football. Sport et société en France, 1880-1980

03/1989

Religion

Les jésuites de France. Chemins actuels d'une tradition sans rivage

Tout autre apparaît celle qu'on peut avoir de l'intérieur : " Des gens ordinaires, pas aussi mauvais qu'on le dit, pas aussi bons qu'on le pense ", comme le disait, avec un sourire plein d'humour, le Père Pedro Arrupe. C'est peut-être ainsi qu'on les imaginera après avoir lu ce livre où Jean-Claude Dhôtel décrit comment ils sont formés et organisés, comment ils vivent entre eux, quels services ils veulent offrir à l'Eglise et aux hommes d'aujourd'hui, à travers leurs options spécifiques et leurs activités multiples, ce qu'ils sont surtout et ce qui les fait vivre.

Des gens ordinaires qui, face aux changements de la société, essaient de rester fidèles à l'expérience fondatrice d'Ignace de Loyola. Comment cette expérience lointaine les aide à découvrir les " chemins actuels " de leur marche vers Dieu et de leur service dans l'Eglise ? Comment leur tradition, que saint Ignace a voulue " sans rivage ", les porte aujourd'hui à la rencontre de situations nouvelles ? Ces questions n'intéressent pas seulement la Compagnie de Jésus, mais l'Eglise et les Instituts religieux à vocation apostolique, ainsi que les groupements de laïcs qui sont en relation avec eux.

10/1991

Actualité et médias

La France n'est pas à vendre. Notre patrimoine en danger

09/2016

Economie

La coordination des transports en France, de 1918 à nos jours

03/1999

Critique littéraire

Le neutre. Notes de cours au Collège de France (1977-1978)

11/2002

Critique littéraire

Des corps baroques. Politique et sexualité en France au XVIIe siècle

03/2019

Généralités médicales

Un ordre pour les chirurgiens-dentistes en France. 24 septembre 1945

03/2019

Philosophie

L'idée de temps. Cours au Collège de France 1901-1902

03/2019

Histoire et Philosophiesophie

Militer pour la science. Les mouvements rationalistes en France (1930-2005)

03/2019

Littérature française

Le dernier des Montcornet. Dieu, le roi, la France. Et après... ?

01/2018

Esotérisme

Temples maçonniques de France et de Belgique. Edition bilingue français-néerlandais

07/2018

BD tout public

Révolutions, quand l'Histoire de France a basculé Tome 2 : 1940

10/2018

Lecture 9-12 ans

Jo, champion de foot Tome 3 : Tous au Stade de France !

10/2018

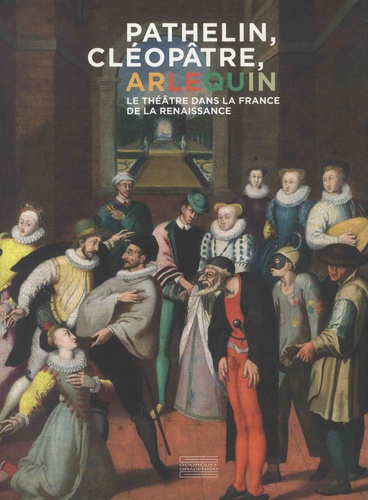

Théâtre

Pathelin, Cléopâtre, Arlequin. Le théâtre dans la France de la Renaissance

10/2018

Musique, danse

La musique de chambre au milieu du 20e siècle. France-Espagne

07/2017

Histoire de France

La guerre et la paix. Abd el-Kader et la France

04/2017

Histoire de France

La France et les Français sous la IIIe République (1870-1940)

08/2017

Sciences historiques

Ma petite France. Chronique d'une ville ordinaire sous l'Occupation

03/2017

Histoire de France

Un fauteuil sur la Seine. Quatre siècles d'histoire de France

03/2016

Sciences politiques

L'atome et la France. Aux origines de la technoscience française

10/2015

Sociologie

Sociologie générale. Volume 2, Cours au Collège de France (1983-1986)

11/2016

Histoire internationale

France-Algérie, cinquante ans d'histoires secrètes. Tome 1 (1962-1992)

03/2017

Littérature française

Muguette l'indienne, ou Les amis de la France au Canada

12/2016

Philosophie

Théories et institutions pénales . Cours au Collège de France (1971-1972)

05/2015

Pédagogie

Le cinéma peut-il nous apprendre l'histoire de la France ?

05/2013

Sciences historiques

Solidarités en Afrique noire et en France à l'époque contemporaine

08/2020

Affirmation de soi

Le Dernier Indochinois. La quête de soi entre France et Orient

11/2022

Sociologie

Persécution des sages-femmes pratiquant les accouchements à domicile en France

07/2017