Bauhaus revue journal

Extraits

Couple, famille

Le tour du Monde de la politesse

05/2012

Histoire internationale

Le 8 mai 1945 en Algérie. Les discours français sur les massacres de Sétif, Kherrata et Guelma

09/2010

Littérature française

Quarante ans

01/2017

Critique littéraire

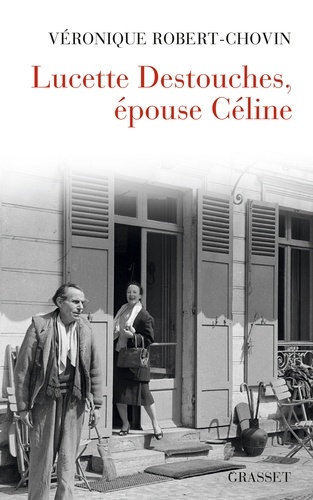

Lucette Destouches, épouse Céline

02/2017

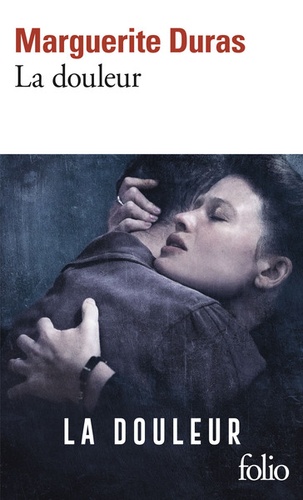

Littérature française (poches)

La douleur

06/2007

Littérature française

Lettres à Sonia. 1939-1943

10/2005

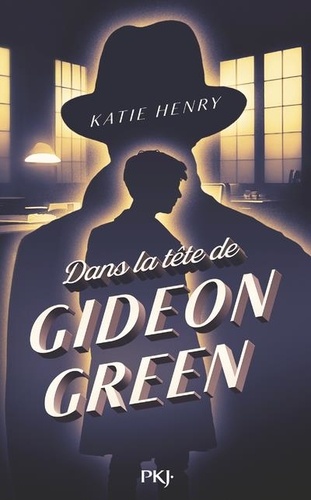

Suspense

Dans la tête de Gideon Green

03/2023

Thèmes photo

L'amoureuse

05/2023

Littérature française

Le mal d’enfance. Suivi de Le fruit dont l’ombre est la saveur

10/2021

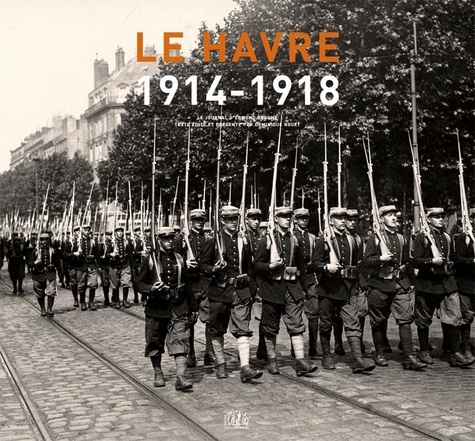

Histoire de France

Le Havre 1914-1918. Les carnets d'Edmond Derome

10/2014

Animaux, nature

L'Histoire d'Endal ou comment bien vivre grâce à l'amour d'un chien

10/2010

Policiers

Les quatre fils du docteur March

06/1992

Histoire internationale

Pages réservées. Un Albanais à Paris

03/1996

Récits de voyage

Mer Rouge

04/2002

Littérature française

Les papillons noirs de Bénarès

06/2015

Histoire de France

René Caty, fonctionnaire colonial (1930-1947). La fin de l'Indochine française

12/2012

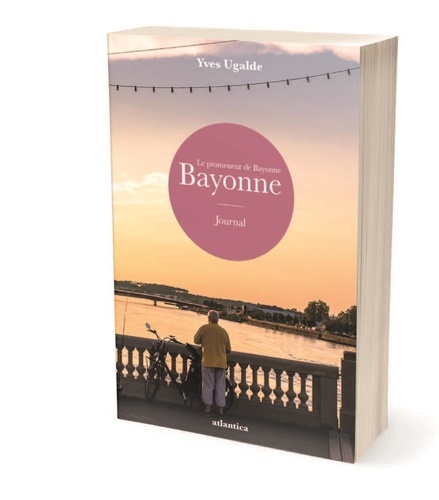

Littérature française

Le promeneur de bayonne

05/2019

Religion

Le soleil se leve demain magnificat du soir - tii

04/1997

Techniques d'écriture

Carnet de bord de mon roman

10/2022

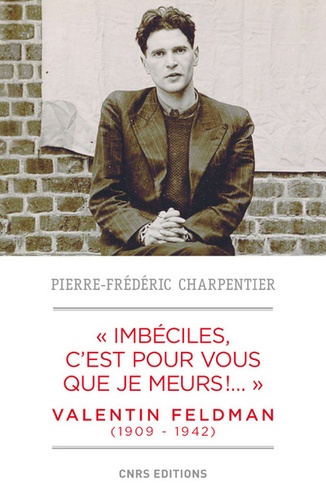

Résistance

"Imbéciles, c'est pour vous que je meurs !...". Valentin Feldman (1909-1942)

03/2021

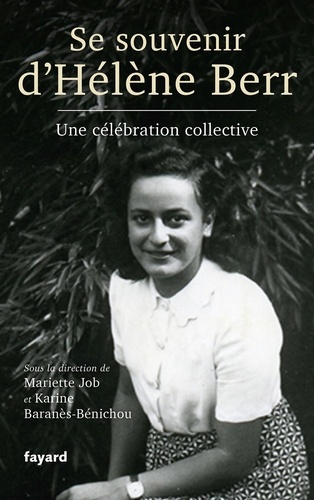

Déportation

Se souvenir d'Hélène Berr. Une célébration collective

03/2021

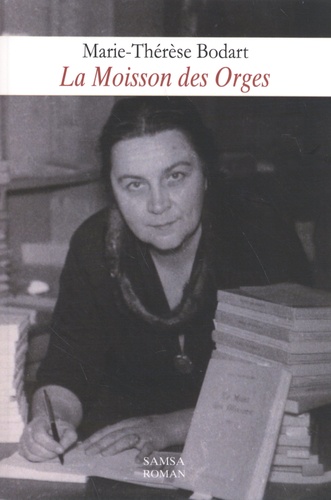

Littérature française

La moisson des orges

03/2021

Histoire littéraire

Les fantômes comme les chats choisissent leurs maîtres

03/2024

Littérature française

La meilleure part

09/2017

Actualité politique internatio

Nous vaincrons. Au coeur du conflit qui a bouleversé l'ordre mondial et fait de Volodymyr Zelensky un leader

01/2024

Lycée

Le poison d'amour

06/2022

Critique littéraire

Le silence des filles. De l'aiguille à la plume

01/2001

Littérature française

Qui sauve une vie sauve le monde

05/2021

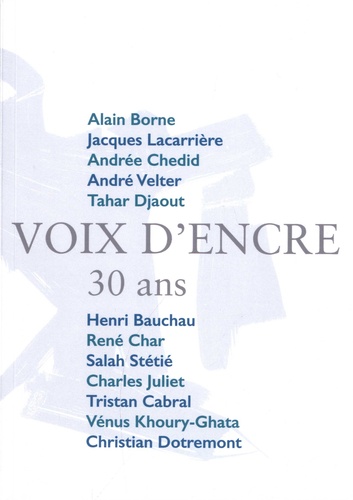

Poésie

Voix d'encre. 30 ans

08/2019

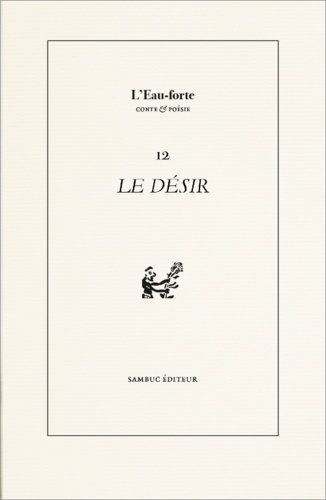

Revues

L'Eau-forte N° 12 : Le Désir

03/2021