récompense communauté

Extraits

Muséologie

Musées en exil. 0

01/2023

Littérature étrangère

Royaumes juifs Tome 1 : Trésors de la littérature yiddish

03/2008

Revues

Cahiers du CRLF N° 12/2021 : L'amour extraconjugal en littérature

02/2021

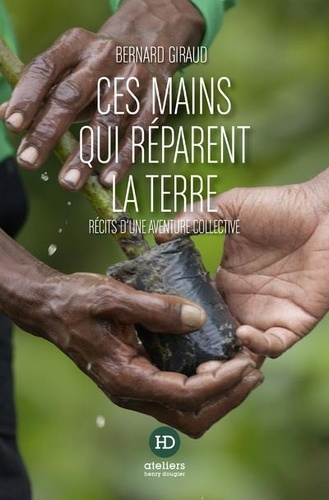

Développement durable-Ecologie

Ces mains qui réparent la terre. Récits d'une aventure collective

10/2020

Actualité et médias

Mondes arabes, le grand chambardement

10/2016

Sociologie

Dialogues sur la Belgique. Souvenirs, images, questions

10/2020

Ethnologie et anthropologie

Enseignement et apprentissage en tension dans des territoires ruraux, montagnards et urbains d'Europe du sud

02/2021

Empire colonial

L'histoire vraie des Français d'Algérie (1830-1962)

09/2021

Romans graphiques

Antonio

09/2021

Instruments de musique

Le violon de Lev. Dans les pas des luthiers italiens

07/2023

Héraldique

Revue française d'héraldique et de sigillographie N° 90-91, 2020-2021 : Sceaux français de l'ordre de Prémonté (XIIe-début du XVIe siècle). Etude et catalogue

07/2021

Art africain

Patrimoines N° 16 : Patrimoines d'Afrique subsaharienne

09/2021

Management

Le tabou de l'entrisme islamique en entreprise. Guide du manager

03/2021

Sociologie

Questions de communication N° 35/2019 : Identité éditoriale, identités sportives

10/2019

Littérature française

La permission du rêve Tome 2 : La survie

05/2022

Histoire internationale

SIONISMES. Textes fondamentaux

06/1998

Dictionnaires et ouvrages géné

La géographie en action, ou les territoires des géographes

06/2021

Indiens

Les Indiens Creek au XVIIIe siècle. Mythologie, guerre, hiérarchie

07/2023

Histoire de France

L’Institut français de Naples. Les premières années

10/2019

Sciences politiques

La trahison des invisibles. Emmanuel Macron contre l'Etat profond

10/2021

Musicologie

Le siècle du son

06/2023

Penser l'écologie

En plein vol. Vivre et mourir au seuil de l'extinction

10/2021

Ethnologie

La transmission des savoirs

12/1990

Etudes et pratiques profession

Apothicaires & pharmaciens. Histoire d'une conquête scientifique

10/2021

Romans de terroir

Un homme d'Ouessant

06/2018

Période mai 68

Mémoires et enjeux du "moment 68" dans le catholicisme (1968-2018)

07/2021

Pédagogie

Faire des Européens. Essais sur l'Ecole et l'Université

05/2019

Sciences politiques

Les nationalismes au tournant du XXIe siècle. Regards croisés Amérique/Europe

12/2023

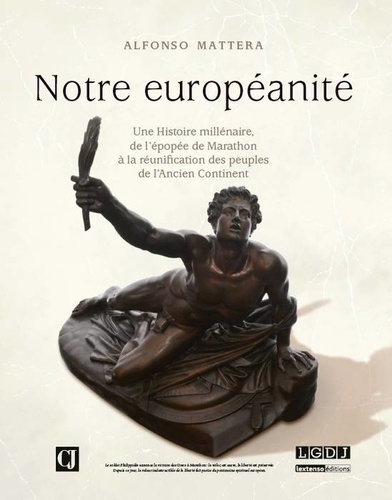

Histoire internationale

Notre européanité. Une histoire millénaire, de l'épopée de Marathon à la réunification des peuples de l'ancien continent

09/2014

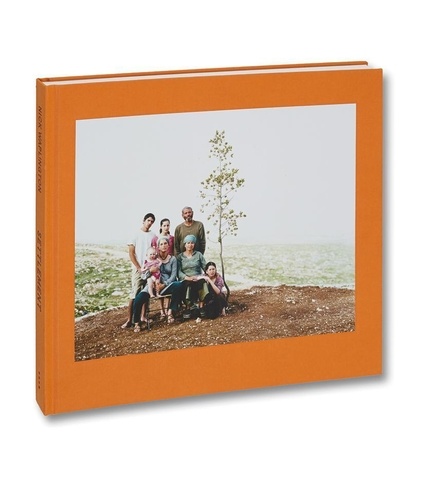

Photographie

Settlement

07/2014