informatique traitement texte

Extraits

Droit

Jurisprudence et doctrine dans l'élaboration du droit de la responsabilité administrative

Dans la construction des régies relatives à la responsabilité des personnes publiques, en dehors de tout texte, le juge administratif a subi l'influence, souvent à son insu, des courants d'opinion de la doctrine tant universitaire qu'administrative. C'est donc suivant la méthode déductive qu'ont été posées les règles de la responsabilité administrative, sous l'influence de la doctrine. Celle-ci aura été naturellement moins perceptible, lorsque des textes particuliers ou des principes déjà éprouvés en droit administratif ou en droit civil auront inspiré le juge.

Dans ces hypothèses, le juge a opéré une déduction constructive dans l'interprétation des textes et il a recouru au raisonnement par analogie souvent suscité par la ressemblance des situations juridiques. Le phénomène de la jurisprudence n'apparaît qu'en second lieu après la réception et la reformulation des règles par la doctrine. La systématisation que les auteurs ont opérée inductivement à partir des règles posées par le juge a généré la Jurisprudence.

L'effort d'abstraction et de généralisation fourni par la doctrine, puis la conceptualisation et l'appréciation critique des règles par elle, contribuent à former la jurisprudence, telle qu'elle est connue. Le sens de cette dernière s'enrichit alors de la science du droit et ne se limite plus à la simple collection des décisions juridictionnelles. La réflexion conduit finalement à une remise en cause des sources matérielles et formelles du droit, l'importance de la doctrine dans la formation de la jurisprudence invitant à la ranger également parmi les unes et les autres.

02/1994

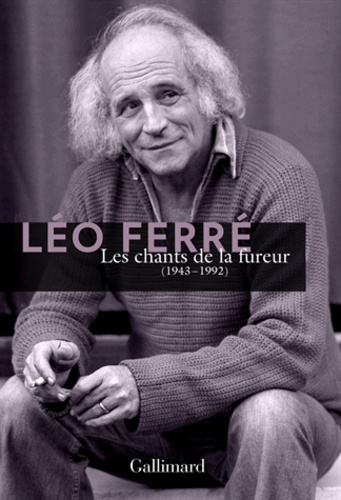

Musique, danse

Les chants de la fureur

10/2013

Apprentissage oral et apprenti

Les musiciens de la ville de Brême

02/2022

Poésie anthologies

Paroles de Femme. Slam et Poésie au féminin

01/2022

Critique littéraire

Cahiers d'Ivry Fevrier 1947 Mars 1948. Tome 2, Cahiers 310 à 406

10/2011

Sciences politiques

Les idées à l'endroit. Pour une ligne de conduite décisive face à la modernité

05/2011

Droit

Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux immeubles de grande et de moyenne hauteur IGH-IMH. 3e édition

11/2019

Philosophie

Sur la lecture, les livres et les écrivains. L'opinion d'autrui. Suivi d'une biographie de Schopenhauer

07/2019

Poésie

Sonnets

02/2022

Lycée

Journal d'un clone et autres nouvelles du progrès

04/2024

Littérature étrangère

Les choses et les gens

11/2019

Droit

Le guide pratique de la passation d'un marché à procédure adaptée (Mapa). De la définition des besoins à l'achèvement des procédures, 2e édition

10/2019

Généralités médicales

La médecine, autrement ! Pour une éthique de la subjectivité médicale

01/2011

Ecrits sur l'art

General Idea

10/2022

Technologies

La maintenance des bâtiments en 100 fiches pratiques. 2e édition

06/2019

Ethnologie

Récits d'origine. Contribution à la connaissance du passé ouest-saharien (Mauritanie, Maroc, Sahara occidental, Algérie et Mali)

07/2016

Histoire internationale

De l'utilité commerciale des consuls. L'institution consulaire et les marchands dans le monde méditerranéen (XVIIe-XXe siècle), Textes en français et en italien

03/2018

Islam

Mélanges de l'Institut dominicain d'études orientales N° 37/2022 : La récitation dans les premiers siècles de l'islam. Textes en français et anglais

01/2023

Préhistoire

Homo faber. 2 millions d'années d'histoire de la pierre taillée - De l'Afrique aux portes de l'Europe, Textes en français et anglais

06/2021

Sociologie

Revue d'histoire des sciences humaines N° 42, printemps 2023 : Les sciences humaines et sociales en Amérique latine, XXe siècle. Textes en français et anglais

07/2023

Civilisation

Recherches germaniques Hors-série N° 17/2022 : Humains, plus qu'humains, posthumains. Nouveaux questionnements de la science-fiction actuelle, Textes en français et en allemand

07/2022

Sociologie

Moussons N° 38/2021-2 : La biomédecine en Asie du Sud-Est. Appropriation des savoirs, des pratiques et des technologies, Textes en français et anglais

11/2021

Droit

La nouvelle loi militaire. Lois sur le recrutement de l'armée et l'organisation. de la Garde nationale mobile, textes complets et annotés. 2e édition

03/2020

Critique littéraire

Benkyôka no tomo, vade-mecum de l'étudiant ou Compilation de textes. avec notes explicatives pour servir à l'étude de la langue japonaise parlée

07/2020

Droit

Statuts et privileges du corps des marchands orfevres-joyailliers de la ville de Paris. recueillis des textes des édits, ordonnances, déclarations, lettres patentes, arrêts, règlements

07/2020

Histoire de France

Le travail intellectuel à la Faculté des arts de Paris : textes et maîtres (ca. 1200-1500). Volume 1, Répertoire des noms commençant par A-B

01/1994

Archéologie

Etudes sur l'histoire et l'archéologie de Lydie de la période proto-lydienne à la fin de l'Antiquité. Textes en français et anglais

02/2023

Histoire de l'amérique latine

Caravelle N° 117, décembre 2021 : Crises en vers. Les mouvements de protestation au prisme de la poésie (1980-2020), Textes en français et en espagnol

01/2022

Littérature française

Voyage en Italie. Suivi de Lettre sur l'art du dessin dans les paysages et d'un choix de textes sur Rome, Naples et Venise

03/2024

Méthodes adultes

Apprendre l'espagnol avec les S.E.R.I.E.S.. Progressez en espagnol grâce à vos séries préférées ! Textes en français et en espagnol

03/2024