Isabelle Joseph

Extraits

Littérature française

Chute ! Eloge de la disgrâce

01/2012

Littérature française

Bajo el signo de proteo Ensayos de literatura general y comparada

06/2022

Sociologie

Vilfredo Pareto, génie et visionnaire

02/2019

Religion

Entretien sur la foi

04/2005

Religion

L'église des martyrs au Cameroun. Enquêtes sur une rivière de sang non élucidée

01/2017

Critique littéraire

Un amour de Kessel

06/2020

Récits de voyage

Le voyage en Russie. Anthologie des voyageurs français aux XVIIIe et XIXe siècles

02/2005

Ecrits sur l'art

Écrits d’artistes sur l’économie, une anthologie. De modestes propositions

02/2022

Pilates

Pilates. Un guide illustré pour gagner en équilibre et en force grâce au travail au sol, 2e édition

01/2021

Littérature francophone

Mourir d'aimer

02/2022

Sciences historiques

Le vol de l'histoire. Comment l'Europe a imposé le récit de son passé au reste du monde

10/2010

Au-delà

Merci. Révélations

06/2022

Littérature anglo-saxonne

Les Idéalistes

11/2022

Littérature française

Couarails en Lorraine

10/2023

Sociologie

Migrations, mobilités et réseaux religieux au Burkina Faso

05/2021

Généralités

Léopold Sédar Senghor

10/2021

Littérature française

La comtesse de Rudolstadt. Vol. I

09/2023

Autriche

Les grands ministres des Habsbourg. Du XVIIe siècle à la chute de l'Empire

03/2023

Sciences politiques

Des services secrets pour la France. Du Dépôt de la Guerre à la DGSE, 1856-2013

02/2014

Histoire de France

La chute du président Caillaux

01/2013

Sciences politiques

La guerre dans les yeux

03/2013

Récits de voyage

L'Armagnac des Laberdolive. La source des sables fauves

06/2013

Histoire de France

La situation culturelle en France pendant l'Occupation et depuis la Libération. Notes rédigées en 1945 pour la Section historique de l'Armée américaine

03/2010

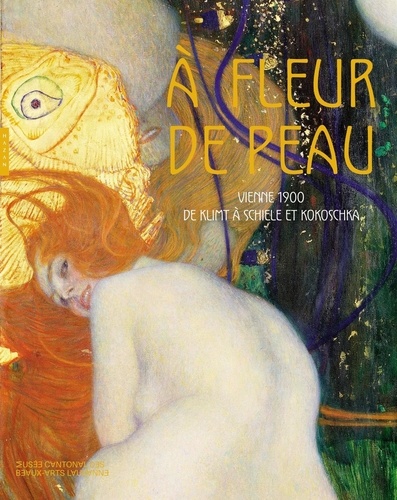

Beaux arts

A fleur de peau. Vienne 1900 de Klimt à Schiele et Kokoschka

02/2020

Histoire internationale

Les grandes vies. Fouché, Marie-Antoinette, Marie Stuart, Magellan

10/2009

Actualité et médias

La Règle du jeu N° 67, janvier 2019 : Fumer tue

01/2019

Religion

Rebelles de Dieu

03/2011

Religion

Les femmes dans le Coran. Récits, études et analyses à la lumière de la tradition musulmane

02/2006

Littérature étrangère

La rue

01/1992

Littérature étrangère

Baldamus. Ou le diable aux trousses

03/2017