Ioannis Kontaxopoulos, Carole Hyza

Extraits

Critique littéraire

Cent romans-monde

10/2013

Histoire internationale

La grande imposture. Génocide au Kosovo et parrainage de la "mafia albanaise"

09/2017

Sciences historiques

"La modernité dure longtemps". Penser les discordances des temps avec Christophe Charle

12/2020

Pédagogie

Enfants et Artistes ensemble. Recomposition de l'enfance, refondation des politiques de l'enfance

09/2016

Littérature étrangère

Intempéries

10/2020

Critique littéraire

Ma vie

10/2010

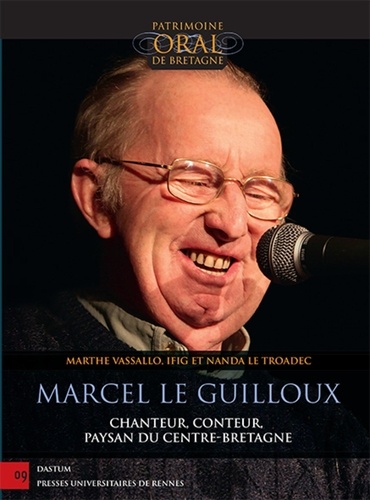

Musique, danse

Marcel Le Guilloux. Chanteur, conteur, paysan du Centre-Bretagne, avec 1 CD audio

03/2019

Méditation et spiritualité

L'Âme du monde II - Juste après la fin du monde

01/2023

Poésie

Six solitudes

08/2022

Philosophie

Théorie du drone

04/2013

Romance sexy

Pure Light

01/2023

Correspondance

Correspondance 1913-1948

01/2023

Prière et spiritualité

Entretiens sur la foi avec l'abbé Marc-Louis Passera

01/2023

Généralités

Nicolas II, Lénine. Le roman d'une révolution

08/2022

Critique

Marceline Desbordes-Valmore, Les Pleurs

10/2022

Communication interpersonnelle

Dites enfin ce que vous pensez vraiment. Comment s'exprimer pour être entendu et compris

05/2021

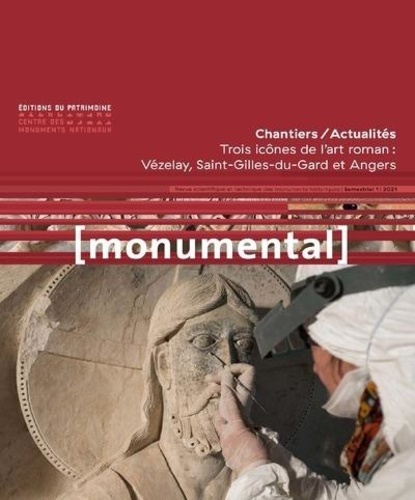

Architecture

Monumental Semestriel 1, juin 2021 : Chantiers/Actualités. Trois icônes de l'art roman : Vézelay, Saint-Gilles-du-Gard et Angers

09/2021

Littérature française

Les lumières de Sarajevo

08/2021

Hindouisme

Explorer l'éternel. Essais sur l'enseignement de Nisargadatta Maharaj

05/2023

Théâtre - Pièces

Je verrai le ciel ouvert. Acte d'Etienne

06/2023

Essais

Les coulisses du divan. Confidences d'un psy

12/2022

Littérature française

Hors des clous

07/2022

Histoire des idées politiques

Mensonges d'état. Une autre histoire de la Ve République

05/2023

Religion

Calvin

01/2010

Littérature française

Chronique de 18 perversions ordinaires

06/2020

Philosophie

Energie et mélancolie. Les entrelacs de l'écriture dans les Notebooks de S.T. Coleridge Volumes 1, 2 et 3

02/2018

Généralités

Samizdat. Publications clandestines et autoédition en Europe centrale et orientale (années 1950-1990)

05/2023

Science-fiction

50% sauvages Tome 2 : La Révolte de la Communauté

11/2019

Littérature française

Des vérités boiteuses

09/2023

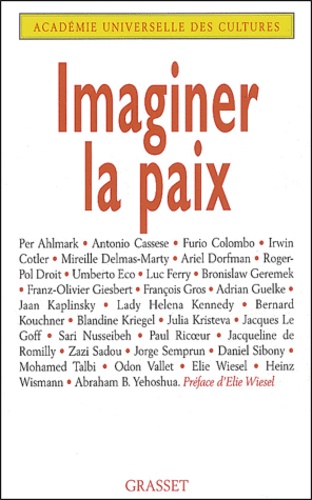

Sciences politiques

Imaginer la paix

11/2003