Sylvie Andreu

Extraits

Poésie

Lycophron et Zétès

02/2010

Littérature française

Naissance

08/2013

Non classé

ARS MAGNA suivi de la Nuit de Noël de 1922 et du Psaume de la réintégration

01/2017

Beaux arts

La bonne et la mauvaise peinture. Chroniques d'art

10/2002

Religion

Jean de la croix en france

04/1997

Ethnologie

La mémoire d'un peuple. Ethno-histoire des Mitsogho, ethnie du Gabon central

09/1997

Littérature française

Mirabilia N°14 La maison - novembre 2019

11/2019

Esotérisme

Jacques Bergier. Une légende... un mythe

03/2011

Critique littéraire

Les deux coeurs de Bloomsbury

05/2001

Histoire du droit

La danse du pendule. Les juristes et l'internationalisation des droits de l'homme, 1920-1939

07/2021

Biographies

Toute ma vie. Journal intégral, Tome 3. 1946-1950

09/2021

Histoire du cinéma

Ca s'est tourné près de chez vous !

11/2021

Thèmes photo

L'écoute

06/2022

Critique littéraire

Poétique de la fable chez Khalil Gibran (1883-1931). Les avatars d'un genre littéraire et musical : le maqam

11/2005

Science-fiction

Néander. Tome 2, Qu'est-ce qu'un Etre Humain ?

05/2021

Essais biographiques

Francis Picabia, rastaquouère

10/2021

Sculpteurs

Odette Lepeltier

03/2023

Droit

Droits du travail, emploi, entreprise. Mélanges en l'honneur du Professeur François Gaudu

06/2014

Beaux arts

Argan et Chastel. L'historien de l'art, savant et politique, Textes en français et en italien

03/2014

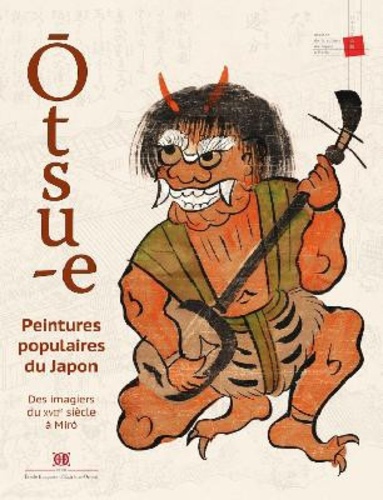

Beaux arts

Otsu-e - Peintures populaires du Japon. Des imagiers du XVIIe siècle à Miro

04/2019

Poésie

Par les fossés et les haies. Paysages et saisons, édition bilingue français-alsacien

03/2013

Littérature étrangère

Propos oisifs sous la tonnelle aux haricots

01/2010

Critique littéraire

Béraud

10/2003

Romans historiques

La poudrière d'Orient Tome 1 : L'enfer des Dardanelles

02/2004

Critique littéraire

Europe N° 1034-1035, juin-juillet 2015 : Pierre Klossowski

06/2015

Sociologie

Emile Durkheim à Bordeaux (1887-1902)

02/2014

Beaux arts

Bordeaux, les formes du désir. Un abécédaire pour voir la ville autrement

04/2018

Littérature française

La jeune Parque

09/1992

Poésie

Fin du monde

09/2013

Spécialités médicales

Le sein

07/1997