Audrey Pavia, Connie Isbell

Extraits

Sciences politiques

Crise et avenir de la démocratie

02/2018

Pléiades

Oeuvres. Tome 3 : Veillées des îles ; Catriona ; Le creux de la vague ; Saint-Yves (appendice : La fin du roman, par Arthur Quiller-Couch) ; Hermiston ; Fables

03/2018

Développement durable-Ecologie

Lettre à mon ami(e) paysan(ne) du Cantal

06/2018

Pléiades

Oeuvres

04/2017

Haut Moyen Age (Ve au Xe siècl

La Mappa mundi d'Albi. Culture géographique et représentation du monde au haut Moyen Age

04/2022

Poésie

La Voie du Détachement. Cent versets pour vivre par-delà les passions

04/2022

Développement durable-Ecologie

La chauve-souris et le capital. Stratégie pour l'urgence chronique

09/2020

Psychologie, psychanalyse

L'HOMME AUX RATS. Journal d'une analyse

11/1996

Littérature étrangère

Rouge Paris

10/2014

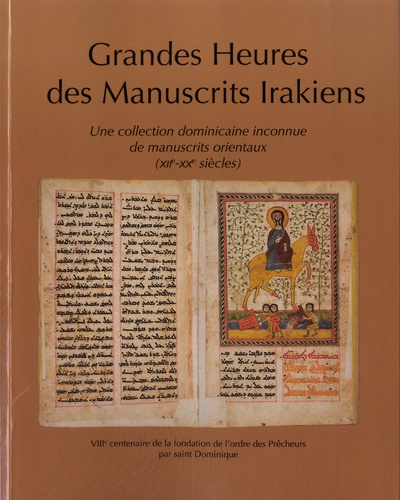

Beaux arts

Grandes heures des manuscrits irakiens. Une collection dominicaine inconnue de manuscrits orientaux (XIIe-XXe siècles)

05/2015

Critique littéraire

Pourquoi ce monde. Clarice Lispector, une biographie

03/2012

Psychologie, psychanalyse

ANAE N° 162, novembre 2019 : L'autisme et l'analyse appliquée du comportement (ABA) dans les pays francophones. Actualités et perspectives

11/2019

Littérature francophone

La nuit de la tarentelle

Théâtre - Pièces

L'insulte

03/2023

Famille

Mères sans filtre. 8 récits intimes de déclics féministes pour libérer la parole sur la maternité

03/2023

Essais

Incertitudes en psychanalyse

12/2021

Terreur

L'Horreur de Kill Creek

02/2022

Littérature française

Icare trahi

10/2011

Histoire et Philosophiesophie

Mémoires récréatifs, scientifiques et anecdotiques d'un physicien-aéronaute. Tome 1, La Fantasmagorie

02/1985

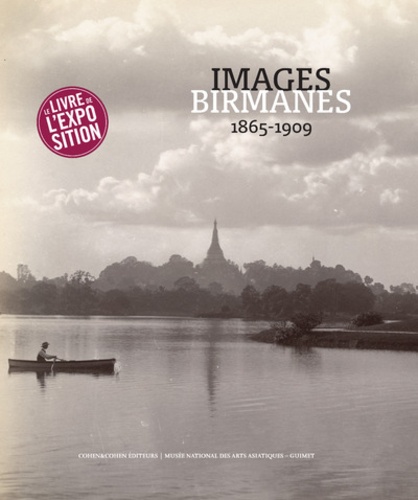

Photographie

Images birmanes 1865-1909. Trésors photographiques du Musée national des arts asiatiques - Guimet

10/2017

Hindouisme

Parole et silence. Un patrimoine de l'Inde hindoue

10/2022

Littérature anglo-saxonne

Romans et récits (1979-1991)

02/2022

Récits de voyage

Le Festin N° 125 : Le génie du lieu

03/2023

Poésie

Frisson animal Tome 2 : La Terre, le Feu, le Ve Elément. Apologie poétique du vivant

04/2024

Ecrits sur l'art

Le Dernier mur

03/2024

Ecrits sur l'art

Etre Deux ou Les Bandes magiques

06/2023

Littérature étrangère

Granny webster

05/2011

Littérature étrangère

La déchéance de Mrs Robinson. Journal intime d'une dame de l'époque victorienne

03/2013

Russie

Voyage au pays des Ze-Ka suivi de Le Chemin vers l’Occident

11/2022

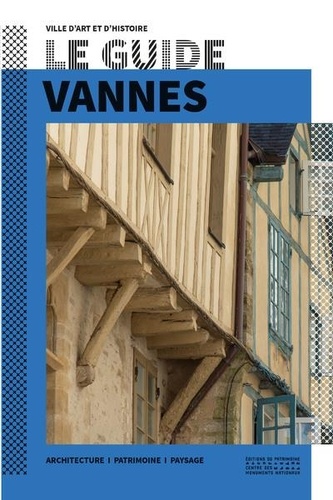

Bretagne

Vannes

11/2021