parodie 1940

Extraits

Histoire de France

De Gaulle-Mitterrand. Une mésentente féconde

05/2016

Romans policiers

Le prodigieux détective

03/2022

Romans historiques

Fils du Shéol

08/2015

Sciences historiques

Le double visage. Histoire vécue d'une époque

01/2011

Histoire de France

Mémoire d'un juste

10/2011

Religion

La religion de la Chine. La tradition vivante

06/2008

Histoire de France

Les rois thaumaturges

05/1998

Philosophie

L'action politique des personnalités et l'idéologie jacobine. Rationalisme et passion révolutionnaires

06/1998

Royaume-Uni

Le Point hors-série - Les grandes biographies N° 33, février-mars 2023 : Winston Churchill. L'esprit de résistance

02/2023

Sciences historiques

Mulhouse. L'esprit d'une ville

09/2013

Histoire de France

Milena

Histoire des idées politiques

Le national-socialisme, doctrine de la rancune. Suivi de "Discours sur la liberté"

04/2022

Histoire de France

La France, terre de refuge et de désobéissance civile (1936-1944). Exemple du sauvetage des juifs Tome 1, Histoire de la désobéissance civile, implication des corps de métiers

08/2010

Sociologie

Talcott Parsons, contre-enquêtes

03/2024

Histoire internationale

L'or dentaire des nazis

09/2019

Histoire internationale

Ecrits historiques de combat

09/2016

Actualité et médias

Un défi de civilisation

10/2016

Sciences politiques

Naissance de l'Action française. Maurice Barrès, Charles Maurras et l'extrême droite nationaliste au tournant du XXe siècle

11/2015

Critique littéraire

Joseph d'Arbaud

01/1984

Science-fiction

Aucune femme au monde

10/2021

Récits de voyage

TRANSSIBERIE LE MYTHE SAUVAGE

12/1995

Histoire internationale

Samafou. Fragments biographiques de la vie de Boubou Hama

02/2016

Weil

La Condition ouvrière. Et autres textes

02/2022

Histoire internationale

Lisbonne, ville ouverte

05/2018

Critique littéraire

Lettres de Paul Claudel à Élisabeth Sainte-Marie Perrin et à Audrey Parr

05/1990

Histoire de France

La France libre fut africaine

03/2014

BD tout public

Les Odyssées de Pokerdas le Spartiate : Les jeux d'Olympie

06/2013

Littérature française

Nouvelle Hebride et 1922/30

09/1978

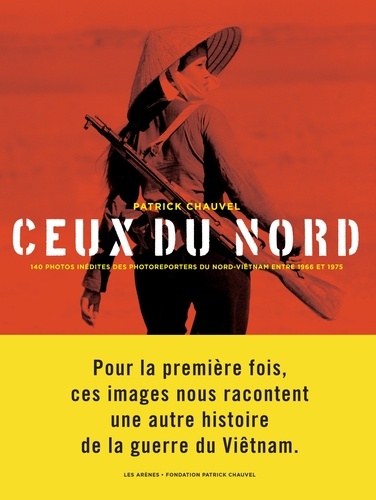

Photographie

Ceux du Nord

09/2014

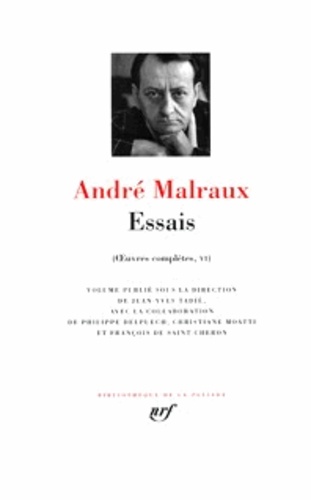

Pléiades

Essais. Oeuvres complètes (volume 6)

11/2010