Henri-Irénée Marrou

Extraits

Gestion

Les grands fauves. L'histoire secrète d'Entreprise et Cité

Littérature française

Appelle-moi Stendhal

02/2013

Histoire internationale

Richard III

Sciences historiques

Mémoires de la Marquise de La Rochejaquelein

11/2010

Littérature étrangère

H.P. le dernier chauffeur de Lady Diana

05/2009

Histoire internationale

Jacques II d'Angleterre . Le roi qui voulut être saint

10/2011

Histoire de France

La Saint-Barthélemy. Les mystères d'un crime d'Etat, 24 août 1572

10/2007

Ethnologie

Le feu en Afrique et thèmes annexes. Variations autour de l'oeuvre de H. A. Junod

01/1995

Histoire de France

Avant que la nuit ne vienne. Entretiens avec Laure Adler

05/2002

Beaux arts

Daniel Cordier. Le regard d'un amateur : Donations Daniel Cordier dans les collections du Centre Pompidou Musée national d'art moderne

06/2005

Critique littéraire

Dominique de Roux. Le provocateur (1935-1977)

03/2005

Poésie

Suppôts et Supplications

02/2006

Critique littéraire

Boris Vian

06/2009

Religion

Le désir de conversion

01/2011

Religion

Correspondances avec les neveux et nièces (1893-1916) de la famille de Blic

07/2016

Religion

Bibliothèque du pèlerin

10/2015

Histoire internationale

Giordano Bruno

05/1995

Religion

Croire et connaître : Einstein, Polyani et les lois de la nature

11/1999

Critique littéraire

Vies des douze Césars. Tome 2, Tibère, Caligula, Claude, Néron, Edition bilingue français-latin

01/1981

Sciences politiques

Quis ut Deus ? Antijudéo-maçonnisme et occultisme en France sous la IIIe République, 2 volumes

11/2017

Beaux arts

La Dordogne des grands photographes

11/2018

Cinéma

Possession d'Andrzej Zuławski. Tentatives d'exorcisme

01/2019

Sports

Richard Millian. L'honneur d'être torero

10/2017

Littérature française

Poupe

09/2016

Critique littéraire

Lettres croisées 1858-1887

09/2016

Religion

Correspondance

03/2016

Romans historiques

Les moissons perdues

11/2016

Sports

1919, le Tour renait de l'enfer. De Paris-Roubaix au premier maillot jaune

02/2015

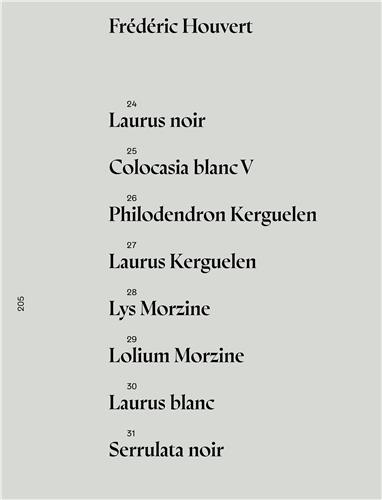

Monographies

Frédéric Houvert

02/2021

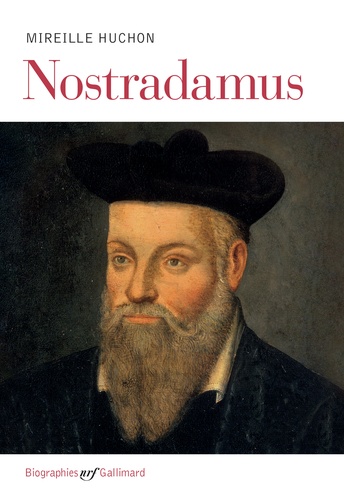

Nostradamus

Nostradamus

03/2021