Itinéraires d'internés du camp de Gurs (1939-1945)

Extraits

Sciences historiques

Scruter la loi de 1905. La République française et la Religion

03/2010

Histoire internationale

Le massacre des arméniens. Le meurtre d'une nation (1915-1916)

09/2012

Histoire internationale

Les voisins, 10 juillet 1941. Un massacre de juifs en Pologne

03/2019

Histoire de France

Jean Deuve. Le seigneur de l'ombre, Services secrets 1944-1978

09/2012

Histoire de France

Aristides de Sousa Mendes, héros "rebelle", juin 1940. Souvenirs et témoignages

01/2010

Sciences politiques

La guerre de Cinquante Ans. Les relations Est-Ouest 1943-1990

01/2001

Histoire de France

Kamerun ! Une guerre cachée aux origines de la Françafrique (1948-1971)

01/2019

Sciences historiques

Comment sortir de la guerre ? Deuil, mémoire et traumatisme (1870-1940)

09/2011

Histoire de France

En quête de mon père. Jankiel Lipszyc, Skierniewice (1891) - Miremont (1944)

09/2010

Histoire de France

A la droite de Dieu. La Fédération nationale catholique (1924-1944)

09/2004

Sociologie

L'Ecole publique de 1985 à 2022 ou L'Illettrisme triomphant

06/2022

Histoire internationale

1er Congrès International Fang de Mitzic-Gabon (1947). Objectifs, enjeux, perspectives

06/2018

Sciences politiques

Pas de défaite pour l'esprit libre. Ecrits politiques 1911-1942

Histoire de l'art

Catalogue de mobilier, groupes en marbre blanc. Vente, 19 mai 1845

02/2021

Volcanisme, volcanologie

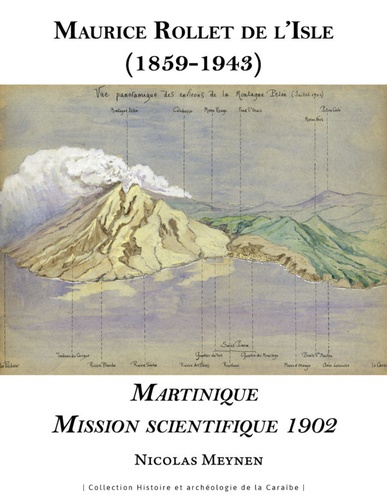

Maurice Rollet de l'Isle (1859-1943). Martinique Mission scientifique 1902

11/2022

Critique

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ PAUL CLAUDEL 1985 - 4, N 100 - VARIA

07/2023

Critique

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ PAUL CLAUDEL 1965 - 1, N 18 - VARIA

Revues

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ PAUL CLAUDEL 1965 - 2, N 19 - VARIA

Revues

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ PAUL CLAUDEL 1965 - 3, N 20 - VARIA

Critique

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ PAUL CLAUDEL 1975 - 1, N 57 - VARIA

Critique

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ PAUL CLAUDEL 1975 - 4, N 60 - VARIA

Critique

Essais sur la littérature catholique (1870-1940). Pèlerins de l'absolu

04/2021

Communication - Médias

Histoire de l'IHECS. Tome 1, 1958-1985 Vision et errance

11/2021

Histoire de France

Les maquis de l'Ain : 11 novembre 1943. Défilé à Oyonnax

10/2020

Ecrits sur l'art

Art brut & science. L'utopie cybernétique de Jean Perdrizet (1907-1975)

12/2021

Géographie

Un géographe français et la Roumanie. Emmanuel de Martonne (1873-1955)

07/2012

BD tout public

Le journal de Jo Manix Tome 1 : Mars 1994 - juillet 1995

10/2009

Histoire de France

Soldats en Algérie 1954-1962. Expériences contrastées des hommes du contingent

09/2011

Histoire internationale

Avec les Sahraouis, une histoire solidaire de 1975 à nos jours

09/2009

Cinéma

Révolutions russes au cinéma. Naissance d'une nation : URSS, 1917-1985

09/2015