intervenir

Extraits

Développement personnel

Du calme, mon amie ! Sois vraie ! Elimine ces fausses croyances qui t'empêchent d'être toi-même

11/2019

Science-fiction

Le retour de Sharula. La réincarnation d'un Dieu

03/2020

Pédagogie

L'orientation des élèves. Comment concilier son caractère individuel et sa dimension sociale

10/2006

Littérature étrangère

La Vie brève

06/2009

Beaux arts

La vie dans l'espace public. Comment l'étudier

09/2019

Sciences historiques

Un guerrier non conventionnel. Mémoires du fondateur du SEAL Team 6

11/2018

Littérature française

Zad

01/2021

Histoire de France

Auschwitz en héritage ? D'un bon usage de la mémoire, Edition revue et augmentée

10/2003

Littérature française

Aux portes du paradis

08/2022

Droit

Le droit à un environnement sain et la Convention européenne des droits de l'homme

01/2021

Sciences de la terre et de la

L'Homme aux bois. Histoire des relations de l'homme et de la forêt, XVIIe-XXe siècle

02/1987

Histoire de la philosophie

La Notion de Daïmon dans le pythagorisme ancien. De la pensée religieuse à la pensée philosophique

06/2021

Lecture 9-12 ans

Sherlock, Lupin et moi Tome 9 : Partie de chasse mortelle

Science-fiction

Les six druides et les six épreuves. Tome 1

09/2009

Sciences politiques

Mes années à la maison de verre

10/1999

Sciences historiques

Le roi et le déshonneur des familles. Les lettres de cachet pour affaire de famille en Franche-Comté au XVIIe siècle

12/2017

Religion

Histoire social de l'esprit saint en Occident. De l'amour divin à l'aumône laïque (XIe-XIVe siècle)

11/2020

Poésie

L'autre, c'est moi

05/2018

Droit

CASSATION FRANCAISE ET REVISION ALLEMANDE. Essai sur le contrôle exercé en matière civile par la Cour de cassation française et par la Cour fédérale de Justice de la République fédérale d'Allemagne

08/1993

Critique littéraire

Littérature et géographie

03/2019

Religion

L'Islam et l'Occident : le choix !

01/2019

Bouddhisme

Réflexions d'un médecin bouddhiste à l'usage des soignants et des soignés

04/2021

Première guerre mondiale

Du passé à l'avenir, un siècle après. Dynamiques mémorielles autour des rencontres internationales et de la "Grande Guerre"

05/2021

Science-fiction

Transfert sur Bouvines

06/2019

Régionalisme

Lyon 1312. Rattacher la ville au Royaume ?

07/2020

Psychologie, psychanalyse

L'incorporation émotionnelle. Aimer à en tomber malade

03/2014

Professions médico-sociales

115 fiches pratiques infirmières face aux situations d'urgence. Les premiers gestes en attendant le médecin, 2e édition

02/2022

Droit

Le différend frontalier Cameroun-Nigeria. Apport de la décision de la Cour internationale de Justice à l'exécution de ses décisions

08/2019

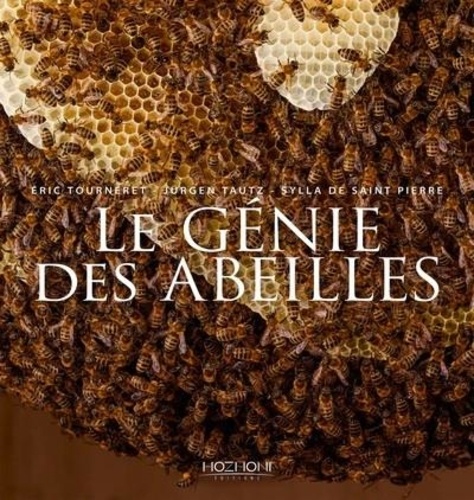

Animaux, nature

Le génie des abeilles. 2e édition

09/2020

Design

Sciences du design N° 13, 2021 : Expériences vécues de design

06/2021