Henri Spaltenstein

Extraits

Histoire de France

Chantres maudits de l'Europe nouvelle ! Conférences du Groupe Collaboration

08/2014

Littérature française

Oeuvres complètes. Tome 4

09/1978

Spécialités médicales

La hanche

07/2019

Beaux arts

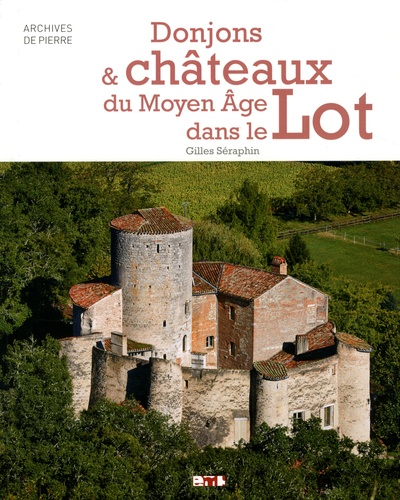

Donjons & châteaux du Moyen Age dans le Lot

12/2014

Art contemporain

Pierrette Bloch. Une collection

02/2021

Religion

"Réduire les huguenots". Protestants et pouvoirs en Normandie au XVIIe siècle

11/2010

Poésie

Poèmes

11/1991

Religion

Le couple en question

01/1973

Droit comparé

Comparaison du droit français et du droit roumain des sûretés

02/2021

Philosophie

Oeuvres complètes. Tome 1, Quatre articles ; Notre littérature de presse ; Des papiers d'un homme encore en vie ; La lutte entre l'ancienne et la nouvelle cave à savon ; Prédication de séminaire (1834-1841)

06/1984

Sciences politiques

Pierre Naville. Biographie d'un révolutionnaire marxiste Tome 1, De la révolution surréaliste à la révolution prolétarienne, 1904-1939

05/2017

Dictionnaires et ouvrages géné

Par la piste et la rivière. Un demi-siècle d'aventures africaines

08/2021

Philosophie

Cahiers de médiologie N° 3 : Anciennes nations, nouveaux réseaux

04/1997

Ecrits sur l'art

Singuliers

06/2022

Histoire de la psychologie

Les formes de la croyance

10/2021

Cinéma

"J'ai écrit le rôle de ta vie". Correspondances avec Raimu, Fernandel, Cocteau, et les autres

10/2015

Sciences historiques

Le Charollais et le Brionnais. Monographie des communes Tome 1

08/2015

Droit

La coopération franco-allemande et l'ENA 1947-2016

10/2016

Education nationale

De l'école éclatée à la ville apprenante. La force de la réciprocité

03/2023

Histoire de France

Journal 1936-1940. "Hitler sait attendre. Et nous ?"

11/2015

Littérature portugaise

Un jour j'irai à Sagres

05/2022

Histoire de l'Eglise

La grande histoire de la messe interdite. Réflexion sur La Messe de nos jours

02/2021

Poésie

Stèles

12/2015

Histoire internationale

QUATRE ARISTOCRATES ANGLAISES. La vie mouvementée des soeurs Lennox, 1740-1832

10/1998

Littérature française

Béton armé

01/2018

Littérature étrangère

L'Amérique sans étages

11/2019

Récits de voyage

Passeur d’histoires

09/2020

Littérature francophone

La chair déchirée d'une petite griotte noire

11/2022

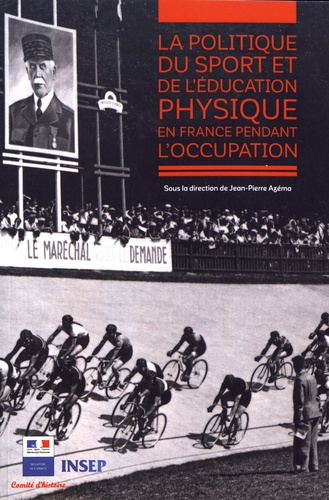

Histoire de France

La politique du sport et de l'éducation physique en France pendant l'Occupation

06/2018

Psychologie, psychanalyse

LE CORPS DE L'OEUVRE. Essais psychanalytiques sur le travail créateur

01/1981