Legion

Extraits

Histoire de France

Images du Dahomey. Edmond Fortier et le colonialisme français dans la terre des voduns

10/2020

Enseignement primaire

L’encyclopedie de ta neter, berceau de la civilisation. Histoire - Sciences - Techniques - Art-Spiritualité Aux origines de Ta Seti et de Ta Meri Du Noun à

12/2020

Histoire de France

L'énigme du massacre de Katyn. Les preuves, la solution

12/2019

Histoire ancienne

L'Illyrie méridionale et l'Epire dans l'Antiquité. Actes du VIe colloque international de Tirana (20-23 mai 2015) 3 volumes

02/2019

Histoire de France

Mesurer et analyser l'économie sociale. L'apport de l'ADDES depuis 1980

10/2018

Sciences politiques

Grand Moyen-Orient. Crises et guerres de la nouvelle phase stratégique

02/2016

Bas Moyen Age (XIVe au XVe siè

Les états généraux de France de 1468 et 1484. Recherches prosopographiques sur les députés

10/2022

Monographies

Venetian Disegno. New Frontiers

03/2024

Arménie

Les Justes et gens de bien du génocide des Arméniens

05/2021

Histoire de l'Eglise

L'origine du christianisme. Une étude historique

01/2024

Romans historiques

Les Chroniques de Camelot Tome 1 : La Pierre céleste

06/2022

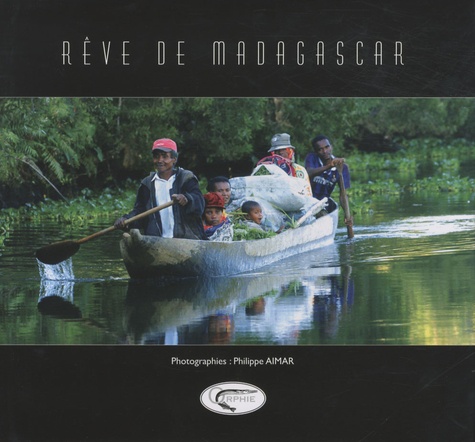

Tourisme étranger

Rêve de Madagascar

02/2010

Policiers

La part du diable

06/2019

Histoire de France

L'oeuvre exquis du jubé. Notes et documents sur un témoin majeur du patrimoine de la Cathédrale de Tournai

01/2006

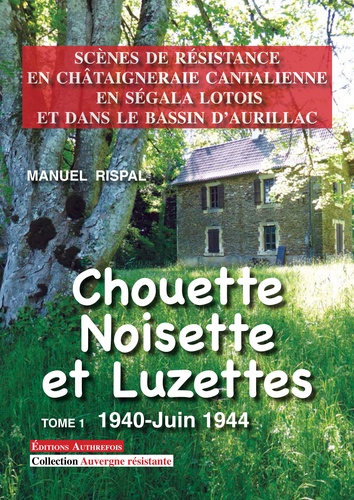

Sciences historiques

Chouette, Noisette et Luzettes, Tome 1. Scènes de Résistance en Châtaigneraie cantalienne, en Ségala lotois et dans le Bassin d'Aurillac

11/2014

Littérature francophone

La nuit de la tarentelle

Sociologie

Une question de temps. Reportage avec François Vorpe, croque-mort

01/2021

Récits de voyage

En descendant les fleuves. Carnets de l'Extrême-Orient russe [EDITION EN GROS CARACTERES

04/2012

Critique littéraire

Histoire romaine. Tome 5, Livre IX, Le livre illyrien ; Fragments du livre macédonien, Edition bilingue français-grec ancien

11/2011

Littérature française

Pièges

09/2016

Thèmes photo

Satka. Ou la conquête de l'Est

03/2023

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Provence

03/2021

Littérature française

La connaissance du vent

10/2023

Italie

L'Ordre royal des Deux-Siciles

09/2023

Histoire internationale

1917. L'année qui a changé le monde

11/2016

Religion

LE DIOCESE DE BORDEAUX

01/1974

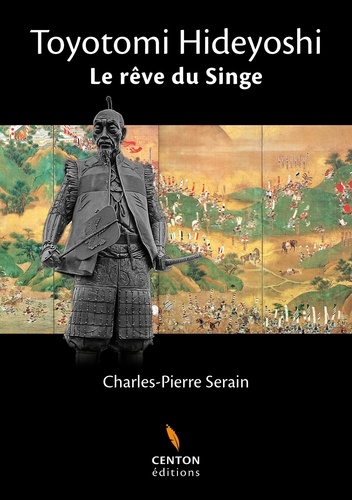

Romans historiques

Toyotomi Hideyoshi. Le rêve du singe

11/2018

Sciences historiques

La fin du village. Une histoire française

09/2012

Roches, volcans

Les volcans

09/2023

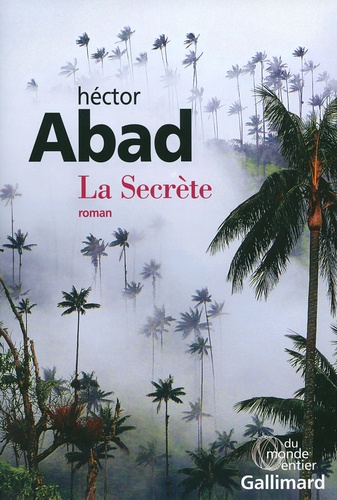

Littérature sud-américaine

La Secrète

02/2016