handicap bibliothèques publcis

Extraits

Policiers

Le bal des frelons

02/2011

Europe et environnement

Ethique et droit de la préservation de la nature sauvage dans l'Union européenne

06/2021

Environnement

La Forêt est l'avenir de l'homme. Une écopsychologie forestière pour repenser la société et notre lien avec le vivant

10/2021

Beaux arts

Neptune au musée. Puissance, identités et conflits dans les musées maritimes et navals

01/2014

Musique, danse

Tout Verdi

09/2013

Musique, danse

American Rock Trip

02/2012

Théâtre

Max et Balthazar ; Des Chaussures pour une fugue ; Souffler n'est pas jouer ; Le trou ; Ma soeur inexplicable

11/2009

Histoire ancienne

Rome impériale et l'urbanisme dans l'antiquité

11/1971

Sociologie

Tel-Aviv. Le quartier de Florentine, un ailleurs dans la ville

06/2018

Sciences politiques

Crise et avenir de la démocratie

02/2018

Immigration

Oranges amères. Un nouveau visage de l'esclavage en Europe

04/2023

Droit pénal

Prostitutions de mineures. Trouver la juste distance

05/2022

Jardinage

Manifeste du jardin émotionnel

05/2022

Littérature érotique et sentim

Le Secret de Miss Sticker. Un récit érotique au pensionnat

03/2018

Littérature érotique et sentim

Mémoires de J. Casanova de Seingalt, écrits par lui-même Tome 8 : Première partie

03/2018

Histoire de l'art

Iris. Time unlimited (1962-1975)

02/2023

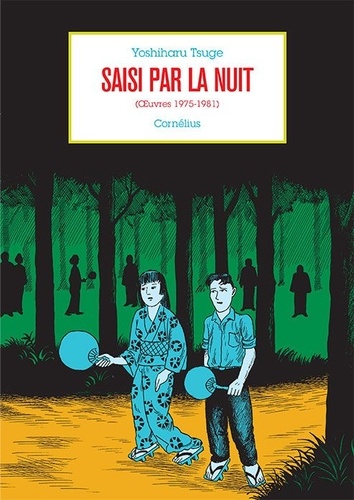

Seinen/Homme

Saisi par la nuit. (Oeuvres 1975-1981)

09/2021

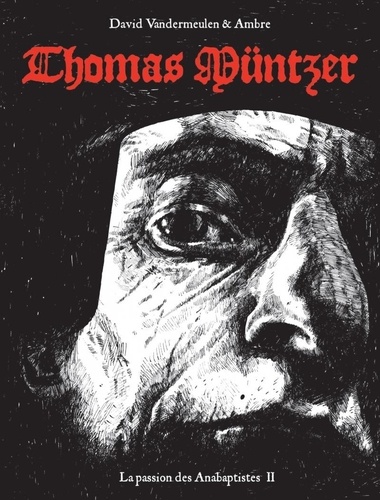

BD tout public

La passion des Anabaptistes Tome 2 : Thomas Müntzer

10/2014

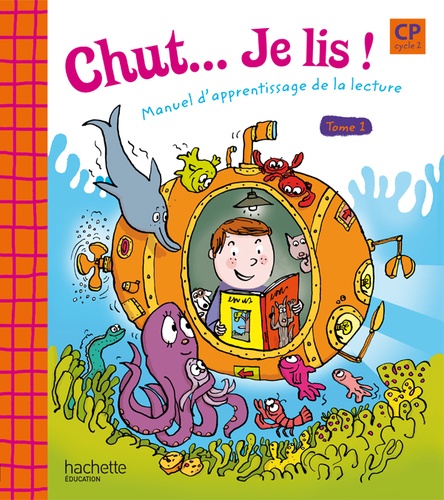

Enseignement primaire

Chut... Je lis ! CP, cycle 2. Tome 1, Manuel d'apprentissage de la lecture, Edition 2009

05/2010

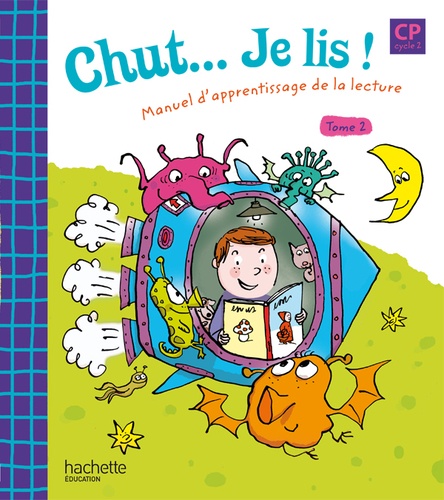

Enseignement primaire

Chut... je lis ! CP. Tome 2, Manuel d'apprentissage de la lecture, Edition 2009

06/2010

Poésie

Un sol trop fertile

04/2021

Cinéma

Ecrans français de l'entre-deux-guerres. Coffret en 2 volumes

05/2017

Economie

La justice et la répartition fiscale dans l'économie politique de John Rawls

11/2017

Revues

La Règle du jeu N° 80, septembre 2023 : Dove vai ? L'Italie sous Meloni

09/2023

Immigration

Mots et merveilles. apres la route

Livre témoignage, ce roman graphique raconte un vécu familial suite à l’arrivée d’un jeune homme afghan. ll est à lui seul un parcourt d’« histoires de vie d’ici qui réunissent des histoires de vie d’ailleurs. Chacun prend soin de l’autre et réciproquement. Chacun prend confiance et donne confiance. Parfois, néanmoins, la rencontre ne se fait pas. »

« Depuis ce samedi de février 2017, j’ai acquis un nouveau statut : marraine d’un jeune homme afghan mineur que je ne connais pas. Ce jour-là, je ne sais même pas où se trouve l’Afghanistan sur une carte du monde. Je parade néanmoins lors de cette matinée d’information : la raison de cette fierté est collée sur le haut de ma poitrine, à l’opposé du coeur et se matérialise sous la forme d’un rectangle blanc, sur lequel est écrit « Mostafa». C’est ce prénom-là qui nous est attribué. »

La suite de ce livre parle de fous rires, d’incompréhensions, de découvertes et de la capacité de la famille de Valérie Despont à situer aujourd’hui l’Afghanistan sur une carte. Mais aussi de sa rencontre avec un grand nombre d’autres jeunes gens au féminin et au masculin qui rêvent de pouvoir dire un jour : « Ici c’est aussi chez moi ».

Les illustrations oniriques en collage de l’artiste Myriam Schussler renforcent cette idée de voyage sinueux entre ici e là-bas et les questionnements sur la route de ces jeunes migrants.

Graphisme et mise en page sont assurés par Pierre Neumann. Un spectacle-concert mis en scène par Daniel Carel (Cie de l’Autre) est en cours création autour de ce texte avec des comédien·ne·s professionnel·lle·s. Deux concerts de musique réalisés par ces jeunes étrangers installés en Suisse romande seront proposés de manière à recréer un peu de leur univers au-delà de leur simple présence ici en Suisse.

Après une enfance à la campagne entre terrain de football, dimanche à l’église et vacances en Italie, en Espagne et en Suisse allemande, Valérie Despont démarre une formation artistique à Genève à l’École supérieure d’arts visuels et arts décoratifs où elle se spécialise en gravure. Elle anime un atelier de gravure « Taille et Morsure » durant cinq ans et travaille dans le milieu du spectacle à la billetterie, au bar, aux vestiaires ou aux décors au sein du Théâtre de Vidy et Boulimie à Lausanne. Elle ouvre la galerie « des ponts sur l’eau » spécialisée en bijoux contemporains, puis la galerie « Vice-versa » à Lausanne. En 2017, elle rencontre le monde de la migration.

Artiste originaire des Alpes, Myriam Schussler suit des études de bande dessinée et d’image imprimée à l’Académie Royale des Beaux Arts de Bruxelles, puis elle installe son atelier dans un camping-car (la Typomobile) qui lui permet d’aller à la rencontre de différents publics et événements à travers l’Europe. Très active dans la microédition et la publication de fanzines, strips et autre supports expérimentaux, Myriam Schussler est une artiste pluridisciplinaire à la fois dessinatrice, graveuse et céramiste.

Dossier - Nouvelles têtes : les éditeurs suisses jeunesse et BD la jouent collectif

09/2021

Manuels d'économie

Economie générale. 8e édition

11/2021

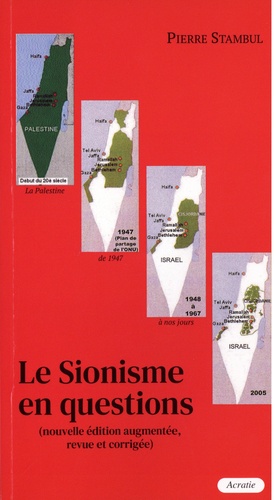

Judaïsme

Le sionisme en question

05/2023

Littérature française

Gare d'Osnabrück à Jérusalem

01/2016

Religion

Formes modernes de la vie consacrée. Adélaïde de Cicé et Pierre de Clorivière

01/1966

Histoire de la musique

Petites géométries de l'expérience musicale

10/2023