parsy debons design

Extraits

Musique, danse

Mouvement contraire. Souvenirs d'un musicien

04/2019

Couple, famille

Dictionnaire des sexualités

03/2014

Littérature étrangère

Le silence d'après

06/2018

Consulat

Le Consulat de Bonaparte. La fabrique de l'Etat et la société propriétaire 1799-1804

CNLPeuples – Le Code civil, le Conseil d'Etat, la Légion d'Honneur, les préfets, les lycées... ces institutions familières ont en commun d'avoir été créées, refondées ou redéfinies sous le Consulat, le régime qui est issu du coup d'Etat de Bonaparte (1799) et auquel succède l'Empire (1804). Alors que le pouvoir législatif était le coeur de la Révolution française, il est laminé en 1799 et remplacé par un pouvoir exécutif omnipotent, concentré dans les mains d'un homme qui en fait sa chose. La centralisation administrative, telle que nous nous la représentons aujourd'hui, prend sa source dans la dictature de Bonaparte . Elle rompt avec la logique "décentralisatrice" mise en oeuvre depuis 1789 et renforcée par le Gouvernement révolutionnaire en l'an II. Aussi, ce que l'on nomme abusivement "le centralisme jacobin" devrait être désigné comme le "centralisme bonapartiste" . Le processus de centralisation s'accompagne d'une confiscation de la démocratie. Les décisions prises sont hors du contrôle du peuple, alors qu'il est prétendu souverain. L'administration se substitue alors à la politique, le fonctionnaire remplace l'élu et le citoyen est réduit au statut d'administré. Les experts choisis par Bonaparte sont les seuls habilités à définir l'intérêt général et les politiques censées l'incarner. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen disparaît et la référence à la république, de plus en plus formelle, n'a pour seule fonction que de légitimer le régime. L'ordre social repose sur le propriétaire qui a le "droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue" , le patron dominant ses ouvriers, le mari sa femme et le père ses enfants. La dictature de Bonaparte entend "dépolitiser" la nation et s'appuie sur la surveillance policière et la mise en place d'un régime où la liberté de la presse n'est plus qu'un mot. Le Concordat avec le Pape "recléricalise" la France et fait des prêtres les auxiliaires du pouvoir. Le culte du Chef de l'Etat et les valeurs militaires de l'ordre, de l'obéissance et de l'honneur sont érigés en culture politique dominante. A l'extérieur, le Consulat de Bonaparte est marqué par la construction d'une hégémonie autoritaire sur les peuples "libérés" par les armées françaises (Hollande, Suisse, Italie du Nord, Allemagne rhénane) et par une réaction coloniale sanglante en Guadeloupe et à Saint-Domingue, accompagnée du rétablissement de l'esclavage en 1802. Aujourd'hui, la société propriétaire et les stigmates "bonapartistes" de la Constitution de la Ve République - la monarchie républicaine, la "verticalité du pouvoir" , le législatif marginalisé - suscitent la critique et interrogent la nature de notre "démocratie" et ses dysfonctionnements.

11/2021

Religion

Les dix grandes vies antérieures du Bouddha. Thotsachat

08/2018

sociologie du genre

Les leurres postmodernes contre la réalité sociale des femmes

10/2023

Pléiades

Oeuvres romanesques. Tome 2, Vers le phare ; Orlando ; Les Vagues ; Flush ; Les Années ; Entre les actes

03/2012

Pléiades

Oeuvres romanesques. Tome 1, Traversées ; Nuit et jour ; Lundi ou mardi ; La Chambre de Jacob ; Mrs Dalloway

03/2012

Pléiades

Oeuvres romanesques. Coffret 2 volumes

03/2012

Photographie

Daido Moriyama

11/2012

Sciences politiques

Quatre-vingt-treize

02/2012

Economie

Vers une économie circulaire durable en Suisse

01/2023

Littérature française

Le sacre et le couronnement de Napoléon

04/2021

Notions

Des indésirables. Quatre manières de traiter un embarras

04/2023

Autres

Philosophie N° 152, janvier 2022

01/2022

Littérature française

Tosca

01/2024

Critique littéraire

Histoire de la poésie française. Tome 4, La poésie du XVIIIe siècle

10/1990

Littérature hébraïque

Au pays des mensonges

06/2022

Monographies

Hans Emmenegger (1866-1940)

07/2021

Beaux arts

Une vie d'architecte à Tokyo

01/2021

Littérature étrangère

Il y a mieux à vivre

03/2016

Littérature étrangère

La tristesse des anges

09/2011

Couple, famille

Le Kama Sutra illustré. L'Ananga-Ranga ; Le jardin parfumé

11/2016

Musique, danse

Elvis Presley ou la revanche du Sud

11/2004

Dictionnaires

24 heures dans une vie (pas si) privée. 250 conseils pratiques pour protéger vos données personnelles sur Internet

02/2022

Développement durable-Ecologie

L'avenir des simples

03/2020

Théologie

Vers une spiritualité renouvelée. Être et devenir

02/2022

Actualité politique France

Le Monde d'Après

09/2021

Littérature française

Pathologies & facéties littéraires

06/2014

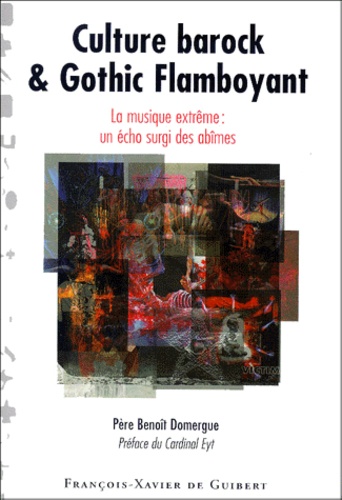

Musique, danse

Culture barock & Gothic Flamboyant. Echo surgi des abîmes, la musique " extrême "

09/2000