Patrice Haffner

Extraits

Sciences historiques

Bonifacio, histoire, patrimoine, langue et culture

06/2019

Poésie

Ultima stella. Edition français-italien-frioulan

06/2021

Critique littéraire

Zola d'Ouest en Est. Le naturalisme en France et dans les deux Allemagnes

11/2010

Critique littéraire

Tué à l'ennemi. La dernière guerre de Charles Péguy

01/2013

Non classé

Les lettres Libanaises

06/2022

Faits de société

Merah, ce que l'affaire ne nous dit pas

03/2013

Romans historiques

La poudrière d'Orient Tome 3 : Le guêpier macédonien

06/2004

Histoire de France

Le crime d'aimer. Les enfants du STO

04/2005

Sciences politiques

Aux services de la République. Du BCRA à la DGSE

09/2004

Romans historiques

La liberté guidait leurs pas Tome 4 : Le clairon de la Meuse

11/2005

Histoire de France

Commando de chasse

05/2018

Histoire de France

Les illusions de la victoire (juin 1917 - novembre 1919). Le stratège visionnaire et les autres

10/2018

ouvrages généraux

Hitler et Churchill

10/2022

Sociologie

Le culte de la raison et le culte de l'Etre suprême. (1793-1794)

03/2023

Littérature française

Avant que les ombres s'effacent

03/2017

Esotérisme

Lettre au président Sarkozy et au Nouvel Ordre Mondial de la part du monde des Fées, des Anges et des Dragons

07/2009

Critique littéraire

L'atelier du roman N° 58, Juin 2009 : Montherlant Derrière les masques, l'écrivain

06/2009

Droit

Plein droit N° 122, octobre 2019 : Etrangers sans toit ni lieu

10/2019

Littérature anglo-saxonne

Le mari invisible de Frick Island

01/2023

Religion

Cedrus Libani N°71, Le Sacerdoce.

09/2005

Revues Poésie

L'étrangère N° 57/58 : Dossier Jean Laude

03/2023

Poésie

Itinéraire

02/2023

Critique littéraire

Comment devient-on écrivain ? Sartre, Aragon, Perec et Modiano

11/2012

Sciences politiques

Mondes N° 9, Hiver 2011-201 : Enjeux et vecteurs de la diplomatie d'influence. Edition bilingue français-anglais

01/2012

Histoire internationale

L'Algérie au présent. Entre résistances et changements

05/2019

Beaux arts

Osmoscosmos

06/2020

Gestion

Entrepreneur à l'université. Mélanges en l'honneur de Michel Kalika

03/2019

Sciences politiques

Repenser l'action publique en Afrique. Du sida à l'analyse de la globalisation des politiques publiques

11/2015

Economie (essai)

Pour un libéralisme humaniste

03/2023

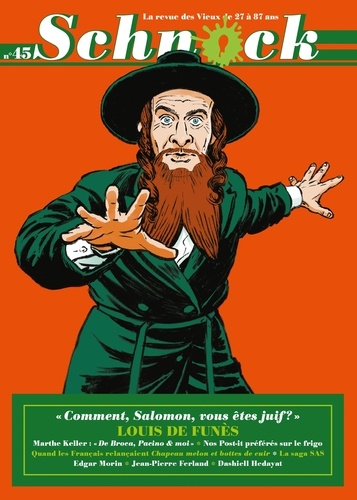

Revues

Schnock N° 45, hiver 2022

12/2022