exemption impôts militaires

Extraits

Graphisme

Menu Design in Europe

07/2022

Histoire internationale

HISTOIRE DU JAPON 1868-1945

11/1999

Récits de voyage

Voyage en Bosnie dans les années 1807 et 1808

05/2023

Romance et érotique LGBT

Les protecteurs Tome 8 : Espérance

11/2021

Histoire contemporaine

Fort de Grave

11/2021

Littérature étrangère

Histoires rêvérées

09/2016

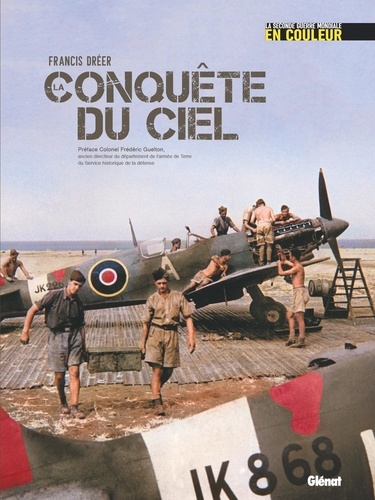

Histoire militaire

La conquête du ciel

10/2021

Italie

Charles Quint maître de la péninsule italienne aux temps de la ligue de Cognac

10/2021

Littérature française

Les Bonnabel Tome 3 : Les oubliés de Monastir

05/2023

Histoire de France

Les deux vies du général Foy (1775-1825). Guerrier et législateur

08/2014

Sciences politiques

Pour l'Humanité. La ligue des Droits de l'homme, de l'affaire Dreyfus à la défaite de 1940

08/2014

Religion

La jeunesse ouvrière chrétienne en Afrique noire (1930-1950)

12/2013

Philosophie

Les politiques de réconciliation. Analyses, expériences, bilans

12/2013

Littérature française

La fabrique des mots

04/2013

Histoire internationale

Le Hezbollah à Beyrouth (1985-2005). De la banlieue à la ville

10/2010

Histoire internationale

Les officiers de Sa Majesté. Les dérives des généraux marocains 1956-2006

09/2006

Critique littéraire

Paul-Louis Courier, vies...

03/2009

Actualité et médias

La Règle du jeu N° 57, mai 2015 : Ukraine, une terra incognita en Europe

05/2015

Histoire de France

Vauban. Edition revue et corrigée

05/2007

Littérature étrangère

Gourrama

04/2002

Histoire de France

Mobilisation, sacrifice et citoyenneté. Angleterre-France 1900-1918

09/2013

Critique littéraire

La Nouvelle Revue Française N° 201 sept 1969

09/1969

Décoration

Nuit sur l'Allemagne. 107 linogravures des années 1937-1938

01/2018

Histoire internationale

Kurdistan. Solidaires international

10/2018

Philosophie

La lutte, pas la guerre. Ecrits pacifistes radicaux (1918)

11/2018

Littérature française

Daghailchiih. Tu rapporteras à ton père le scalp d'Hitler

02/2017

ouvrages généraux

Hitler et Churchill

10/2022

Troisième République

Cinq années de ma vie, 1894-1899. L'autobiographie de l'accusé de l'Affaire Dreyfus

04/2021

Histoire littéraire

Chateaubriand et la révolution de 1830

05/2022

Actualité politique internatio

La Russie en guerre dans la crise de l'ordre

01/2023