Claudy Larello

Extraits

Mathématiques CE1

Mathématiques CE1 Le nouvel A portée de maths. Guide pédagogique, Edition 2023

05/2023

Géographie

La France. Les 26 régions, 2e édition

09/2009

Histoire régionale

Angoulême BD. Une contre-histoire (1974-2024)

02/2024

Développement personnel

Notre éducation, nos croyances, un crime contre nous-mêmes

09/2019

Beaux arts

Arearevue)s( N° 10 Eté 2005 : Vénus. Aspects des luttes et créations féminines

07/2005

Religion

Toulouse

01/1983

Philosophie

CAHIERS DE MEDIOLOGIE N°2 : QU'EST-CE QU'UNE ROUTE

11/1996

Littérature française

Le fils de Klara H.

02/1995

Littérature érotique et sentim

Trois romans de La Brigandine. Des hommes sans cible ; Pompe le mousse ; Le massacre du printemps

10/2016

Sociologie

Bulletin du Centre d'Analyse du Discours n°4 (1980)

01/1980

Réussite personnelle

L'art de maîtriser votre mental. La méthode en 5 étapes pour développer votre plein potentiel et transformer votre quotidien

11/2022

Poésie

La Forge n°1

10/2023

Beaux arts

Au sud d'Eden. Des Américaines dans le Sud de la France (Années 1910-1940)

02/2006

Musique, danse

J'écris ce qui me chante

10/2011

Critique littéraire

La Nouvelle Revue Française Novembre 1951 : Hommage à André Gide

10/1990

Religion

Toulouse

01/1983

Religion

Jean chrysostome et augustin actes du colloque de chantilly (22-24 septembre 1974)

04/1997

Critique littéraire

Gotha Noir d'Europe 2016-2017

09/2016

Musicologie

Michel Imberty. La psychologie de la musique au-delà des sciences cognitives

04/2021

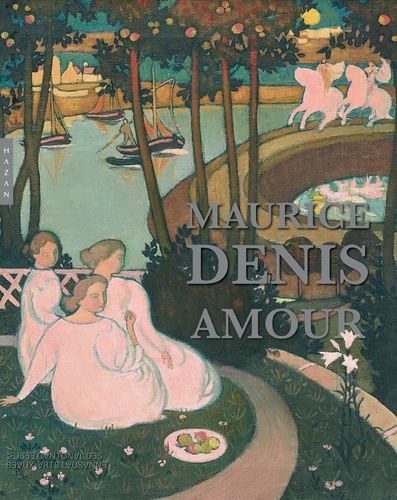

Art du XXe siècle

Maurice Denis. Amour, 1888-1914

02/2021

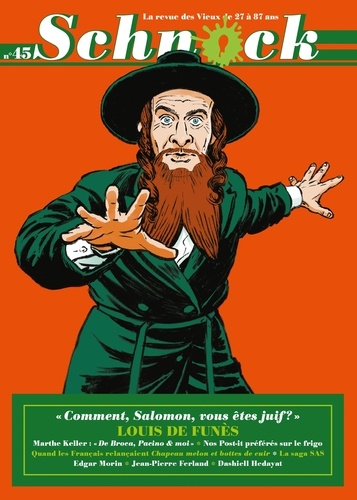

Revues

Schnock N° 45, hiver 2022

12/2022

Histoire de l'art

L'argent dans l'art

04/2023

Football

Le jeu à la nantaise - Livre

10/2022

Architecture

L'Architecture d'aujourd'hui AA n°453 : Construire local - Fev 2023

02/2023

Littérature française

Malentendus

01/2013

Thèmes photo

Pack en 2 volumes : Le voyage mexicain. 1965-1966 ; Jungle.1966

05/2023

Revues

Schnock N° 50, printemps 2024 : Johnny Hallyday. "Jamais je ne serai vieux"

03/2024

Enseignement professionel

Sciences physiques et chimiques 1re et Tle Bac Pro

04/2015

Verre, dinanderie, céramique

Céramiques architecturales

02/2022

Professions médico-sociales

AFGSU 2 en fiches mémo. 3e édition

09/2021