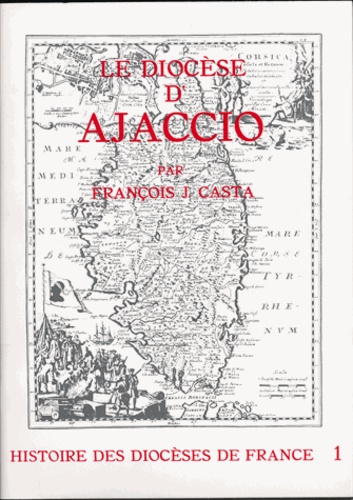

Le diocèse d'Ajaccio

Le territoire actuel du diocèse d'Ajaccio correspond à la totalité du département de la Corse, autrefois réparti entre les six diocèses d'Aleria, Mariana, Accia, Ajaccio, Sagone et Nebbio. La description de la Corse n'étant pas à faire ici, il suffit de noter que son insularité lui confère une originalité très particulière. Sur le plan géographique, il convient de signaler les graves difficultés du relief; les conséquences qui en résultaient pour l'établissement des communications intérieures ne furent pas sans incidences sur l'évangélisation permanente des populations. Naguère encore, le désenclavement n'était pas entièrement réalisé : on ne saurait oublier que, aux alentours de 1930, Mgr Rodié, qui fut le premier évêque en Corse à posséder une automobile, accomplissait encore une partie de ses visites pastorales à cheval. Ce diocèse donc, est essentiellement composé de communes rurales. Bien qu'ayant perdu en majeure partie le caractère sylvo-pastoral qui était le sien, le pays reste doté d'une personnalité d'origine rurale très accusée. Pour s'être déroulée, en presque totalité, dans les campagnes, son histoire religieuse en a été profondément marquée. Sur plus de quatre cents paroisses, dix seulement sont établies dans les villes de plus trente mille habitants, bien qu'à l'heure présente, plus de la moitié de la population soit concentrée dans les zones urbaines, spécialement Ajaccio et Bastia. Si dans un lointain passé on a pu constater un phénomène de reflux des populations vers l'intérieur montagneux, de nos jours, et bien qu'il ne soit pas absolument nouveau, nous assistons au mouvement inverse, plus accéléré peut-être, d'afflux vers les villes, et de là vers le Continent. Avec 868 417 hectares, ce département occupe en étendue le sixième rang au classement national, mais avec moins de trente habitants au kilomètre carré, il occupe le 61e rang pour la densité de population. Il est généralement admis aujourd'hui qu'une monographie diocésaine ou paroissiale est impossible à écrire, sans consacrer une part importante à la sociologie religieuse. Or, celle-ci perfectionne sans cesse ses méthodes d'investigation. C'est ainsi que dans une étude récente, le chanoine Boulard et Jean Rémy, l'ont enrichie d'une idée nouvelle, la « région culturelle ». Selon ces auteurs, « il y a un lien étroit entre le comportement religieux d'une population et le substrat géologique qui le porte ». Nous retenons l'idée qui, dans le cas de la Corse, nous a semblé fort intéressante. Tout au long de l'histoire religieuse de l'île, nous serons amené, au gré des événements, par notations successives et à l'aide d'une cartographie appropriée, à relever la coïncidence frappante d'une région religieuse avec la grande barrière orographique qui divise la Corse en deux. Cette cassure a, non seulement abouti au cours des siècles, à une division administrative, mais tracé la ligne de démarcation d'événements historiques déterminants. Sur le plan socio-politique, ce partage a surtout été mis en relief par la révolution communale de 1358 qui, fait très significatif, entraîna les dénominations de Terra del Comune et Terra dei Signori. La division administrative qui en a découlé plus tard, fut consacrée par des appellations trop souvent utilisées, pour ne pas être rappelées ici. La partie septentrionale était désignée par Banda-di-dentro ou Partedi-quà-dai-monti, ou en français, En-deçà-des-Monts. Banda-di-fori, ou Parte-di-là-dai-monti, ou encore Pumonte, désignaient la partie méridionale, le Delà-des-Monts. Les provinces du Deçà étaient : Capo-Corso, N ebbio, Balagna, Calvi, Aleria, plus les Seigneuries du Cap. Celles du Delà étaient Ajaccio, Vico, Sartène, plus les fiefs de Cinarca, Istria, Bozi et Ornano. L'antagonisme historique entre ces deux parties a été consacré, pour des raisons qui n'étaient pas seulement géographiques, par la Révolution française, lorsque, le 11 août 1793, la Convention créa les deux départements du Liamone et du Golo. Sur le plan religieux, on pourra également discerner les territoires du Delà qui auront appartenu aux diocèses de Sagone et d'Aleria. A travers les grands événements historiques qui, en des périodes précises, ont engendré la perturbation de l'évangélisation permanente, la persistance des attitudes religieuses, selon les régions, est frappante, car historiquement remarquable. Il n'est pas impossible que nous soyons ainsi amené à conclure que la clé des situations religieuses en Corse, est dans l'histoire elle-même. Leur explication alors résiderait beaucoup plus « ailleurs » que dans les variables externes; géographiques, économiques ou politiques. En bref, pour reprendre un mot de Teilhard de Chardin, c'est le passé qui nous révèle la construction de l'avenir. Pour l'Eglise de Corse, nous allons tenter d'en relever les jalons à travers le déroulement des événements, l'élaboration des institutions et le comportement des hommes.

03/1997