Bruno Solo, Bruno Solo

Extraits

Histoire internationale

La Nakba ne sera jamais légitime

07/2018

Histoire de France

Au coeur de la Révolution. Mes années de Russie 1917-1927

11/2015

Policier-Espionnage

Les aventures de Blake et Mortimer Tome 10 : L'affaire du collier. Version Journal Tintin

12/2022

Biodiversité, nature

John Muir. Le souffle de la nature sauvage

03/2021

Autres vignobles

Le renouveau de la vigne et du vin en Bretagne

10/2022

Vins, alcools, boissons

Le guide des vins de Bordeaux

08/2011

Droit de l'urbanisme

Actualités choisies en droit de l'urbanisme et de l'environnement. Tome 204

05/2021

Littérature française

Au pied du mur

05/2021

Jardinage

De la cour au jardin. Transformer son terrain en aménagement écologique et comestible

03/2024

Littérature française

La faim

02/2023

Football

Génération After Foot. La grande histoire de l'émission culte

05/2022

Beaux arts

Cent portraits pour un siècle. De la cour à la ville sous les règnes de Louis XV et Louis XVI

11/2019

Critique littéraire

Études proustiennes... Tome 4 : Proust et la critique anglo-saxonne

07/1997

Littérature étrangère

Séduit et abandonné

02/1990

Histoire de France

Marie-Antoinette racontée par ceux qui l'ont connue

11/2016

Sciences historiques

Le monde de l'Angle. Voix paysannes 1915-2020, avec 1 Clé USB

10/2020

Livres 3 ans et +

3 histoires de Noël

09/2019

Beaux arts

Le Geste et l'Expression

02/2006

Beaux arts

Le métier de peintre au Grand siècle

10/2004

Autisme

Bienvenue dans mon monde. Moi, Paul, autiste Asperger

09/2023

XIXe siècle

Premières plongées. Vingt milles nautiques sous la mer

06/2021

Desserts, pâtisseries

Les gâteaux de Noël

10/2021

Sciences historiques

Yssingeaux. Ses couvents, chapelles, confréries et dévotions dans le passé et le présent

10/1993

Policiers

Imagine le reste

06/2014

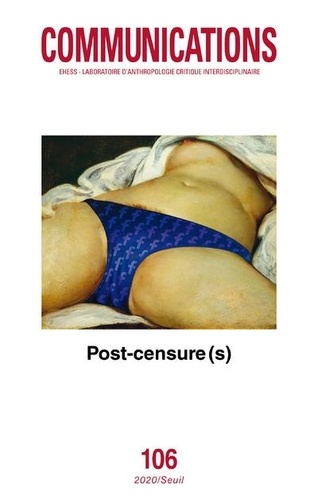

Sociologie

Communications N° 106 : Post-censure(s)

07/2020

Récits de voyage

Sibérie ma chérie

11/2012

Littérature française

L'oeIL DE CHAT. Tome 1

03/2023

Littérature française

L'oeIL DE CHAT. Tome 2

03/2023

Généralités

L'histoire de l'écriture. Une nouvelle ère

08/2022

Droit fiscal

15 ans de la fiducie : Bilan et perspectives de réforme

07/2023