Caroline Boujard, Emilie Fraeyman

Extraits

Livres 3 ans et +

Raiponce

Multi-Matières Général

Objectif BAC 2024 - 1re Tous les enseignements communs

07/2023

STMG (Sciences et technologies

STMG Toutes les matières Tle. Edition 2022

07/2021

ST2S (Sciences et technologies

Toutes les matières Tle ST2S. Edition 2022

07/2021

Science-fiction

Aux douze coups de minuit

03/2019

Critique littéraire

Revue de littérature comparée N° 355, 3/2015

12/2015

Vie de famille

La Mode. Revue des modes, galerie de moeurs, album des salons

12/2021

Sciences historiques

La violence, une histoire sociale. France, XVIe-XVIIIe siècles

02/2011

Littérature française

La Maison Tellier. une nouvelle de Maupassant

11/2022

Philosophie

Rousseau et la Révolution

02/2012

Religion

Penser avec le genre. Sociétés, corps, christianisme

04/2016

Histoire de France

Histoire du consulat et de l'Empire. Volume 3, La crise de l'Empire (1810-1811) ; L'Empire de Napoléon ; La Nation sous l'Empereur ; La catastrophe de Russie

10/2003

Histoire de France

Histoire du Consulat et de l'Empire. Volume 1

10/2003

Thèmes picturaux

Couleurs de Loire

04/2022

Notions

Communauté ou société. . Tönnies versus Hobbes

03/2023

Romans historiques

Les eaux de la colère

05/2021

Littérature française

La Critique du darwinisme social

01/2023

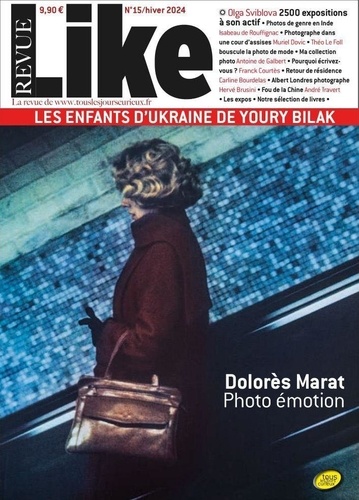

Histoire de la photographie

Like N° 15, hiver 2024 : Dolores Marat

02/2024

Français 5e

Cahier de français 5e ColléGram'. Edition 2024

04/2024

Français 6e

Cahier de français 6e ColléGram'. Edition 2024

04/2024

Ethnologie

Travail et apprentissage en Afrique de l'Ouest. Sénégal, Côte d'Ivoire, Togo

10/2013

Critique littéraire

La Nouvelle Revue Française Novembre 1951 : Hommage à André Gide

10/1990

XIXe siècle

De colère et d'ennui

04/2024

Religion

Le diocèse d'Ajaccio

03/1997

Religion

Ajaccio

01/1974

Petits classiques parascolaire

Le roman de Renart

Lettres classiques

Le roman de Renart

07/2019

Sciences historiques

La Fortune des Rougon - Annoté

03/2020

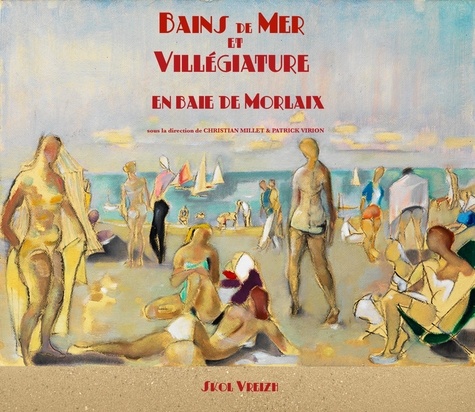

Thèmes photo

Bains de mer et villégiature en baie de Morlaix

11/2022

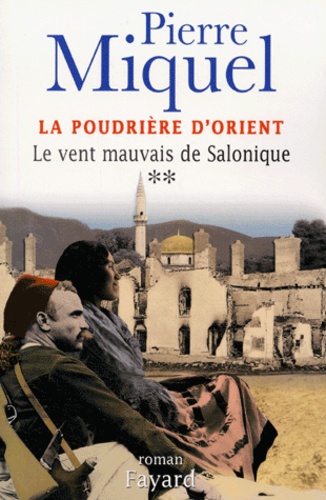

Romans historiques

La poudrière d'Orient Tome 2 : Le vent mauvais de Salonique

04/2004