Mondadori réorganisation structure

Extraits

Pédagogie

Etre enseignant aujourd'hui. Les paradoxes de l'enseignement français

07/2011

Histoire internationale

Le grand livre des Lawson. Les archives d'une famille africaine d'Aného (Togo) Volume 1 (1841-1877)

07/2018

Bibles

La Sainte bible esprit et vie. Edition nuit

11/2021

Entreprise en difficulté, proc

Droit et pratique des procédures collectives. Edition 2023-2024

12/2022

Sciences politiques

La Belgique et la France. Amitiés et rivalités

08/2010

Religion

Dictionnaire du Vatican et du Saint-Siège

10/2013

Critique littéraire

GRAMMAIRE DE L'INTONATION. L'exemple du français

12/1998

Droit informatique

S'y retrouver au sein du droit de la protection des données. Boussole pour DPO et autres usagers de la donnée

10/2022

Archéologie

Revue archéologique de Narbonnaise Supplément 51 : Entremont. Une agglomération de Provence au IIe siècle avant notre ère (Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône)

12/2021

Littérature portugaise

Un jour j'irai à Sagres

05/2022

Pédagogie

Mon planner de professeur des écoles. Edition 2023-2024

05/2023

Sciences politiques

Le déluge 1916-1931. Un nouvel ordre mondial

10/2015

Littérature française

L'Hydre

10/2014

Critique littéraire

La Guerre de Mon Père

12/2015

Littérature sud-américaine

La Secrète

02/2016

Rêves

Le guide pour se connecter à ses rêves

09/2023

BD tout public

La passion des Anabaptistes Tome 2 : Thomas Müntzer

10/2014

Policiers

Tokyo ville occupée

09/2010

Musique, danse

Mikis Théodorakis par lui-même

04/2011

Ethnologie

Les Beti du Gabon et d'ailleurs.. Tome 2, Croyances, us et coutumes

08/2002

Sociologie

Tchernychevski et l'âge du réalisme. Essai de sémiotique des comportements

06/2017

Architecture

Le bois dont on fait les villes

02/2022

Autres

Philosophie N° 162, juin 2024

06/2024

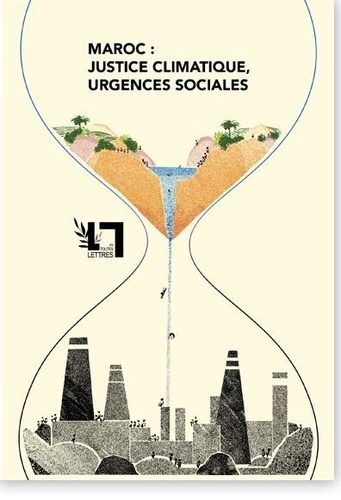

discriminations, exclusion, ra

Maroc : justice climatique, urgences sociales

09/2021

Code et compilateur

Clean Code Box. Opération nettoyage. Pack en 2 volumes : Coder proprement ; Architecture logicielle propre, Guide pratique pour la conception de logiciel

10/2021

Montagne

L'Alpe N° 88 : Refuges. De l'abri de fortune au tourisme d'altitude

03/2020

Etoiles, galaxie, univers

La belle histoire des merveilles de l’Univers

10/2022

Histoire des idées politiques

La cuisine sous clé. Recettes de cuisine d'un prisonnier politique basque et... autres considérations

02/2024

Informatique

Solidworks. Conception détaillée de pièces et d'assemblages 3D, Edition 2019

05/2019

Manuels d'économie

Economie générale. 8e édition

11/2021