Steven Heller, Gail Anderson

Extraits

Science-fiction

Trains de cauchemar. Anthologie d'épouvante et d'insolite ferroviaires

Avec les premiers accidents et les premières catastrophes, cette inquiétude se changea en appréhension et en peur. Aux déraillements, collisions, écrasements s'ajoutèrent bientôt les vols, assassinats, viols et autres agressions commis dans l'univers clos des wagons. Les faits divers sanglants se multiplièrent à la "une" des journaux et hantèrent l'imagination des voyageurs, donnant naissance à une angoisse particulière, propre au chemin de fer.

Cette matière ne pouvait manquer d'inspirer les auteurs : Guy de Maupassant, Marcel Schwob, Jean Lorrain, Maurice Level et Paul Hervieu sont ainsi au sommaire de cette anthologie de 26 textes, aux côtés de ces "petits maîtres" injustement oubliés de la littérature fantastique que sont notamment Rémy Saint-Maurice, Michel Jules Verne ou Alfred de Sauvenière. Des témoignages authentiques des premières catastrophes de l'histoire ferroviaire viennent compléter ce volume.

Une anthologie à lire la nuit... En train, de préférence ! Table des matières : "Introduction" , Philippe Gontier, p. 9. Trains de terreur et de mort Le Train 17 (extrait), Jules Claretie, p. 33. "Le Tunnel" , Maurice Rollinat, p. 55. "Notes d'un voyageur" (extrait), Guy de Maupassant, p. 57. "La Peur" (extrait), Guy de Maupassant, p. 59. "Le Chemin de fer à crans" , Paul Hervieu, p. 63. La Bête humaine (extraits), Emile Zola, p.

79. "La Main gantée" , Jean Lorrain, p. 107. "L'Un d'eux" , Jean Lorrain, p. 116. "L'Express 13" , Rémy Saint-Maurice, p. 123. "Un drame dans la nuit" , Paul-Hubert, p. 135. "Un train emballé" , Georges Rouvray, p. 147. "Le Rapide de 10 h. 50" , Maurice Level, p. 155. "Un arrêt dans la nuit" , Pierre Vernon, p. 163. "Le Rapide de 7 h. 20" , Pierre Vernou, p. 169. "Le Crime de la rue Pergolèse" , Maurice Level, p.

178. Trains de l'au-delà "L'Inexpliqué" , Alfred de Sauvenière, p. 189. "Le Train 081" , Marcel Schwob, p. 199. "L'Homme voilé" , Marcel Schwob, p. 205. "Le Rail sanglant" , Maurice Renard, p. 213. Trains de l'avenir "Un express de l'avenir" , Michel Jules Verne, p. 223. "L'"Express-Times"" , Louis Mullem, p. 231. "Le Tunnel de Gibraltar" , Jean Jaubert, p. 239. Documents "Catastrophe du chemin de fer de Versailles (rive gauche)" , Hippolyte de Chavannes de La Giraudière, p.

263. "Dangers que courent les voyageurs en chemin de fer" , Anonyme, p. 273. "Les Agressions en cours de route" , Pierre Giffard, p. 285. "Le premier passager mort sur les rails" , Philippe Gindre, p. 297.

01/2012

Religion

Histoire de l'Ordre du Temple - Les Chevaliers Blancs Templiers de 1099 à 1291

03/2017

Musique, danse

Revue de musicologie Tome 104 N° 1-2 (2018)

11/2018

Français CE1

Français CE1 Cahier d'écriture Calimots. Edition 2023

07/2023

Actualité et médias

Internet rend-il bête ? Réapprendre à lire et à penser dans un monde fragmenté

10/2011

Histoire de l'art

Sous le regard de Méduse. De la Grèce Antique aux arts numériques

05/2023

Sciences de la terre et de la

Arctica. Volume 3, Nunavut, Nunavik (Arctique central canadien et nord-québécois) Le peuple inuit prend en main son destin

07/2020

Histoire ancienne

Les Phéniciens. "L'antique royaume de la pourpre"

11/1996

Pédagogie

Mon planner de professeur des écoles. Edition 2023-2024

05/2023

Moyen Age

Les reines maudites Tome 3 : Jeanne Seymour. La reine bien-aimée

06/2024

Littérature française

L'orgie

09/2014

Littérature française

La Maison Tellier. une nouvelle de Maupassant

11/2022

Poésie

La langue du garçon

09/2023

Philosophie

Correspondance. Tome 3, Janvier 1875-décembre 1879

10/2008

Développement durable-Ecologie

Le cargo de la honte. L'effroyable odyssée du Probo Koala

05/2010

Poésie

Les centaures & autres poèmes

03/2024

Littérature étrangère

Rouge Paris

10/2014

Spécialités médicales

Politiques sociales

01/1994

Littérature Espagnole

Melvill

01/2023

Critique littéraire

La Nouvelle Revue Française Novembre 1951 : Hommage à André Gide

10/1990

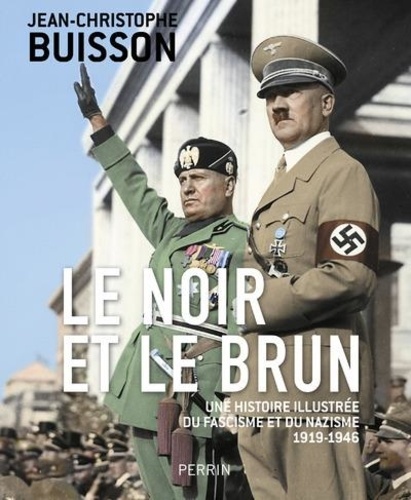

Généralités

Le noir et le brun

09/2022

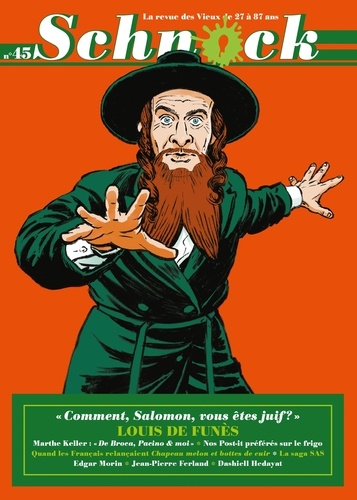

Revues

Schnock N° 45, hiver 2022

12/2022

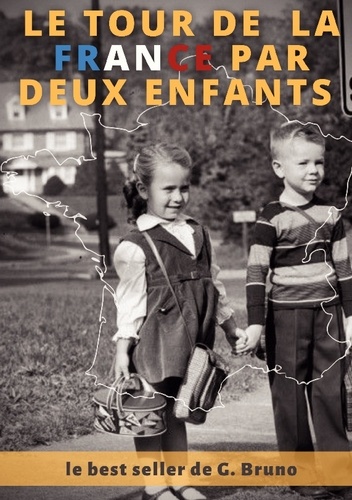

Maternelle

Le tour de la france par deux enfants. Livre de lecture courante pour

04/2023

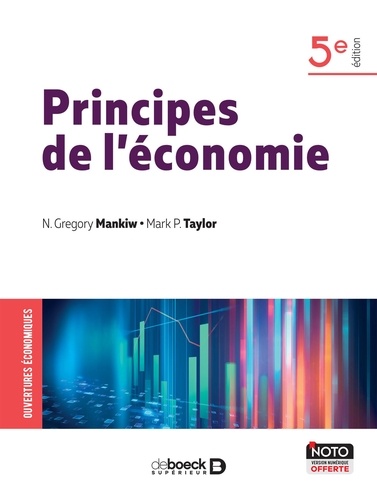

Economie

Principes de l'économie. 5e édition

01/2019

Littérature française

Vieilles oui, angéliques non!

05/2023

Moyen Age

Les chroniques de Camulod Tome 3 : Le fils de l'aigle

08/2021

Islam

Rumi et Shams. La voie spirituelle de l'Amour

10/2021

Revues

L'année Céline 2021

06/2022

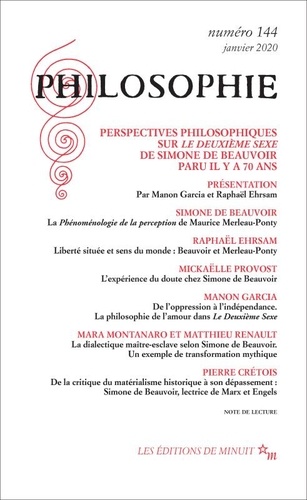

Philosophie

Philosophie N° 144, janvier 2020 : Perspectives philosophiques sur Le Deuxième sexe de Simone de Beauvoir paru il y a 70 ans

01/2020

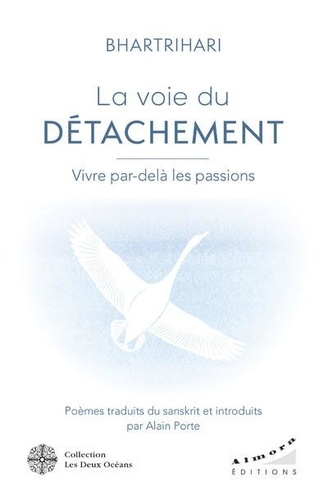

Poésie

La Voie du Détachement. Cent versets pour vivre par-delà les passions

04/2022