Arreter

Extraits

Réussite personnelle

J'aime qui je suis

08/2023

Récits de voyage

Voyage en Suisse

09/2005

Religion

Et la vie sera amour. Destin et lettres du père Dimitri Klepinine

10/2005

ouvrages généraux

TF 677 - Journal de prison. Suivi de Ombres en centrale, roman inachevé et inédit

06/2022

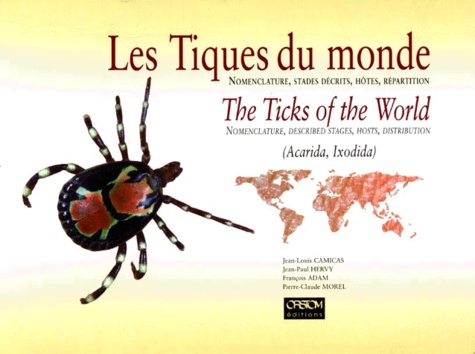

Sciences de la terre et de la

LES TIQUES DU MONDE. Nomenclature, stades décrits, hôtes, répartition : THE TICKS OF THE WORLD. Nomenclature, described stages, hosts, distribution

06/1998

Policiers

La part du diable

06/2019

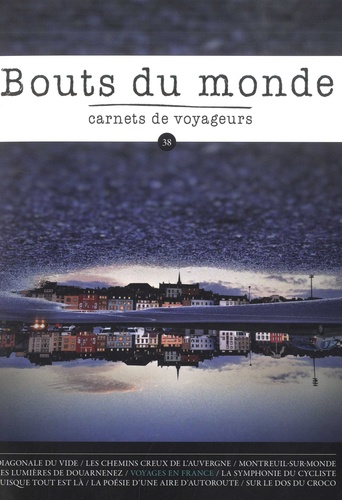

Récits de voyage

Bouts du monde N° 38, printemps 2019

04/2019

Littérature française

Joie

02/2017

Economie

La justice et la répartition fiscale dans l'économie politique de John Rawls

11/2017

Romans historiques

Le livre des noms oubliés

07/2023

Littérature érotique et sentim

La Saga des Wingleton - Tome 1. James

10/2019

Poésie

Carnets de voyages. (Album) Tome 7, 2008-2011

11/2012

Littérature française

Pièges

09/2016

Hindouisme

Parole et silence. Un patrimoine de l'Inde hindoue

10/2022

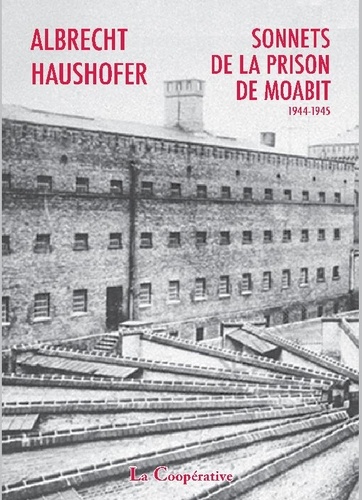

Poésie

Sonnets de la prison de Moabit. Edition bilingue français-allemand

01/2019

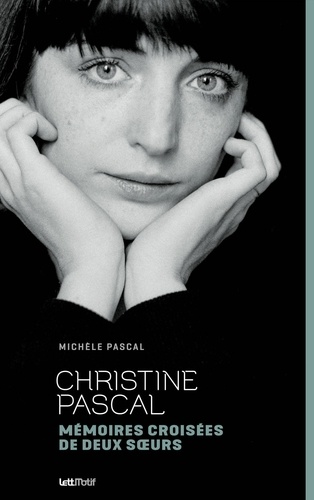

Cinéastes, réalisateurs

Christine Pascal. Mémoires croisées de deux soeurs

05/2021

Romans historiques

Regarder

02/2019

Critique littéraire

La Guerre de Mon Père

12/2015

Critique littéraire

Correspondance 1925-1944. "Nos relations sont étranges"

12/2017

Poésie anthologies

Poèmes de minuit, inédits 1936-1940

02/2023

Saint François d'Assise

Corpus franciscanum. François d'Assise, corps et textes

12/2021

Policiers

Tokyo ville occupée

09/2010

Histoire de France

Le Siècle des Platter. Tome 1, Le mendiant et le professeur (1499-1628)

05/2000

Littérature étrangère

Le Tabac Tresniek

10/2014

Psychologie, psychanalyse

Sciences Humaines N°302, avril 2018 : Qu'est-ce qu'une belle vie ?

03/2018

Histoire internationale

Le Golgotha arménien. De Berlin à Deir es-Zor : Mémoires en deux tomes

07/2018

Royaume-Uni

Henri VIII. La démesure au pouvoir

09/2022

Animaux, nature

D'un continent à l'autre. Portraits animaliers, Edition bilingue français-anglais

09/2013

Théâtre

La Tour de Nesle. Une pièce de théâtre d'Alexandre Dumas

02/2023

Archéologie

Des couvents fragiles. Pour une archéologie des établissements mendiants (France méridionale, Corse, Ligurie, Piémont)

10/2023