tempête destruction bâtiments

Extraits

Science-fiction

Densité zéro

Dans cet ouvrage de science-fiction arrive ce qu’ont prévus les collapsologues au début des années 2000 , l’effondrement de notre civilisation. Guerres pour un rien ou presque entre les individus auxquelles s’ajoutent les conséquences désastreuses du dérèglement climatique, des centaines de millions de morts sous les tempêtes apocalyptiques des cyclones et des tsunamis, sous la chaleur étouffante des pôles qui ont fondu, ou noyés sous les océans qui ont envahi les rivages, et pour finir, ceux qui n’ont plus de quoi se nourrir et perdent leur âme en s’entassant sur les trottoirs ou flottent à la surface des fleuves dont beaucoup ne parviennent plus à se jeter dans la mer. Et enfin les conséquences de l’industrie numérique tellement envahissante dans les cerveaux humains que l’humanité n’a pu que sombrer dans le plus total et définitif abrutissement, tellement instrumentalisée qu’elle devient incapable de comprendre ce qui lui arrive.

Comment y échapper. Pour l’auteur, la seule solution est de pouvoir s’évaporer. S’évaporer, c’est voyager légèrement dans tous les possibles, entre les mots d’un vocabulaire inventé dans l’esprit d’une nouvelle mythologie, celle des anges et des dieux de l’informatique telle qu’elle était à ses débuts. Emesdos (MS-DOS), déesse tyrannique des systèmes d’exploitation, fille de Noum Eric, le dieu suprême de la dématérialisation créateur de la planète Zoc où vivent les zoctêtes, Antislache, déesse de l’arborescence des mondes… sans oublier Jean-Christophe Azerty, dieu extravaguant créateur du clavier quantique.

Tour à tour passant du tragique à la comédie, du réel au fantastique, ce récit est celui d’un homme en quête d’une vérité qu’il n’est pas possible de trouver en restant prisonnier d’un système organique trop pesant. Il faut s’en libérer. Se libérer de toutes les contraintes liées à la trop grande densité des corps, sources des plus grands plaisirs mais aussi des plus grandes souffrances.

Il y a aussi dans ce livre l’espoir de retrouver un frère disparu, tellement vénéré qu’il n’est pas possible qu’il n’existe pas quelque part entre les étoiles d’une galaxie lointaine, caché dans l’ombre que fait une trop belle sirène exposée à la lumière d’un soleil formidable.

Site de l’auteur : www.hennezel.net

03/2022

Histoire de France

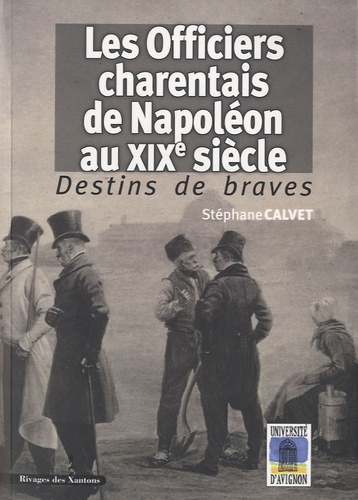

Destins de braves. Les officiers charentais de Napoléon au XIXe siècle

04/2010

Science-fiction

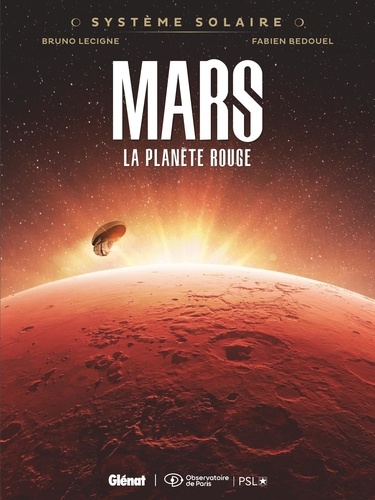

Système solaire Tome 1 : Mars. La planète rouge

03/2024

Faits de société

Ils travaillent au noir

04/2013

Grandes réalisations

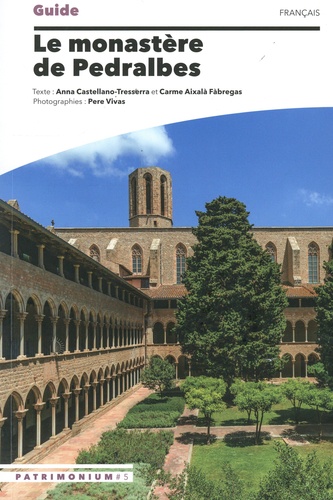

Guide du monastère de Santa Maria de Pedralbes

03/2023

Grandes réalisations

Vincennes, ressusciter le château des rois de France

02/2022

Philosophie

Le respect du vivant sous toutes ses formes

07/2018

Histoire internationale

Le roman d'Alexandre à Tombouctou. Histoire du Bicornu

11/2012

Critique littéraire

Bibliothèque historique. Tome 11 Livre XVI, Edition bilingue français-grec ancien

02/2016

Cartographie

Cartographie radicale. Explorations

10/2021

Théâtre

Max et Balthazar ; Des Chaussures pour une fugue ; Souffler n'est pas jouer ; Le trou ; Ma soeur inexplicable

11/2009

Histoire de France

Port-Royal

10/2012

Philosophie

Vénus et Prométhée. Essai sur la relation entre l’humain et la biosphère

02/2019

Histoire internationale

Bomb N : ressources, mysteries and opportunities of the Congo basin. Advocacy of Denis Sassou N'Guesso for the protection of the planet

08/2018

Histoire de l'Eglise

L'origine du christianisme. Une étude historique

01/2024

Histoire de France

A la barre de l'Indochine. Histoire de mon Gouvernement Général (1940-1945)

03/2013

Poésie

Pour parler. 115 sonnets avec des dessins

03/2019

Bâtiment

NF DTU 59.3 Peinture de sols. Edition de mars 2023

05/2023

Monographies

Les Gérard Cochet de La Piscine

03/2022

Récits de voyage

Le Festin N° 125 : Le génie du lieu

03/2023

Littérature française

Juste une étincelle d'espoir

03/2023

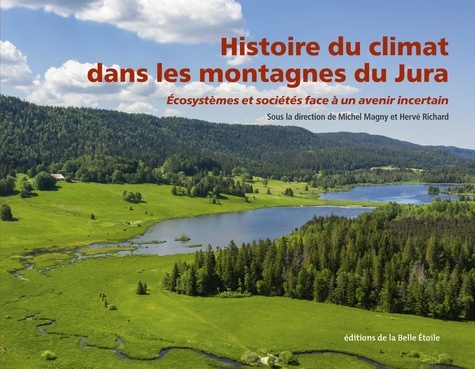

Météorologie

Histoire du climat dans les montagnes du Jura. Ecosystèmes et sociétés face à un avenir incertain

09/2023

Essais généraux

A l'aube de la 6e extinction. Comment habiter la terre

03/2022

Actualité politique France

La nuit tombe deux fois

02/2022

Art du XXe siècle

Robert Lotiron. La poésie du quotidien

08/2022

Archéologie

Fantastique île de Pâques. Des yeux regardent les étoiles…

03/2023

Fantasy

La Saga des sans-destin Tome 1 : Un destin encré dans le sang

06/2024

Sociologie

Destins de garçons en marge du symbolique. Jean le Sot et ses avatars

11/2010

Beaux arts

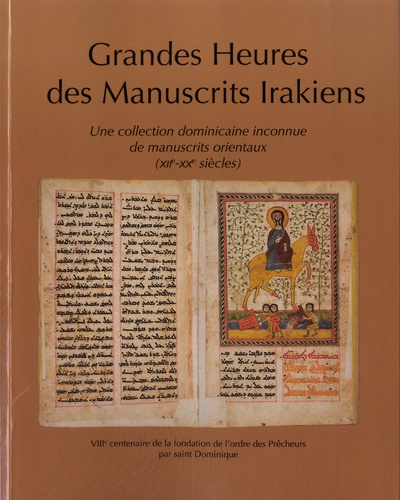

Grandes heures des manuscrits irakiens. Une collection dominicaine inconnue de manuscrits orientaux (XIIe-XXe siècles)

05/2015

Littérature française

Mémorial

02/2019