Singulier pluriel

Extraits

Histoire de France

Histoire de l'Indochine. La Perle de l'Empire 1624-1954

10/2015

Histoire de la médecine

Petite histoire de la médecine. Des croyances à la preuve

11/2022

Beaux arts

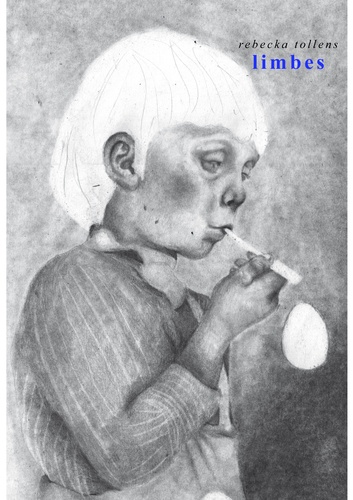

Limbes

04/2018

Décoration

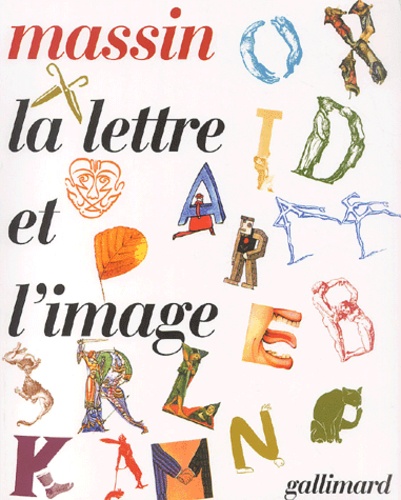

La lettre et l'image. La figuration dans l'alphabet latin du VIIIe siècle à nos jours

10/2003

Thérapies diverses

Vivre avec une douleur chronique. Un accompagnement fondé sur l'approche centrée sur la personne

03/2023

Littérature serbo-croate et sl

La chronique de Belgrade

03/2023

XVIIIe siècle

De la main d'une femme. Charlotte Corday, une femme en quête de liberté

05/2023

Poésie

L'encre serait de l'ombre. Notes, proses et poèmes choisis par l'auteur (1946-2008)

11/2011

Travail social

Dialogues en humanité. De la créativité citoyenne pour prendre soin de chaque humain

06/2023

Récits de voyage

Twenty twenty. Petites traversées franco-britanniques

02/2024

Romans, témoignages & Co

Devenir. Edition à destination de la nouvelle génération

08/2021

Critique Poésie

Baudelaire, la modernité mélancolique

10/2021

Littérature étrangère

Fiançailles

09/2013

Littérature française

Joli coup

07/2009

Critique littéraire

Dictionnaire de Stendhal

01/2003

Littérature française

Le Bestiaire

06/2023

Beaux arts

Découper le temps en son lieu. Parcours expérimental, Edition bilingue français-anglais

09/2019

Littérature française

Le chiffre des soeurs

01/2012

Romans historiques

Dernier convoi pour Buchenwald

05/2013

Actualité politique internatio

Politique et ethique dans un monde en mutation

09/2023

Littérature française

Vivre vite

01/2015

Religion

Dictionnaire du Vatican et du Saint-Siège

10/2013

Poésie

Comme vous

08/2014

Psychologie, psychanalyse

L'AME ET LE SOI. Renaissance et individuation

05/1990

Droit

Le renouvellement des sources du droit. Illustrations en droit de la communication par internet

09/2018

Sciences politiques

Violence politique au Pérou 1980-2000, Sentier lumineux contre l'Etat et la société. Essai d'anthropologie politique de la violence

04/2016

Critique

François Beaune. Pour une littérature brute

03/2023

Musicologie

Playlist. Musique et sexualité

09/2022

Notions

Des indésirables. Quatre manières de traiter un embarras

04/2023

Beaux arts

Pop art in Belgium ! Un coup de foudre, Edition bilingue français-néerlandais

11/2015