Nogent

Extraits

Critique littéraire

La lettre trace du voyage à l'époque moderne et contemporaine

05/2019

Littérature française

La nuit du crocodile

01/2005

Couple, famille

Dehors les enfants ! Réapprendre aux enfants à jouer dehors et à oublier les tablettes

05/2018

Histoire ancienne

Témoigner et convaincre. Le dispositif de vérité dans les discours judiciaires de l'Athènes classique

09/2019

Psychologie, psychanalyse

Le complexe fraternel

04/2008

Psychologie, psychanalyse

La Subjectivation

05/2006

Littérature française

Tiphaine ou le silence du moi

10/2013

Littérature française

L'évanouie

10/1985

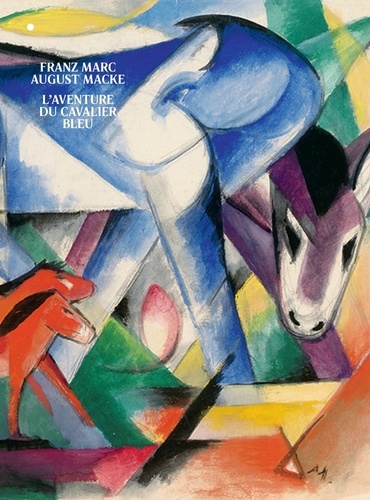

Beaux arts

Franz Marc August Macke. L'aventure du cavalier bleu

03/2019

Pédagogie

etre@eleve.com. Envisager une transmission durable

02/2009

Littérature française

Quand Dieu boxait en amateur

08/2018

Littérature française

Orient-Express Tome 2

06/1984

Théâtre

Sous la ceinture

01/2013

Ethnologie

LA GUERRE DES REVES. Exercices d'ethno-fiction

04/1997

Critique littéraire

Les muses classiques. Essai de bibliographie rhétorique et poétique, 1610-1716

12/1996

Littérature française

Les hommes de lettres et autres romans

09/2022

Romans graphiques

Moi, menteur

03/2021

Poésie

L'espoir musicien. 1e édition

05/2021

Autres troubles du comportemen

Symptôme et subjectivité

01/2022

Romans policiers

Lanthane

03/2024

Divers

Baguenaudes

Après Guerre, récit très personnel ayant attrait à la mort et à l'amitié, Marion Jdanoff poursuit son travail de prospection personnelle. Cette fois, on reste sur le terrain relationnel mais personne ne va mourir. La question est plutôt "comment être proches ? " Baguenaudes est une tentative pour se sortir des fréquentes embûches qui ponctuent les relations intimes et la proximité des corps. Marion Jdanoff l'a avant tout fait pour elle, parce que son rapport aux interactions physiques lui semble compliqué. Il lui a paru soudain évident que le dessin et le récit en image serait le moyen idéal pour explorer ce terrain accidenté. Elle s'en sert comme de formidables outils d'invention, de matérialisations d'imaginaires, d'émotions. L'exercice est doublement passionnant : quelles images fabriquer et comment les fabriquer. Baguenaudes est une boîte à outils un peu bordélique qu'elle peut ouvrir pour raconter son rapport aux corps. Le sien, celui des autres. Un mode d'emploi et une boîte de jeux. Son profil Tinder en quelque sorte. Pourquoi publier une recherche aussi personnelle ? Bonne question. Parce qu'elle n'est pas un cas isolé. Nous sommes pris. e. s dans des maillages complexes de rapport de pouvoirs qui se logent jusqu'au fond de nos corps. Il n'est pas si étonnant que nous rencontrions des difficultés aux mêmes endroits. Comment inventer un truc à soi ? Comment et de quoi parler ? Se proposer des imaginaires, les construire, seul. e, à 2, à 3, à 18. Savoir les partager et les ajuster. Bref, d'abord baguenauder, l'alpinisme hyper technique viendra après . Et seulement si on en a envie. L'idée ici est de bricoler une série d'outils et les espérer ré-appropriables. D'où le pari de sortir Baguenaudes du tiroir.

11/2023

Première guerre mondiale

Le front caucasien. Enjeux d'empires et nations, 1914-1922

04/2024

Sciences politiques

Pouvoir politique et autorité militaire. La réforme de la "nouvelle gouvernance" du ministère de la Défense

08/2022

Philosophie

Écran total

09/1997

Ethnologie

L'invention religieuse en Afrique. Histoire et religion en Afrique noire

09/1993

Sciences historiques

Les femmes de la royal Air Force. Engagées vers la victoire 1918-1945

02/2012

Beaux arts

Les couleurs de l'Occident. De la préhistoire au XXIe siècle

11/2019

Philosophie

La démocratie radicale. Lire John Dewey

01/2016

Psychologie, psychanalyse

La double inscription. Anthropologie et psychanalyse : réflexions

01/2004

Poésie

Vers de Vie

10/2016