Chronique vénitienne

Extraits

Littérature francophone

Un fils de boucher à petites lunettes

06/2024

Critique littéraire

Epistolaire, Revue de l'Aire N° 45/2019 : André Gide dans ses lettres

11/2019

Littérature étrangère

La maison des souvenirs et de l'oubli

04/2017

Littérature française

Je hais les dimanches

03/2015

Questions du quotidien

Régénération. Votre programme santé : antivieillissement, prévention, guérison

09/2021

Théâtre

Macbeth. Une pièce de théâtre de William Shakespeare

02/2023

Littérature française

Les murs de Fresnes

10/2021

Revues

Europe N° 1109-1110, septembre-octobre 2021 : Alexandre Vialatte

08/2021

Spécialités médicales

Le chant sacré Une histoire du sang contaminé. Tome 1, 1955-1983

09/2008

Histoire de France

La cathédrale

10/1989

Critique littéraire

La Nouvelle Revue Française N° 201 sept 1969

09/1969

Revues

L'atelier du roman N° 111 : Adalbert Stifter. Avant que la nature disparaisse

12/2022

Ethique

Revue d'éthique et de théologie morale Hors-série, Août 2022

09/2022

Civilisations pré-colombiennes

L'agonie du Dieu-Soleil

04/2021

Médecine chinoise, acupunture

Acupunture et violences sexuelles

10/2022

Sciences historiques

Histoire de la cavalerie des origines à nos jours

12/2010

Sciences historiques

Combats pour l'enfance. Itinéraire d'un faiseur d'opinion, Alexis Danan (1890-1979)

06/2014

Criminalité

Mémoires d'un poète-assassin

12/2022

Religion

La théologie de Saint Paul. 2 volumes

01/1961

Réussite personnelle

J'aime qui je suis

08/2023

Histoire de France

Jadis, d'une guerre à l'autre (1914-1936). Tome 1, 1914-1934

08/2019

Revues

L'année Céline 2021

06/2022

Pléiades

Romans et nouvelles (1959-1977)

10/2017

Humour

Ma vie est mieux que la vôtre

11/2019

Littérature française

Ces moments de bonheur, ces midis d'incendie

08/2016

Littérature française

Essais

04/2022

Théâtre

La télécommande

04/2018

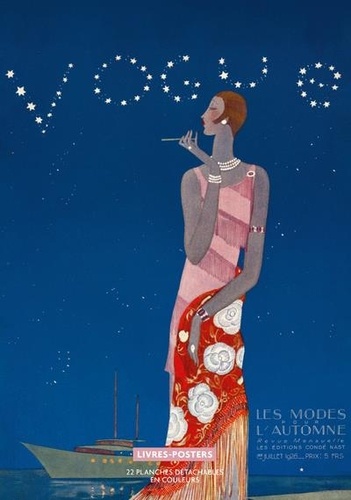

Histoire de la mode

Vogue. L'âge d'or des couvertures illustrées 1920-1939, 22 planches détachables en couleurs

04/2021

Revues de droit

Revue Droit & Littérature N° 5/2021 : Du droit à la littérature

05/2021

Littérature asiatique

Une journée dans la vie du romancier Gubo

05/2024