Dominique Gaulme

Extraits

Religion

Les chrétiens dans al-Andalus. De la soumission à l'anéantissement

02/2019

Tourisme France

Haute-Loire Chemins d'écrivains

11/2010

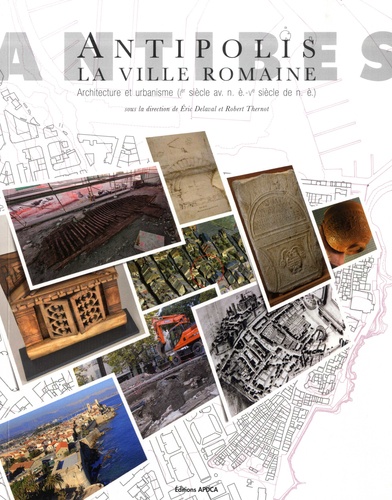

Histoire ancienne

Antipolis, la ville romaine. Architecture et urbanisme (Ier siècle av. n. è. - Ve siècle de n. è.)

01/2019

Archéologie

La villa gallo-romaine de Grigy à Metz

05/2021

Histoire de la BD

Uderzo. Comme une potion magique

05/2021

Religion

PREDICTIONS DE SOEUR YVONNE-AIMEE DE MALESTROIT. Une vérification exceptionnelle dans l'histoire de ce charisme

10/1995

Histoire de France

Les compagnons de l'ombre. Les services spéciaux français face à l'histoire, 1940-1945

01/2021

Sciences politiques

Le protocole de l'Elysée. Confidences d'un ancien ministre sénégalais du pétrole

09/2020

Russie

Alexandra Kollontaï. La Walkyrie de la Révolution

11/2021

Sociologie

Défense des sciences humaines. Vers une désokalisation ?

04/2022

Histoire de France

L'extrême droite dans la Résistance. Tome 1

11/2010

Régionalisme

Serrières (en Ardèche) au XXe siècle

12/2011

Sports

Air France (1933-1944). Un turbulent décollage

07/2011

Critique littéraire

D'un siècle l'autre, André Malraux. Actes du colloque de Cerisy-la-Salle

11/2002

Quatrième République

Histoire du SAC. Les gaullistes de choc (1958-1996)

04/2021

Histoire de France

Vichy face à l'occupation allemande et à la guerre "anglaise". 1939-1945 : mon devoir de mémoire Volume 2

09/2015

Sciences politiques

Dans les coulisses du monde. Du Rwanda à la guerre d'Irak, un grand négociateur révèle le dessous des cartes

03/2013

XIXe siècle

De colère et d'ennui

04/2024

Multi-Matières

L'intégrale du Bac Tle générale Maths - Physique-Chimie - Philo - Grand Oral. Sujets & corrigés, Edition 2022

08/2021

Régionalisme

L'enseigne à Lyon. Son histoire, sa philosophie, ses particularités, les boutiques, les maisons, la rue, la réclame commerciale

11/1999

Histoire de France

Monsieur Barre

07/2019

Sciences de la terre et de la

Arctica. Volume 3, Nunavut, Nunavik (Arctique central canadien et nord-québécois) Le peuple inuit prend en main son destin

07/2020

Histoire de France

Journal 1936-1940. "Hitler sait attendre. Et nous ?"

11/2015

Actualité politique France

Fenêtre de tir

10/2021

Montagne

Petit Futé Vacances à la montagne en France. Eté/Hiver, Edition 2022-2023

07/2022

Archéologie

Revue archéologique N° 2/2023 : Varia

11/2023

Régionalisme

Guide à Vienne. Histoire, biographie, musée

07/2015

Droit

Mélanges en l'honneur du professeur Nicole Dockès

11/2014

Histoire de France

La haine et le pardon. Le déporté

03/2015

Sciences politiques

Europe, l'atout à défendre

12/2018