Philipus Education

Extraits

Critique littéraire

Des femmes écrivent l'Afrique. L'Afrique de l'Est

12/2010

Histoire de France

Mémoire d'un juste

10/2011

Droit

Les enjeux de la transmission entre générations. Du don pesant au dû vindicatif

07/2005

Pléiades

Romanciers libertins du XVIIIe siècle. Tome 2

11/2005

Développement personnel

Etre soi et ne plus se faire tondre la laine sur le dos

05/2017

Droit

Parlez, écrivez, agissez. Articles et discours 1950-1999

09/2002

Sociologie

Anatomie sociale de la France. Ce que les big data disent de nous

03/2016

Histoire de France

Les Elites de la République (1880-1900)

09/1987

Histoire de France

Paris est une guerre 1940-1945. Un recueil de reportages

05/2020

Psychologie, psychanalyse

LA PART DU PERE. Edition 1998 revue et augmentée

04/1998

Sociologie

Libres, insoumises et audacieuses !

02/2015

Critique littéraire

La Bible imprimée dans l'Europe moderne

12/1999

Couple, famille

La morale retrouvée

06/1998

Esotérisme

Revue Spirite (Année 1868). le spiritisme devant l'histoire, les convulsionnaires de la rue Le Pelelier, instructions des Esprit

10/2017

Littérature française

Akoun. Récit du Fokwé

03/1980

Sciences historiques

De Fénelon à la Révolution. Le clergé paroissial de l'archevêché de Cambrai

01/1991

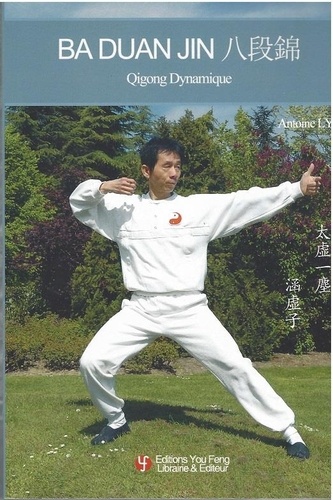

Développement personnel

Ba duan jin : qigong dynamique

10/2019

Pléiades

Romanciers libertins du XVIIIème siècle

11/2000

Théâtre

Les Noces du pape / Sauvés

06/2013

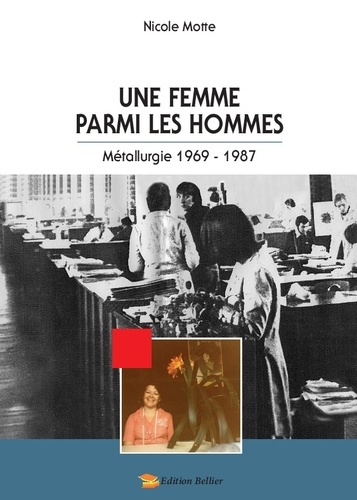

Littérature française

Une femme parmi les hommes. Métallurgie 1969-1987

03/2019

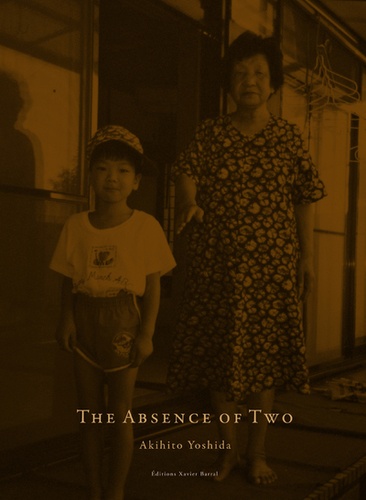

Photographie

Une double absence. Edition bilingue français-anglais

04/2019

Droit

Les 12 commandements d'une senior entrepreneuse

02/2019

Pédagogie

Le choix d'éduquer. Ethique et pédagogie, Edition 2018

01/2018

Religion

Le temps des cornettes. Histoire des Filles de la Charité. XIXe-XXe siècle

05/2018

Science-fiction

L'oiseau de feu Tome 2A : Le recyclage d'Adakhan

05/2018

Couple, famille

Le guide Hachette de la pédagogie Montessori. L'ouvrage complet pour comprendre et appliquer la pédagogie au quotidien

10/2018

Sciences historiques

La belle jeunesse du gymnase Jean-Sturm. 1538-2018

10/2018

Littérature française

Anaissoune à l'école des blancs

06/2018

Développement durable-Ecologie

De l'école au jardin. Guide de jardinage pédagogique en milieu scolaire

01/2019

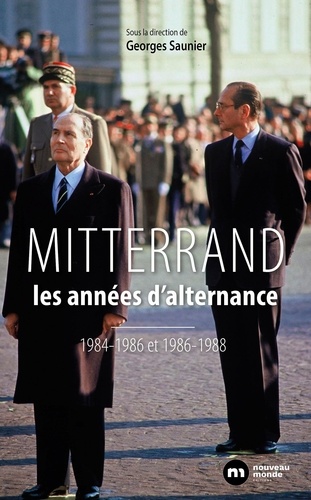

Histoire de France

François Mitterrand, les années d'alternance. 1984-1986 / 1986-1988

01/2019